Some time ago, two years perhaps, Puglia sent me the reproduction of an old photograph shadowed with an X-ray image. It showed a man in a chair in a severe, upright posture, a demonstrative posture of some kind (was this originally for medical purposes?). He had affixed two red lines from corner to corner, effectively crossing out the image. On a little scrap of paper, he added his regards and noted that he was involved in a new project that should take about 6 months; his aim, he said, was to destroy the photographic image. As I prepared for our dialogue, I wondered about the fate of that project.

S.P. –I’ve come to the conclusion that the battle to bring the photographic image into question is doomed to failure.

C.F. –But after all your interventions in the medium of painting, all the work you’ve done with overlays of graphic images of every kind, and then the constant disruptions of the image with writing and archival materials (and this from the very beginning), why all the drama? And why does it center around photography? I presume it has to do with questions of historical legacy and testimony, with what I take to be–for you–a historical or even ethical task. But photography also seems to torment you in some ways. Bataille (the reference is relevant, I think) evokes in one of his titles a hatred for poetry. Yours, I think, is a hatred for photography.

S.P. –A long time ago, I saw the images of torture in Bataille’s The Tears of Eros. From that moment on, my relation with photography was terminated. I asked myself whether all photography after this image was not its equivalent, and thus comparable to an act of torture. For several reasons: because it has an affinity with a surgical operation, and then by reason of its role as passive witness before atrocity. There is a cruelty in the act of photographing a human being. Whenever the figure is reduced to a sign–a sign with meaning, a schema, a diagram (we see this most dramatically in clinical photography)–there is such an act of torture. I say to myself that in order to attack this, one must in one’s own turn torture the image. So it became a matter of traversing, piercing, transpiercing the image as the only possible way of subverting photographic violence, the only way of escaping photographic totalitarianism, the unassailable presence of photographic reproduction.

C.F. –To liberate what?

S.P. –The possible. The possible of a world, which I can only think in the plural. Not another possible world, in other words, but the multiplicity of the possible. So, for example, the image can be doubled with shadow. One can do more than double, one can multiply and thereby suggest that escape of the image from itself. The superposition of texts had the same function–of distancing the image from itself.

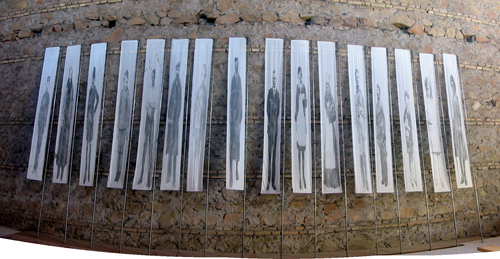

C.F. –You know that I find in the multiplication of the image a powerful form of reduction. First there is a kind of suspension–I think of a purgatory or a captivity of some kind; some of your figures remind me of mute ghosts (a strange twist on the clinical capture). But in the multiplication of the image, there is also a reduction of the image to a 0-degree of representation that liberates it. The image loses its meaning (as defined in any scientific, medical, historiographic, or monumental form). It bears a history, to be sure, a mark of history, but it seems to mark more the fact of history itself than any given history. That’s where I see the liberating potential.

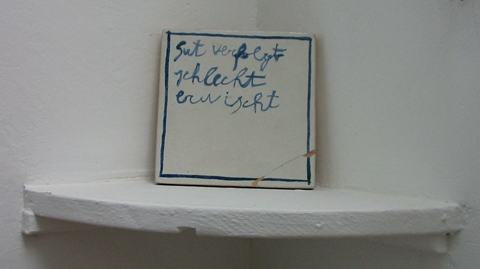

S.P. –Yes, that’s the other possibility. And it may be that the shadow is the most visible and legible thing. I don’t mean to introduce a mystic discourse on the shadow as real essence. That’s not necessary. But the projection obtained might be the “originary” image, or rather an image in a state of purity, a kind of graphics or signature, or a monogram, as Kracauer says in his famous essay of 1929. One musn’t forget the infinite possibilities in the Greek graphein.

But again, it’s not a matter of the shadow being more real than the object. The shadow just accompanies us. Either one is there or one is not there. When one is dead, one no longer makes a shadow on the earth. Perhaps it’s just that simple. One can see the shadow as our ambassador, as our public relations manager. For Peter Schlemil, it was the only thing that made him acceptable to us. For my part, I tell myself that in order to reopen communication, one must restore the shadow, and with it the possible.

As for history and testimony, the answer is complicated, because as you know I gave up the discipline of history. I stopped wanting to demonstrate something about the past, to seek meaning, when the only meaning something has is that it existed, that it should have been possible. I’d had enough of that mindless positivism that consists in saying: “Look: that’s how it was–I’m going to show you and tell you how it was.”

C.F. –But why photography, exactly? Is it that our historical imaginary is structured by the photographic image today? Or are you combatting the overwhelming presence, the omnipresence of reproduced images?

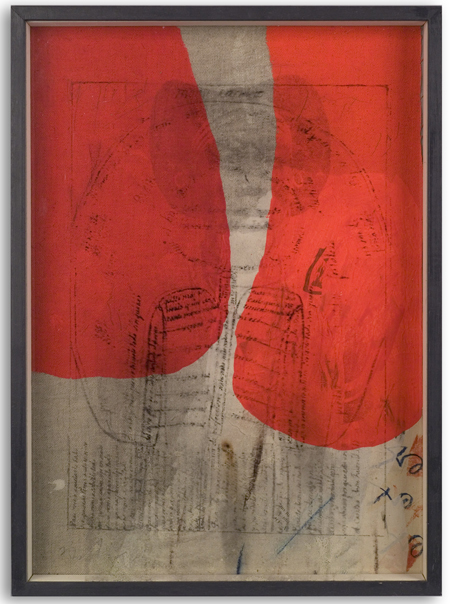

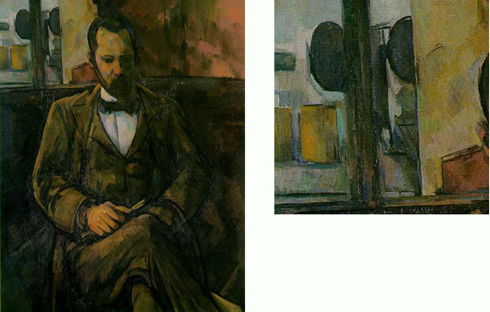

S.P. –On the one hand, there is that omnipresence. But from the very beginning I was disarticulating the elements of representation. Even when it was a matter of paintings. There were always reduced elements; phrases that were extrapolated, transcribed, translated into other languages, sometimes portions of words or letters, sometimes tiny pieces of torn archival material where only a few words were visible. There was always a dispersion, a spatial explosion and isolated floating elements that were unified only by a kind of context, for example color. (The working protocol was really one of exploring and bringing forth pigments that had been tossed on and then worked with a sponge, so that the support structure and its elements should emerge, slightly hidden.) Then I started treating the image and writing in the same way.

But in concentrating on the question of the past in a more direct fashion, it became necessary to take on the question of the photographic image itself. Because it’s true that there is an identification, a kind of superposition of our historical memory with the image itself. It’s possible that we’ve passed from historiography to iconohistoriography, that our memory depends much more on the image than on written transmission. And there we have photography and all its variations. Like I said the first day, needing to use the photograph, it was crucial not to accept that dictat that is the given, saturated image…never to accept it as adequate presentation or as a beautiful object. In this sense, photographic technique does not interest me.

C.F. –Your relation to history has evolved, hasn’t it? Your work is more and more focused on the question of history.

S.P. –I think the temporalization has been a choice. At the outset, the painting tended to escape temporality.

C.F. –I presume you’re speaking of a kind of historicity rather than the temporal factor introduced into the work itself (which I know is important to you).

S.P. –Yes, “temporality” in the sense of dating. It’s been a way of getting past a rather vague discourse on a supposed origin, an originary state placed in the fog of a common heritage or a common history. The aim is rather to approach individuals who have lived and have left us a real legacy…and thus to bring together a bit more the questions of legacy and witnessing. And then, perhaps, a small ideological question: escaping testimony to oneself. Painterly work tended more, I think, in the direction of a witnessing to one’s own existence. In the turn to more explicitly historical materials, it was a matter of approaching a responsibility (not purposefully, but as an afterthought): responsibility not only for oneself, but as a saying. In this sense, photography is like a bridge. A means to use. It shouldn’t be central. It should be a medium for a passage.

C.F. –I’ve been struck by the way your movement away from painting has also distanced you from those strong efforts you made to evoke your Neapolitan background. I confess that nothing was more beautiful for me than those colors and materials. I started to see them everywhere. But you left behind the need to mark that relation. I don’t see the reference to Italy any longer.

S.P. –On the contrary! It’s coming back slowly. I’ll show you…Color, the graphic concept, that writing in space that emerged, like….an anamnesis. There too, antiquity was involved, and the idea of a legacy, of everything that remained in a fragmentary state. The act of leaving, of taking my distance from Italy, allowed me to attend to it. Whereas, when I was too close….What interests me now is the incapacity of people to interrogate what they have done, what they were in the past, the Italian past. When I see people of the generation of my parents…how they continue to be incapable of self-criticism. The very fact that they did certain things, more or less by choice, prevents them from having a critical perspective. It prevents them, fundamentally, from changing. That fidelity to what has been, as though the capacity to say that one was perhaps mistaken at a certain moment in one’s life represented a mortal danger. It’s the shock, I think–what scares them is quite simply experience itself, which they know as a kind of shock. I’m trying to think about that. For example, I did some work with a small image of my father taken when he was four or five years old. They dressed him in a fascist uniform, like all the children at the time, and took a picture of him making a fascist salute. I took that single photo and reproduced it in all sorts of ways, using the negative and overlaying various writings and materials, then an overlay of shadow with colors varying between a very soft pink and a very hard brown, thinking that an image like that could not but present something disquieting, even something horrible. Because it’s a tender image that nonetheless anticipates everything to come. An image, and way of working with it too, that plays between the poles of the horrible and the seductive. So, I presented it with considerable trepidation. I held an exhibition in Rome. My father, presented in large format, dozens and dozens of times on a wall. Of course, he came to the exhibition. I feared his reaction tremendously. He could consider himself an object of ridicule and get angry. Well, it turned out he was delighted, extremely happy. Why? Because he was there. As he had been in the past. He hadn’t grasped the questioning at all! He was represented, so it was good. The rest was buried. You understand? The image is good. We lived, we did that. It was good because we did it. We remember; therefore we were. Therefore it’s good. (Laughter) So in this sense, once again, the battle with photography was lost.

C.F. –There are several fronts there, no? There is a battle with the seductions of the image–its saturated presence, its character as “given,” as you sometimes put it (by which I understand its capacity to “absorb” reference or seduce one into seeing its relation to the referent as immediate), and then there is its aesthetic side. On the other hand, there is the (no doubt related) question of the image and its relation to memory.

S.P. –Yes; the stance at the outset is anti-aesthetic, even if one might feel great empathy with a particular object. But I tend to resist enthusiasm, which serves those involved in imitation. I believe that this procedure of transforming documents, which approaches a painterly handling, is one that uses the instruments of an aesthetics of taste, but must end by being anti-aesthetic. But, however disquieting or ambiguous the images, however much I multiply them, it’s difficult to avoid the thing being taken at the end as an aesthetic experience. Even images that are there to trouble the conscience, even images like that can be perceived as beautiful or seductive. One can always go wrong. And there is always the danger of going too far, or transforming the photograph to the point of denaturing it and leaving, well, a mere image–as you can see, there’s no winning. All one can do is take on the photographic images, haunted as one always is by their power of seduction and substitution, and in all the disgust one feels for their hegemony. Just as (I own this to Rodolphe Burger, who attributes it to Plato) one can only do politics while being disgusted by politics. But one must do politics.

As for the question of memory. Part of my need to torture the image comes from my rage against the need to attach mourning to a sole representation, as to a photo on a tomb. That one should need to fix or capture memory in this manner, renouncing or abdicating a more inner, more unconscious, and perhaps truer memory. Instead, one hangs on to a more episodic, punctual memory. At the same time, I recognize the vital need for such a thing. It’s always ambiguous. Yesterday, we read in Klarsfeld’s book [Puglia and I had visited the Centre de Documentation Historique, a museum and library devoted to Holocaust studies, to consult Serge Klarsfeld’s volume on deported French children; the letter to which Puglia refers was displayed in an exhibition sponsored by the Centre] the letter from a young deported girl who in the most extreme danger and affliction wrote to her family: “I want photos–it’s more important than bread.” One can only respect such a thing. One must respect it. But at the same time, I feel a great rage against the incapacity to live in a visual void. To need always the handrail of the image. The incapacity to live without handrails. So a frontal assault is inevitable. Or to say at least that the image can express something else, or several things. Give it shadow, cut through it…

Also. on this question of memory. I have the impression that [historical] consciousness is something that takes us beyond the question of memory. There is a kind of Scylla and Charybdis here: those two poles of memory treated by the great Soviet psychiatrist, Lurija. In the first, an individual is condemned to recall every instant, every experience, and cannot rid himself or herself of that obsession. I believe that corresponds to a modern condition. We stand in passive fascination before the images of our history, however horrific. And then there is the related phenomenon we discussed a while ago: memory is good in itself. Once again: we remember, therefore it’s good. All expression, all lived experience is good. I suppose this is a common thing; but in terms of historical reflection, I think it is part of the post-modern mentality. In any case, I believe that the watchword, “Remember, remember” does not suffice. It’s only a first stage, and it can even prohibit passage to another kind of memorized experience. In this respect, I adhere to the position of Claude Lanzmann, who has taken a distance from Spielberg’s obsession with the restitution of what is lost. Lanzmann puts it this way: “What counts is informing. In the literal sense: giving a form. Where is the form? One adds stories upon stories. Only works of art can transmit.”

Then there is the other pole, where we have an individual whose memory is scattered, fragmented, dispersed. This was the case with an officer of the soviet army who had lost his memory after the explosion of a shell and could only recover it (though he never really recovered it) after an uninterrupted work of writing. He would write the past events, little by little, even if he had forgotten what he had written two lines before. Through writing, he found his memory piecemeal. It worked like a leopard skin. There are very beautiful sentences in which he recounts how he awoke from his state of forgetting after three days; he began to remember Lenin, the spring, the Soviet Union, the fact that he had a sister and a mother. Whereas, in the other case, the individal suffers from an inability to forget images. Every episode is linked to something visual. I like to try to move between these two poles.

C.F. –One can certainly see the second in your laborious transcriptions. You’ve told me how painful it can be to engrave in glass for long hours. But clearly, in moving between those two poles, you are also seeking to move beyond them. You spoke of a “memorized experience.” On other occasions, you’ve spoken of a thought.

S.P. –Of course. But it is a matter of something more than intention. And that’s another question I’ve given a great deal of thought to recently. You raised the question of address in our first discussions. Well, if it is a matter of presenting a photographic image (which, as long as it is photography involves the presentation of some content–something that was there at a given time; that’s inescapable) the concern of an address always locks us into the necessity of a statement, an intended meaning [vouloir-dire] that situates itself finally in the field of good intentions, a veritable scourge in our time. I’m not against intended meaning per se; but the latter must be forgotten along the way. It has to be forgotten en route, so that at the other end there is something that stands on its own, something that belongs to the intervening execution but that is already beyond it. If one remains under the imperative of a statement, there is a kind of contamination–the work will be caught up in that malady that is a problem for so many artists: by which I mean the inability to forget intention, an unrelenting good will. As for my own concerns as an artist, I’m not there to express myself. I’ve always seen my work as a process of interpretation…

C.F. –At dinner last night, we discussed the suffocating pressures of the culture industry in Paris. Ariane [Chottin] maintained that there had perhaps never been less freedom of expression than in recent years. Every word, every gesture, seems to suffer a specular capture in the space of representation. No claim can be made in the public space–however authentic–that escapes the play of mirrors and lights. Each gesture only augments the general effect of capture and evacuation, the general emptying of the act. At that point, I tried to develop some of my thoughts on a different pragmatics of thought and art, a pragmatics that would not answer to a determinate means/end relation defined by a structure of representation and cultural value, and that would involve a different structure of intellectual relations (a pragmatics whose “object” would be the pragma of existence–something very close to what you called the possible, or “possibles,” of a world). I even got into my work on Antigone to evoke the ethico-political dimensions of a public claim that would unsettle the symbolic order itself in the name of an exigency of an ethico-political order. I don’t want to launch into that now, but it seems to me that what you have said about a praxis directed to the possible may correspond to what I was trying to evoke. I’m very struck by your dual sense of an ethico-political imperative of a historical order, and your willingness to risk an undertaking without any defined telos–a praxis without the guide of any representation of its goal. And I’m all the more struck by the fact that this is in the very uncertain realm of art, with all its material obscurities.

S.P. –We should come back to that: the choice of engaging matter (with its own properties, always to be discovered) in a dialectic with an idea. A kind of alchemy. And we need to define better that to which one responds while underway in this process. In any case, I think that what one finds, when one loses oneself underway, is a time that is not linear, but, in a sense, immanent and spatial. And in losing finality and the intention to pass along a message, one finds oneself again as witness to one’s time. One becomes oneself a stèle.

C.F. –I’d almost prefer to pause and let those words stand without comment. But I’m struck by that word “alchemy.”

S.P. –Perhaps the word is “metamorphosis.” I think of it as a kind of metamorphosis. Let me try to approach it this way. Things only become real–in art, I mean–when a foreign gaze meets them. They are addressed to others, so there must be exchange and transmission, there must be communication. But at the same time, if they are caught up in meaning, if they are too close to the essential topic, too close to a denunciation, say, they will lose their force, their striking force, which derives from an address to the emotions. The initial pathos must be transformed, coldly, that is, without remaining in that enthusiasm, so that one can propose at the other end an impact that is also emotional and that would touch the consciousness (even though something of the point of departure would be lost). In that sense, it is a political undertaking. The least effective and the least rigorous is the desire for a political art, an art of denunciation. For it becomes kitsch. What is kitsch but a displacement in scale, a pure citation; that is, a citation of one’s own way of having seen some history. Statements are not enough. Someone who has chosen to use the weapons of art must use them properly; they are weapons of metamorphosis. One should consider oneself an agent of metamorphosis.

C.F. –How do you understand that impact on emotion and consciousness? You’ve also spoken on occasion of a kind of vitality.

S.P. –Well, it’s true that the impact in question involves the cords of sensibility, something on the order of sensation. Bacon says something like this. But it seems to me that they are not far from consciousness. The artist’s own procedure of transformation involves a thought that is unconscious, but that also involves a reflection that leads to what I understand as a visualized thought (not a “visual thought”–that’s a little different). The result should be something on the order of a little shock, an electro-shock that precedes consciousness by just the tiniest temporal fraction. But again, one musn’t confuse aesthetic extremism (which, according to the jacobin Adorno is the only justification of the work of art) with the moral extremism that manifests itself in the choice of subjects that are difficult to look at. Nothing is more boring, off-putting and useless than the latter, since it comes down to being a citation of one’s own audacity. They are like works that name their object very precisely and thus illustrate it. Like sex: you show a man performing fellatio. Or death: you show a cadaver at the morgue. No, it can’t be a matter of simply showing strong images. In fact, such things can be very reassuring. We know it exists: someone has taken on the job of going down to the morgue; or someone thinks they show us sexuality by showing the sexual act. It’s very reassuring; someone is there to do it in our place. But it’s only illustration. It adds nothing. Or yes, it adds something–it fills a lack in our imaginary. But it doesn’t open anything. It fills. Whereas the type of shock I’m talking about is not of the order of the visible, though…how can one put it exactly?…it’s still a form.

But still, it must be something that is unexpected. Because one must…that is, it’s right to pose the question of originality. It’s right to ask where one is situated. Where one situates oneself in relation to the epoch, in relation to what others are doing. To seek one’s place, to seek to say what the others are not saying. One can demand the unexpected of oneself and propose it to others. One starts with an idea and one goes toward an encounter with materials. That’s where the unexpected must occur. In that sense, it’s not really a question of a project, but rather a state of ambiguity.

C.F. –To return to what you said about metamorphosis as a political procedure. I was thinking about your words yesterday on Rodolphe Burger’s political intervention with “EGAL ZERO” [a single CD commenting on the recent political crisis in France at the time of the elections and directed principally at the rise of racist ideology and governmental complicity]. You said you thought it was an important sign of something that is happening now–that such an artist, who has used the most diverse materials in his music, should pass to a more directly political mode, without sacrificing anything of the artistic side.

S.P. –Yes, I think it’s something good. It’s the result of a state of urgency. There are moments when one must express oneself in a certain way because there is a state of urgency. There is nothing worse than lacking battles to fight, even on the aesthetic plane. But if I were called on to make a painting on the same subject at this point, I don’t think I could do it…There is the whole voluntarist side of the thing I want to avoid. In the place of will, I want there to be a necessity. A thing is valid or becomes valid when the one who did it could not do otherwise. It is not a matter of courage or will, it is a matter of necessity. A matter, in that sense, of placing oneself in such a position and of choosing that activity in order to live by it. There must be a necessity, not just an inclination…an effort at imagining being something. One has to go at it to see if its true. Once one is involved, one stays because it is necessary. One couldn’t do otherwise. In the case of Rodolphe, the same necessity…he couldn’t not do that.

C.F. –You’ve introduced a topic I’ve wanted to take up–your choice of a form of life, if I can put it that way. I don’t want to make this personal, but I admire tremendously your fidelity to your work, your way of constantly engaging–through very long hours–that undefined movement of transformation we’ve discussed (by which I mean your willful loss of willed direction) and your way of doing it always in relation to a context of working friendships, that is to say, a “company” of people who pursue comparable projects along singular paths, an an-archaic constellation. The difficult emigration to Paris and the constant travel belong to this commitment, it seems to me. Given your limited resources, I can’t but be amazed at your endurance, your inventiveness, your stubbornness. I’m stressing your itinerant side here, but there’s also another that is visible in this atelier. That is to say, I see you very much as a kind of artisan working with modest means–like the foreign artisans working behind the blinds of what appear to be closed shops in this quartier (unable to work openly for want of the proper papers). There is a relation to your materials and your site in this, but there is also a class identification of sorts, and a socio-political choice. You lack, however, the social structure that would support an artisan’s activity.

S.P. –Yes, it’s a more paradoxical position. On the one hand, an artist like myself stands on the margins of society. On the other, I depend on the most privileged sectors. One is not truly independent in such a situation–one depends on people for whom one’s work is a luxury.

C.F. –But it seems to me that the people who are moved to buy your work are in most cases individuals for whom it is not really a luxury, or at least not a superfluous one. Some would even describe your work as a vital need. At least I would–for me, it’s a matter of keeping reminders nearby.

S.P. –That’s important, that one sense in the other who recognizes your work and helps support you a sacrifice of some kind, even a little bit of suffering in the choice, because that’s the return for your own sacrifice, what you put into it. There is nothing more debilitating, nothing empties you more than when you sell something at a high price, even too-high a price, to someone for whom it really doesn’t matter. This can even be true of a merchant. I remember an episode once in Morocco where I had to buy several pairs of sandals from a shoemaker. We spent several hours haggling, each of us developing our arguments. At the end, when we finally agreed on a price, we were so moved that we fell into each other’s arms. Yes, an artisan…

C.F. –And there is the political choice. At the Centre de Documentation, I felt recalled once again to my own political choices. And most of all, I remembered the importance of politics–the existence of the political, if you will. (I believe that experience has to be undergone constantly and repeatedly–it is furtive by nature.) “Never to forget”–that also means, never to forget the political. Not just because the horrors we saw must not be allowed to repeat themselves (and that’s the big question in Paris these days, isn’t it: “Is it happening again?”), but rather because they are repeating themselves, today. Or not repeating themselves, exactly (“Is it happening again?” is really the wrong question), but assuming always new configurations. It hit me again very strongly. As though all the little preoccupations, the little phantasms, everything programmed by the technocratic structures of this society of consumption (including important dimensions of my professional life) suddenly fell away. This is banal, I know. But it seems to me that your choices as an artist and your relation to history, above all, have something to do with such an experience. And I feel as though I can understand the fidelity in relation to that experience–your capacity to carry on despite the material challenges and the pressures of a culture that does not exactly encourage such a path.

S.P. –Absolutely. It involves a kind of reconciliation with oneself. It’s another kind of engagement. And I was fortunate to find it…an ethical engagement that takes the form of producing visual objects designed to touch the vitality of the other. In touching the consciousness of the other, it should also touch and renew their vitality. In that sense, it’s a political engagement. That’s the aim of the work of art…in that sense, yes. And I hope it goes beyond the appeal that the past not be allowed to return.

C.F. –But the endurance is not an easy thing. And I find it all the more arresting in that it is coupled with a certain lightness. There is a constant insouciance in your artistic gestures that radicalizes your marginal position. Perhaps it’s simply your perverse side, but I think something else may be at stake.

S.P. –It’s that one can’t do otherwise. Once one’s in it, one doesn’t ask too many questions. You have to go see. You follow your idea, chase after it in order to see what will come of it. No questions. One is carried along by…it demands each time…

C.F. –Let me try to reformulate this. There is a tremendous self-effacement in your work. You leave a few traces of your person, but always lightly. You do things in such a way that someone might well take notice (in the official art world, for example); but there’s an equal chance that you won’t be noticed. You play at this movement that consists in presenting and effacing. Even your exhibitions are marked sometimes by lightness. What’s at stake there? I don’t know if I’m touching on something you will recognize. Perhaps it’s just an identification on my part since I tend to withdraw to such a point that people can’t grasp what I’m doing (or worse: they take the withdrawal as a mystifying tactic). I don’t want to insist on similarities, I’m just trying to bring out something I think I see.

S.P. –Well, there is an aspect of flight. And then an aspect of self-loss, a self-loss that is at the same time a seeking oneself elsewhere. Which is sometimes so strong it takes over and makes one forget to promote oneself as someone living today.

C.F. –Indeed. But there’s also a miming of that movement in your work. I note that sometimes you present your objects in such a way that they might well not be seen. For example, those little blocks of transparent resin containing photographs of unidentifiable objects you found in the street. You leave them around like things in the street. Or you bring them out like little cards, laying them out quickly to see if there is a response (hardly letting one form) and then gathering them up. You offer them lightly, and the offer itself can go by almost unnoticed amidst other distractions. There is a kind of mimesis in that gesture, a miming of your object.

S.P. –Of course. Neither authority nor demand. I don’t know if its the right thing to do–just barely to pose what’s been made rather than announcing ostentatiously its presence.

C.F. –But there are other ways of thinking about it. You could seek a dialectic with other artists and critics by seeking response, in a more concerted way.

S.P. –It’s not that I’m avoiding such a dialectic. I even think of myself sometimes as existing essentially in a network of exchange, a communitary tissue of sorts. Each time someone looks at my work and says something, my route takes a turn–either along the lines of what has been suggested to me, or against them. So my trajectory is shaped by these encounters. But the “art world” is another matter. The problem there, ever since the outset, is that my point of departure in the world of written materials continues to be very present and visible. Which means that the things I do continue to have their feet in disparate domains. That unsettles many people in any given milieu. So, without achieving an eminent quality in any domain, they touch on several at a time, say the visual and the conceptual. Even from a formal point of view, these are not really paintings, not really photography, not really sculpture–and a little bit of each. That unsettles tremendously; above all in the milieu of art. When galleries have come to look, it’s been clear that they were troubled by the changes in format: by the fact that it starts off from a pictural basis, with colors on a canvas, then passes to a kind of collage with an overlay of writing. Then photography, and the photography is enframed by lead because there is also radiography (among other reasons). And then the radiography becomes so transparent that the object detaches from the wall to produce a shadow. And then it detaches from the wall again to stand up in the midst of a space and there is an additional superposition of colored images. After, that image becomes absolutely linear, suspended like a shroud. Even if I or someone close to me can find a unifying discourse for all of this, someone who is to represent the work hardly knows what it is he or she is representing. Because there’s no signature. So there are very clear reasons for this position of marginality. Which is not to say that it’s something I want to claim; there’s nothing to defend in the limitations it brings. Work doesn’t go on if one can’t pay the rent. But the fact is, I’ve taken a different route from the one to which I think you’ve alluded. I live in and by that network of encounters. That’s what I “represent” in my capacity as artisan, if you will: that community. But it’s clear that this is a type of choice that presupposes a kind of sobriety and a dogged persistence in everyday work; it presupposes a consciousness in relation to certain things. It’s important not to have too noisy a relation to what one does. A practice that is not too humble, but sober.

C.F. –Sober; but there’s also that humorous side.

S.P. –Is it a kind of auto-commiseration?

C.F. –Self-irony, you mean? I don’t think so.

S.P. –Sure: “Look how they put me in a jar, like a fish in a jar.” It’s the irony of the pitre chatié.

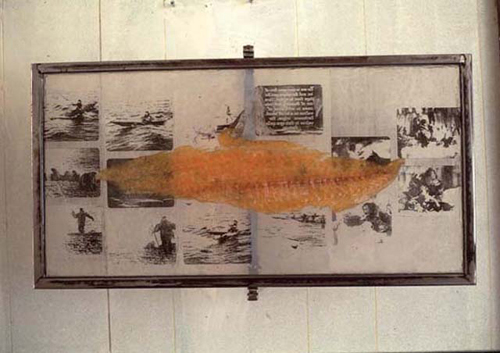

C.F. –Not at all. In any case, it’s not the essential. Let’s take the recent work with resin, since you’ve just alluded to it. I presume you were referring to those stands holding the resin pieces containing photographic imprints or even things like the skins of fish; they stand about like museum signs, a signalétique, you call them. I find them enormously parodic.

S.P. –The question I’m working through there has to do with containment, and a kind of signalling.

C.F. –It strikes me as a form of allegory. But go ahead.

S.P. –Well, just like the mortuary mask (so admired by Döblin in his famous preface to Sander’s volume on photography), the resin is supposed to conserve the appearance, the visible form of something that was living. It’s close to taxidermy, that desperate attempt on the part of scientists to conserve the form of the appearance a futura memoria, for a future memory of something that is no longer. I redoubled this procedure by inscribing photography into it, and by englobing the photograph in resin, or by taking the image with the resin. So, I’m thinking about taxidermy there, “naturalized” animals that are placed in a “living” position. It’s the question of the museum, of the impossibility of a museum of natural history, of living things. There is an expression in Naples; they speak of the “third death” of a fish. The fish dies three times. The first is when he is caught, the second is when he is consumed (this is the beautiful death where he is prepared and eaten). The last does not belong to his “biography,” and is actually the second. In the market, they attach a string to the tail and to the head, drawing it in such a way that the fish appears to be jumping. Then they encase the fish in ice and remove the string. That’s how he’s presented, in that simulacrum of life. They bend him so that he is presented and sold as though he were living. It’s as though he were a statue of himself, not something to eat. That’s what I’m doing with the resin, more or less–a parody of what the taxidermists do in a museum. It’s a matter of representing the third death of the animal. You notice, by the way, that there is no writing this time. There are two superimposed images of animals. I’m certain that there is an unconscious relation with what you discuss in your text on Bacon regarding the animal, at the limit of language.

C.F. –Are you seeking something archaic in that process?

S.P. –No, at least not in the sense of a search for an origin. What’s interesting, as Deleuze says, is neither the beginning nor the end. It’s the middle, where we are and where things come about. No, it’s something like an ecce animale. Look what they did with him. Look.

C.F. –So there is a great protest, but in the form of an extreme parody.

S.P. –Yes, parody; obviously there’s parody of the whole relation to memory housed in the museum and of certain aspects of the scientific undertaking.

C.F. –But there’s also a more fundamental humour. There is always humour in your art. The mobile stèles, for example. One has to laugh.

S.P. –Yes, they take away even the right to mourning, or they oblige one to carry it with one, instead of leaving it on a column designed for that purpose. And now I’m a mortician for fish. You know that you must be careful in the market in Naples. Since the sign of freshness in fish is red eyes, there are vendors who go so far as to add a little red paint to the eyes.

C.F. –I suspect you’re taking my words in the direction of self- irony again. There is that side of your work, of course, and sometimes you push it pretty far. But that’s not the essential in what I’m trying to get at. I think rather that it’s the arrival of ideas that makes you laugh. In following the ideas, you laugh. It’s not irony. It’s humour in relation to what comes, in relation to the fact that ideas arrive and continue to arrive with each additional step. Self-irony can be a lapse in relation to the work. I don’t mean to be presumptuous, but I think that what I am pointing at is very different.

S.P. –No…my hesitation is just that I hadn’t thought of that element. Perhaps the idea is born in a movement of humour, but…It’s curious because I have always thought that humour was ultimately an incapacity to take a distance from oneself. But I think you have something there. It’s true that when you look at the wrapped-up works of art [Puglia has been collecting photos of monuments and works of art wrapped for protection during the second world war], you want to laugh a little.

C.F. –It’s not about staying with oneself at all–that’s the whole difference between humour and irony, at least as the French language gives it to us. In irony, there is always self-relation, even in an abyssal movement of self-negation; in humour it’s more a movement of liberation in relation to the self.

S.P. –And discovery of the other, is that what you mean?

C.F. –Yes, humour is a movement of exposition, of being exposed and assuming exposure.

S.P. –In any case, whether it be humour or….there is an aspect, how shall I say, of….let us say an aspect of tenderness. Because it seems to me that humour presupposes a form of attendrissement, and thus a pathos (if we think the latter in relation to being moved or touched and not as a sentimentality). Like the old man who is respectable but already senile. Like the fish in a ridiculous position, like wrapped-up monuments, or the tiger that has been opened up in an anatomy experiment. I always sense, there, subjects that have been stolen from themselves, violated, or alienated from themselves. In fact, I indulge in the third death, this transformation of something dead or forgotten into the simulacrum of something living, indeed all of this work in relation to legacy, almost reluctantly. I experience almost a regret over the fact that this alchemy, this sea-change, can be done. And there is no doubt that there is a ludicrous side to the process, at least in the works on the museum, natural history, or the museum that is our life. But one can also say that what has been forgotten or left aside (hence the necessity of archival work and flea-markets) can also re-suscitate, prompt anew a vitality in those who look. There is, despite everything, an appeal to the fact that there is a possible. It is not just a mourning, it is an affirmation. It’s true that it starts from a respect–the kind of respect one has for a grandfather, old and a little bit out of it. Respect and proximity. So one speaks of what is lost, and the fact of naming is a first articulation along the path of a saving–though one can never truly save. But there is that option offered by saying or naming, sometimes by showing. Showing can be a bit like a silent discourse in its effect. One shows what could be.

C.F. –So Derrida was perhaps on the mark in writing about what he called your attempt to save the phenomenon.

But I’m reminded now of the response you’ve given me regarding the motif of crucifixion. That you feel closer to the pietà, even though you have turned more than once to the crucifixion itself with an image that is clearly pagan.

S.P. –It’s a magnificent invention, that god who allowed himself….But the vertical figure is too direct. It’s hard to do anything that with that vertical, face to face confrontation. I prefer the supine figure. And I think I’m closer to the Stabat Mater, closer to the survivor, the one who has lost someone. Because at the heart of it, there is the idea of surviving to bear witness. Not being religious, I don’t see in that image a resurrection to come. In the pietà, I see what remains.

From: Christopher Fynsk, Infant Figures, Stanford 2000, pp. 147-164

![]()

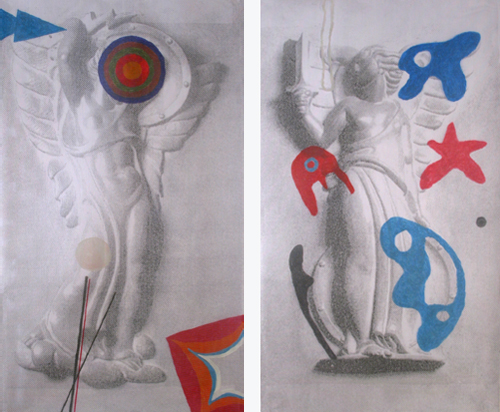

S.t, 1982.

S.t, 1982.

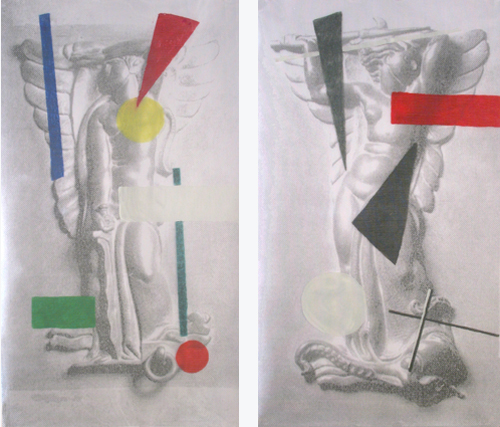

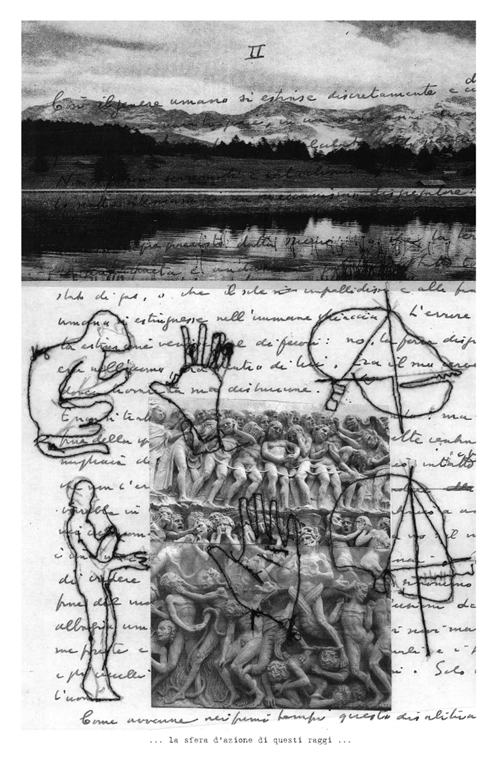

Intus ubique, 1986.

Intus ubique, 1986. Constellation, 1986.

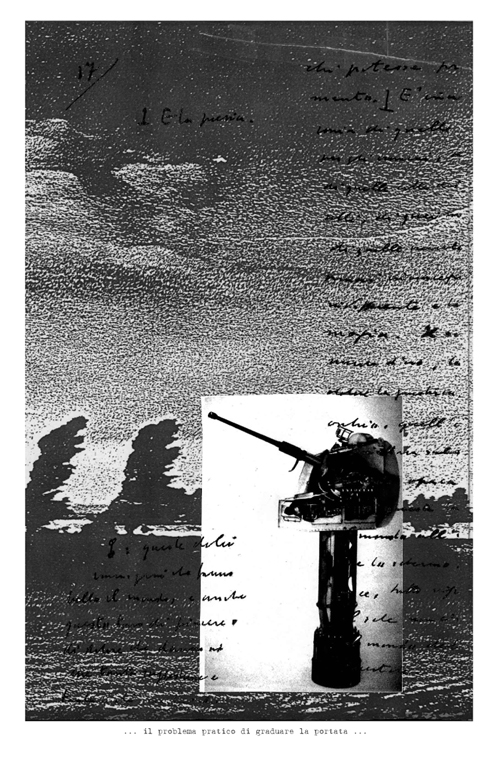

Constellation, 1986. Zeitgeist, 1987.

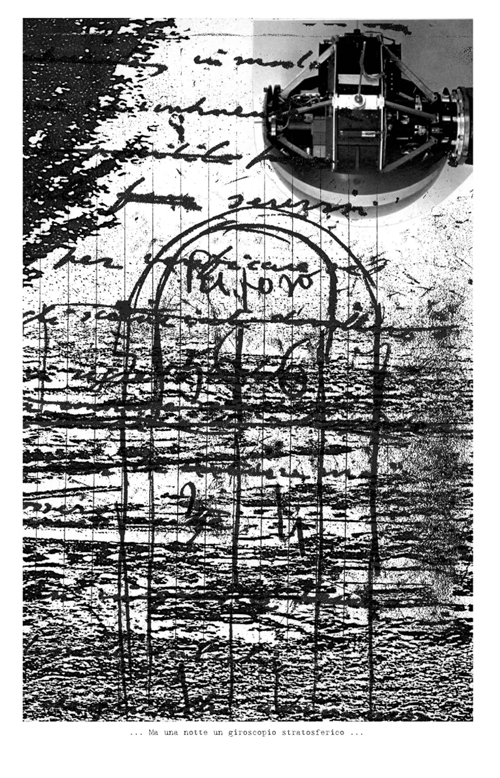

Zeitgeist, 1987. Tersan, 1987.

Tersan, 1987. Orto petroso, 1988.

Orto petroso, 1988. Rosso, 1990

Rosso, 1990

Leçons de calligraphie, 1990-1992.

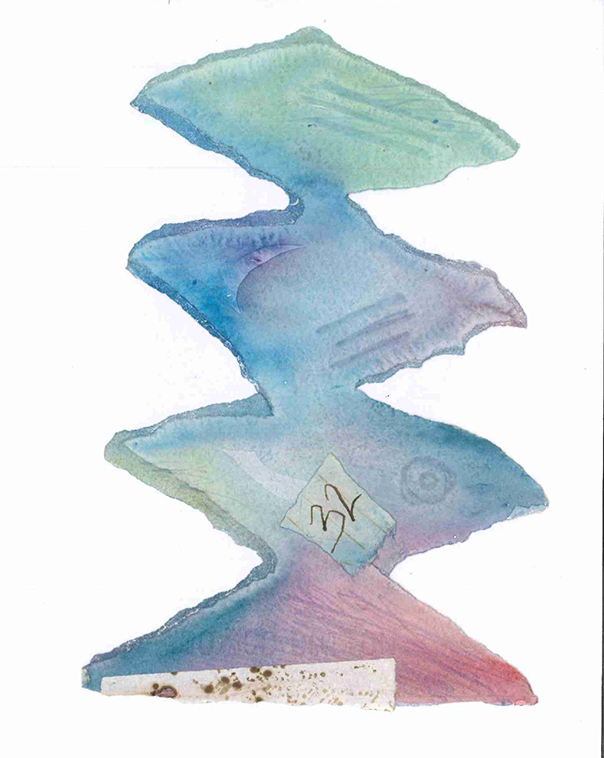

Leçons de calligraphie, 1990-1992. Stèle mobile, 1992.

Stèle mobile, 1992. Stèle mobile, 1992, détail.

Stèle mobile, 1992, détail. Stèles mobiles, 1992.

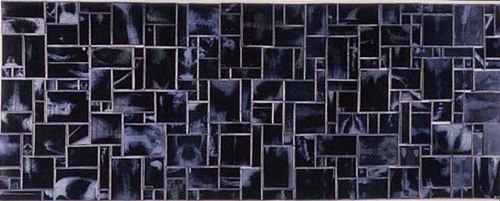

Stèles mobiles, 1992. Aschenglorie, 1990-1992 (Installation 200×600 cm).

Aschenglorie, 1990-1992 (Installation 200×600 cm). Aschenglorie, detail 70×50 cm.

Aschenglorie, detail 70×50 cm. Über die Schädelnerven, 1993.

Über die Schädelnerven, 1993. Historiettes, 1993.

Historiettes, 1993. As I lay dying, 1994.

As I lay dying, 1994.

Les larmes d’Eros, 1994.

Les larmes d’Eros, 1994.