Ritrovato nel computer cercando altro, sorpreso al ritrovarmi capace di riflettere, anni fa. Il corpo principale di questi appunti sono i pensamenti intorno all’organizzazione, abbastanza difficile nella città di Napoli in cui talmente presente era la malavita organizzata, di un avvenimento sulla Shoah, una mostra “performativa”.

LUGLIO 1999

Théorème de l’incomplétude (Godel). Cosa vuoi farne, a parte un bell’occhieggiante titolo di lavoro?

Art’s work e ciò che chiamerei opera; è disinteressata, e incurante di lasciare o meno traccia di sé. Work of art è l’opera d’arte, tutto il suo scopo è la traccia.

Andare al di là del sentimento, o restarne al di qua, ma mai metterci i piedi dentro (come ho forse fatto in Laralia). In questo mio ultimo lavoro a forza di scomparire l’immagine è diventata cornice del paesaggio e soglia del mondo e questo va bene; ma anche la continua critica della rappresentazione può essere sentimentale.

Lavorare sui popoli nomadi, secondo l’idea di Buber (Moses, introduzione); si tratta di affermare il concetto di trapianto in contrasto con quello di integrazione.

Ornamentierung ist Verbrechen (Loos). Verbrechen ist Ornamentierung.

L’originalità è nell’approssimazione: quando vedi, nel preparare un’installazione, la riprovazione dei tecnici del suono o dei fotografi di professione, allora sei sulla buona strada.

Il vino è una necessità mascherata da piacere, così come il libro. Una buona cantina e una buona biblioteca ti terranno in vita.

Mi interessa sempre e solo il momento “appena prima” la catastrofe o l’evento, così come quello “appena dopo”; sono differenti stasi nel tempo. Un tempo è irrimediabilmente finito, quello successivo non ha ancora preso forma. Penso al crollo nella basilica di Assisi; la volta è venuta giù, la polvere non s’è ancora levata, non si sa ancora cosa sia successo. Nello shock tutto pare ancora riparabile.

Non ho compassione né interesse per le persone che non siano deboli. D’altro canto, delle persone deboli non posso occuparmene io.

Dice un’espressione di Basaglia (secondo l’infermiere Maurizio di Trieste, conosciuto sulla spiaggia di Praiano): “mettere fra parentesi la malattia”. Sarebbe a dire: dare una zona franca al malato, senza voler sapere chi è e senza voler sapere. Dargli uno spazio proprio e una porta, non chiusa né dall’interno né dall’esterno, con regole definite ma anche con la negoziazione di queste, perché le regole dipendono dalle individualità.

Garboli nella prefazione ai diari di Delfini (Torino 1982): “L’unica cosa certa dell’amicizia è che non è mai abbastanza.” Mi domando se non è lì che ho trovato la citazione che avevo trascritto nel carnet: “Sono leali le ferite inferte dalla freccia di un amico” (Proverbi, 27, 6).

In questo momento mi preoccupa, la questione. Ho scoperto che non c’è amicizia che sia incondizionata e questo mi destabilizza definitivamente. Come è possibile che le frecce lanciate da un amico non lo trasformino in un non-amico?

Il problema delle italiane (delle europee meridionali) è questa faccia espressiva. Ci vedi tutta l’autocommiserazione con cui considerano se stesse. A quelle del Nord, almeno, non si muove il viso e ci vedi solo buon senso e mancanza di sentimento di colpa.

Rivendicare la propria mancanza di identità. E’ una qualità, non una macchia.

I miei amici sono sparsi nel mondo e non si conoscono fra di loro, oppure non parlano la stessa lingua. Non ho, quindi, un territorio proprio, ma solo intersecazioni e, a volte, traduzioni. Come l’ambasciatore di me stesso tiro il filo delle distanze tra punti lontani e mi perdo nel percorrere questo filo. Mi pare che la ragione di tale dispersione sia in un movimento che è sul piano, sulla topografia piuttosto che nella profondità. Il mio luogo non è, certo, il pozzo di San Patrizio, in cui chi scende risale senza rifare lo stesso percorso e senza incontrare chi va in senso inverso.

Mi pare che, se non altro, non mi affatico più ad avere risentimenti. Lascio che le mie energie vengano consumate, semplicemente, dalla contemplazione del tempo che passa.

Gli uomini incontrati in prigione: erano, per lo più, brave persone. Quando non lo erano, erano idioti.

Un’architettura della conversazione. Sotto un paracadute appeso fra gli alberi, in uno spazio proprio e allo stesso tempo aperto a chiunque, senza condizioni. Non sarà accoglienza, perché l’ospite non porterà pericolo, ma almeno esercizio di ospitalità.

Stamperò il Blue Shield dell’Unesco su tante magliette bianche, e le spedirò a persone in zone di guerra. Così verranno protetti in quanto patrimoni culturali.

Quella è talmente paranoica che interpreta financo la respirazione del suo amante. Poi quello la lascia e lei non sa perché. Quell’altra non può avere, attualmente, che delle “relazioni leggere”, perché ha da scrivere una dissertazione. Preferisco l’onestà di C., che ha incontrato infine un uomo che è bello e intelligente ma, che vuoi, è anche antipatico.

AGOSTO

Sarei un Okkasionalist, uno che si fa prendere volentieri “dalle occasioni e dagli spunti stimolanti” (J. Taubes). Certo, una teoria dell’occasionalismo non è proponibile. Trasformerebbe l’occasionale in sistematico.

Tornato nei luoghi della sua adolescenza, dopo lunga assenza, il nostro eroe ritorna rivisita ripercorre i luoghi. Sono sempre sono quelli, cosa vuoi che sieno divenuti.

Quando viene in questa città deve a volte attendere ore fra un appuntamento e l’altro. Allora siede in macchina, o cammina in tondo in una piazza di mercato. Il mercato è chiuso, permangono gli odori delle merci. Più forte degli altri e più corrotto quello di pesce. Uno degli appartamenti che aveva avuto, diciamo, venti anni prima? stava a un piano ammezzato e dava proprio su un mercato e sui banchi del pesce. Veniva la sua donna a trovarlo, o rientravano insieme, erano le prime settimane del loro amore, lei a volte rimaneva mezza nuda avanti a lui, col petto scoperto e alla vita ancora una gonna bianca lunga. Quando risente quest’odore di pesce putrefatto questa è l’immagine che gli torna.

Finora è sempre stato un ospite. Chissà se mai diverrà un ospitante. Forse in questa città dove ora torna, reduce. Comprerebbe allora buoni vini – quelli sarebbero gli unici contenuti del suo frigorifero – e avrebbe così di che offrire, se mai ne capitasse l’opportunità. Anche la casa con le finestre sul banco del pesce era una casa prestata. Ne era proprietario un amico di amici, cameriere di birreria, che tornava a notte fonda e, quando il nostro eroe era rimasto sveglio ad attenderlo, gli raccontava di non potere intendersi con i propri genitori, perché, vedi, loro sono socialisti e io comunista, cosa vuoi.

Nel parco, che è piuttosto una foresta, mi perdo e mi prende il panico. Attraverso valli in cui i tronchi caduti sono coperti di muschi così verdi da parere fluorescenti. Vedo funghi gialli, giallissimi, che non colgo. Calpesto pigne, edere e rami secchi. Distinguo infine un muro, che mi metto a seguire. Cammino sui rifiuti, da ciò capisco che c’è una strada lì dietro. Per raggiungerla debbo salire su un albero e da quello calarmi sul bordo del muro e saltare giù dall’altro lato. Mi faccio male alle caviglie, il muro era alto davvero. Risalgo la stradina e due metri più in là ecco un bel buco, ci sarebbe passato un rinoceronte.

Necessità delle cerimonie. Il momento in cui pianto la stele, o inchiodo l’opera al muro, o fisso il luogo dell’installazione. È quella la cesura, la dipartita e il battesimo. In Norvegia, sul monte, non potevo lasciar andare le steli rosse, una volta piantate, se non innaffiandole. Non avevo schnaps con me ma solo una lattina di birra tiepida, l’ho vuotata davanti alle steli e mi sono sentito più leggero.

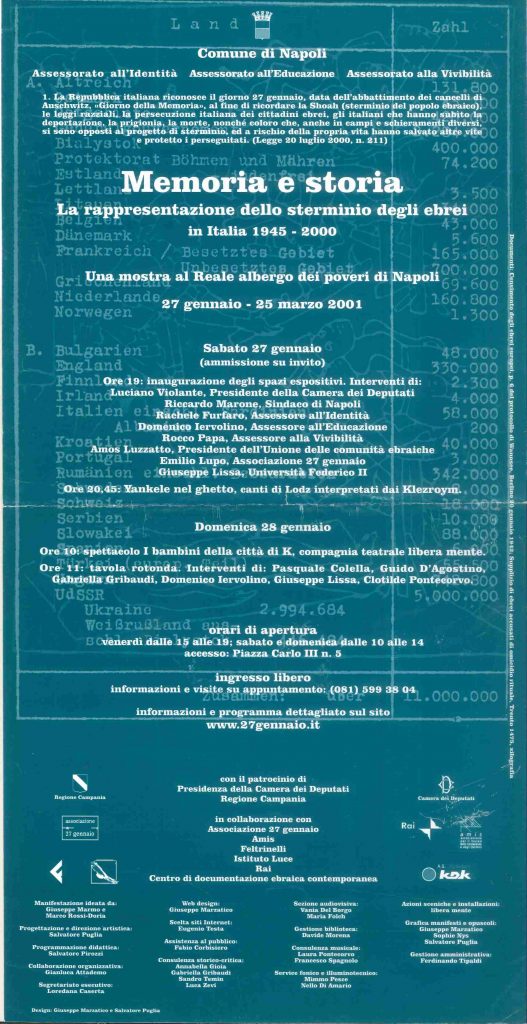

Per la mostra sulla Shoah: preparare i preparatori. Ammettere solo gli studenti che siano stati preparati da professori che abbiano seguito un corso.

Inoltre: tutta la fase preparatoria dell’evento sarà scandita da riunioni settimanali, in un ristorante o in un bar; saranno riunioni teoriche, non pratiche. Dovrà essere come un laboratorio di fisica.

Da ora in poi, quando lavorerai, sarà per qualcosa che abbia un inizio e una conclusione visibile, qualcosa che assumi prendi e, una volta trasformato, lasci. Né regole, né programmi, né carriera; vivere in uno spazio temporale e non nel tempo lineare.

Pare che la chiesa armena celebri una festa dei Santissimi Traduttori. Vorrei candidarmi a tale santità.

Vedere come, alla fondazione di Roma, hanno istituito fuori delle mura un asylum, per accogliere criminali, sbandati e fuggitivi: Pare questa essere una misura autoprotettiva, oltre che altruistica. Difatti Romolo cercava popolazione per la città; forse quello era come il purgatorio dei forestieri.

Mundus patet: il mondo è aperto (nel fondare la città).

SETTEMBRE

Da quando lo lessi, diversi anni fa, mi ossessiona l’aneddoto sul vecchio Degas che, per passare le serate, prendeva l’omnibus da un capolinea all’altro. L’opera è buona perché porta dimenticanza, non perché sia la traccia o la testimonianza del tuo passaggio. Ma se è buona porta un ritorno postumo d’amor. Il carattere antipatico di Degas è noto, e odiose furono le sue posizioni politiche. Quando si vede il suo autoritratto con manichino di Lisbona, non si può non provare compassione; ma il quadro è buono, e l’autocommiserazione del soggetto è trascesa dalla qualità della pittura. La compassione diventa ammirazione.

Visions suaves et cauchemars incohérents (una didascalia da un film muto di Meliès). Ninfette in calzamaglia, dipinte di azzurro fotogramma per fotogramma, correvano qui e lì inseguite da diavoletti muniti di tridenti. Continuavano la loro corsa sott’acqua e finivano in bocca alla balena. Lì iniziava il vero rave party. La pancia della balena era un salone delle feste a prova di pressione, un vero safe haven, un asilo della fantasia. Ma dov’è l’asilo, dico io, che non sia allo stesso tempo una prigione?

L’opera d’arte è irresponsabile, ma non testimonia che della responsabilità.

L’incredibile –per ora- convergenza con la gente di Napoli. Si dice la stessa cosa in lingue diverse, e ci si intende al di là della lingua. I patti sono firmati all’atto dell’incontro, a una fermata di funicolare o, più spesso, davanti a un caffè. Scopro qui la diplomazia del caffè: quello che lo avrà offerto o riuscirà a pagarlo avrà imposto il proprio accento alla lingua comune. Con un forestiero come me, però, la lingua non è condivisa e il caffè non basta; hanno da farmi conoscere le migliori pizzerie.

A Napoli quando piove ti si chiede un passaggio sotto l’ombrello. Più di una volta signori per bene o garzoni di bar mi si sono accostati e hanno fatto un pezzo di via con me, chiacchierando fino a che a un cantone non si staccavano dalla mia protezione.

Se chiedono un passaggio sotto l’ombrello di uno sconosciuto, è perché sono talmente a casa propria, e perché sono al di là della buona educazione. Si può chiedere, o dare, credo, solo essendo maleducati. L’esigenza, così come l’offerta, si situano al di fuori della sfera dell’etichetta e della cortesia, ma sono un’espressione dello “stare di casa”.

L’arte è terapia solo per gli artisti. Per gli altri è passatempo.

L’inutilità del risentimento (Deleuze): non si è contro qualcosa, si è qualcos’altro.

La trasparenza va in una sola direzione. Non si può rendere trasparente qualcosa che all’origine non lo è, ma si può moltiplicare la stratificazione latente nelle trasparenze originarie.

La trasparenza è la qualità dell’opera d’arte. E’ quella che permette la traduzione. Se il kitsch, nella sua incapacità di distanza dal suo modello originale, permette solo il movimento da A a B e da B ad A, la trasparenza è quella che permette alla traduzione il movimento da A a B e da B a C e cosivvia.

Si può tradurre solo qualcosa che è trasparente all’origine, che già porta in sé la possibilità di traduzione. Ecco perché è così difficile occuparsi dello Sterminio. Non c’è niente da tradurre in quella storia.

The palpable truth. Il capitolo 57 di Moby Dick inizia con la seguente scena: un mendicante zoppo scende le vie del porto di Londra con un cartello al collo, su cui è dipinto l’episodio in cui aveva perso la gamba. Il lupo di mare è diventato l’icona del quadro che porta al collo.

OTTOBRE

Domenica. Mi svegliano presto le voci nel vicolo. Poi tacciono a lungo, ma ormai sono seduto al tavolo di cucina, a fissare assonnato la fiamma blu sotto la macchinetta del caffè. È il primo giorno senza impegni da quando sono a Napoli. Prendo la macchina fotografica, esco per i quartieri deserti, scendo al porto a fotografare cani randagi. Fotografo solo quelli stesi accanto alle porte e sulle soglie, i giacenti socievoli.

Ieri mi hanno detto all’Albergo dei poveri: la camorra c’è e bisogna patteggiare con loro. Hanno impedito che i lavori di ristrutturazione iniziassero nell’ala che occupano, dove hanno un loro quartier generale, e hanno la possibilità di entrare nell’altra, dove dovrà esserci la mostra.

Serata in vico Pazzariello. Come tutti i giorni a quest’ora, quello dalla bella voce si mette in finestra a cantare. Mi fa compagnia mentre mi cucino pasta e lenticchie.

Avevo appuntamento all’Albergo dei poveri ed ero lì puntuale. Con quelli del teatro abbiamo visitato i locali, immensi nudi e devastati. Dopo ci siamo riuniti e tutto sembrava impossibile, poi a forza di parlare qualcosa sembrava possibile. Certo, ci vorrebbe un esaltato assoluto per riuscire in questo tipo di avventure, non un demotivato saturnino come me.

Vado, per la via dei Tribunali, all’Albergo. Mi fermo davanti alla chiesa della Misericordia ma non entro. Da uno spiraglio del portone vedo che stanno dicendo messa davanti all’altare con il quadro di Caravaggio. Penso che quel quadro, il suo quadro più rumoroso, dice che anche per lui Napoli era “troppo”.

Ecco cos’è l’Albergo dei poveri: è un maestoso edificio barocco, la cui facciata è lunga non meno di trecentocinquanta metri. Al centro appare uno scalone monumentale, che conduce all’ingresso principale. Tale ingresso, così come quasi tutta la facciata, è sbarrato da un muro di cemento alto più di due metri. A sinistra e a destra, alle due estremità del muro, si aprono due accessi al livello della piazza, fiancheggiati da cassonetti della spazzatura quasi sempre rovesciati al suolo. Due lunghi antri illuminati al neon conducono ai labirintici spazi dell’Albergo. In quello di sinistra entrano spesso automobili con faretti blu sul tetto; sono quelle dei funzionari del tribunale che hanno lì i loro uffici. A quello di destra non si può accedere con tranquillità; sembra, insieme con tutta quell’ala, appartenere a un’altra giurisdizione.

C’è poi una zona centrale, quella del cortile a croce e di alcune sale che danno sulla piazza, la cui pertinenza territoriale pare ancora indefinita e soggetta a misteriose mutazioni. Il Comune vi organizza un paio di spettacoli l’anno, il resto del tempo la zona sembra aperta a chiunque. Questa zona era quella che doveva inizialmente ospitare la mostra.

Ieri Peppe ha preso le chiavi di due stanzoni e –attento a che quelli del tribunale non lo vedessero- me li ha aperti. Sono due enormi sale a volta, due grandi grottoni con quattro lucarne in alto, sporchi e coperti di rifiuti. Lì faremo la mostra, mostra che si trasformerà in centro di documentazione e laboratorio sulle intolleranze.

Vado nella capitale per il fine settimana, per prendere spazio e trovare distrazione dalla situazione napoletana. All’arrivo alla stazione, tocco i soldi nella tasca e faccio per mettermi in fila davanti all’ufficio cambi. Poi mi sovvengo che il denaro di Napoli vale anche a Roma, non è quello un paese straniero.

Ci sono mattinate libere. Invece che rimanere nella mia cabina di pilotaggio a telefonare a gente che non richiama e ad ascoltare i colpi del macellaio sotto casa (colpi sempre doppi sul ceppo: il primo più forte e sordo, il secondo un fratello minore del primo, quasi un rimbalzo), meglio andare, ad esempio, in biblioteca, meglio passare il tempo nella bella biblioteca universitaria, al primo piano del cortile delle statue. Cerco nel catalogo i primi autori che mi vengono in mente, capito su un non troppo impegnativo L’ironia di Jankélévitch. “L’ipocrita, dice Kierkegaard, è il malvagio che vuole sembrare buono, mentre l’ironista sarebbe il buono che assume un atteggiamento cattivo”. Anche a me, nel mio piccolo, pare che quello che reagisce al mondo con ironia lo fa per proteggere la propria vulnerabilità, ma è anche qualcuno che vive nella rappresentazione di sé, e perciò non vive.

NOVEMBRE

E a me, quando arriva il bonus del flipper, il regalo che non ti aspetti? Quando non lo aspetti, certo.

Città torva e sublime. Qui non c’è zona franca fra stati di prostrazione e stati di esaltazione.

In via dei Banchi Nuovi, le ante di ferro di un negozio si aprono a fare da vetrina ai lati dell’ingresso. Sui ripiani stretti stretti stanno flaconi di creme e di lozioni. C’è anche un’illuminazione al neon (quanto amano il glauco neon, a Napoli). Queste teche movibili fanno pensare ai polittici a scomparti, sono quasi tanto complesse quanto il Grünewald di Colmar. Nessuna facciata rimarrà senza raffigurazione o esposizione.

DICEMBRE

Le due o tre frasi del Mosé di Buber che mi fanno il giro della testa da diversi mesi e ancora non si posano. Il libro di Buber l’avevo comprato al mercato di Fiumicino, a una bancarella su cui tutto costava duemila lire, libri di caccia e pesca cucina e calciobalilla mischiati a opere filoteologicoesoteriche e biografie di Stalin Hitler Kennedy Luther King.

“Il nomadismo crea cultura, nel senso preciso del termine, là dove non deve integrarsi con una cultura dominante e dove non deve sopraffare altre culture l’una dopo l’altra, ma dove ottiene spazio e tranquillità per crearne una propria.”

“La tradizione è per sua natura trasformazione della forma; trasformazione e conservazione si compiono nella stessa corrente; mentre la mano completa l’opera, l’orecchio è teso a cogliere gli echi del passato…”

Je suis exposé ou il faut que je m’expose? Tutta lì la questione, dichiara Vattimo al convegno di Parigi sulla «giudeità».

L’impegno della “non mostra” sulla Shoah sarà né di “mostrare” né di “rappresentare”, ma di “proiettare” il fatto storico (che non è più l’unico né l’ultimo, su questo il mondo mi ha fatto cambiare idea).

Non c’è simmetria fra memoria e oblio, perché entrambi sono fatti di una stessa materia. Quello che può dare loro una forma è la poetica. L’installazione, la cornice di una “mostra” è tale poetica.

GENNAIO 2001

Sera. Aprendomi una bottiglia di rosso con un cavatappi che porta il nome di un ristorante mi viene in mente mio padre, da sempre un appassionato ubbiditore, che in tutta la sua vita ha praticato, e non ne porta poca fierezza, un’unica trasgressione: un furto sistematico e comunque annunciato e che creava grande affanno e tremore alla famiglia tutta, il furto delle caraffe. Quelle stanno lì, nei ristoranti popolari e di provincia, per farsi rubare dai clienti come lui; perché, altrimenti, ci scriverebbero sopra il nome e l’indirizzo del locale, assortito talvolta di sentenze sugose quali “quando bevo ‘sto vinello me rinasce l’uccello”? E, certo, sarebbe sufficiente chiederne una al cameriere e, peraltro, mi domando se non fosse ciò che mio padre di nascosto da noi facesse. Chissà, forse nessun cameriere armato di forchettone è mai corso dietro la millecento azzurra targata CT, che lasciava dietro di sé nuvole di polvere sui viottoli di campagna, e nessuna pattuglia della Polstrada si è appostata per cogliere il ladro di caraffe recidivista. Tanto affanno per nulla?

Pascal, quando scrive “ho avuto un pensiero, ma mi è passato e non ricordo quale era; scrivo che è passato” non rinuncia alla vanità di dire che ha avuto un pensiero, uno supplementare, di cui non possiamo essere partecipi. Fa così mostra di avarizia. Sarebbe stato più generoso tenersi per sé questo piccolo fallimento.

Invece io consegno qui che sono un appassionato della proprietà. Scorro e riscorro con sensuale piacere le pagine del vocabolario Zingarelli e sempre sono grato che la proprietà del dire abbia il suo testo canonico. Sono felice per un attimo, quando un animatore della radio dice “insieme con”, invece che “insieme a”, come fanno ormai quasi tutti. E’ tale attenzione rigorosa che trasforma le sgrammaticature in vezzi: come quando, ad esempio, dico “financo” invece che “finanche”.

Rientro nel Nord. Questa è la vita a schegge. So tutto dei falegnami di Bologna o dei commercianti di asfalto di San Pietroburgo o dei ferramenta di Copenhagen, ma tale conoscenza non verrà né trasmessa né riutilizzata. L’unica cosa che riappare per miracolo, a ogni passaggio di confine, è l’uso della lingua straniera. E’ tutto ciò di cui posso menar vanto.

Taccuino 2002 all’indietro

La polvere dei ricordi.

Il materiale comune, che non riesce ad assumere una forma, anche fra amici. Ci si accende allora una sigaretta.

Da Avital, 17-11-01: “Still, unconditional hospitality is more than ever necessary as it becomes an impossible concept…”

Marzo 2004

Ieri ho fatto una scoperta, e cioè che l’attrazione per le persone attanagliate dalla sofferenza mentale, che lascia loro poco spazio per lo sguardo sull’altro – al di là della dipendenza fisica – si trasforma in dipendenza dai loro stati e scrutamento dei loro volti nell’attesa del passaggio che li renda opachi ed estranei. Non è tanto una vocazione masochistica e un desiderio di sottrazione da sé e affondamento nell’incorreggibile altrui, quanto il ripercorrimento della dipendenza dagli stati imprevedibili e totalitari di mia madre.

Dicembre 2004

Finita anche questa.

Sempre giro e rigiro intorno alla questione scrittura: mio padre ha ragione. Sarei stato fatto per quello, il resto è frivolo, è sopravvivenza, e non a caso dai via tutto e non ti rimane traccia di ciò che hai fatto. Hai vissuto, hai vivacchiato, hai sopravvissuto.