The subject of this series is the popular character of Pulcinella (Punchinello) from the Neapolitan glove puppets theatre (please refer to Bruno Leone‘s Casa delle Guarattelle and to the World Enciclopedia of Puppetry Arts related article).

The subject of this series is the popular character of Pulcinella (Punchinello) from the Neapolitan glove puppets theatre (please refer to Bruno Leone‘s Casa delle Guarattelle and to the World Enciclopedia of Puppetry Arts related article).

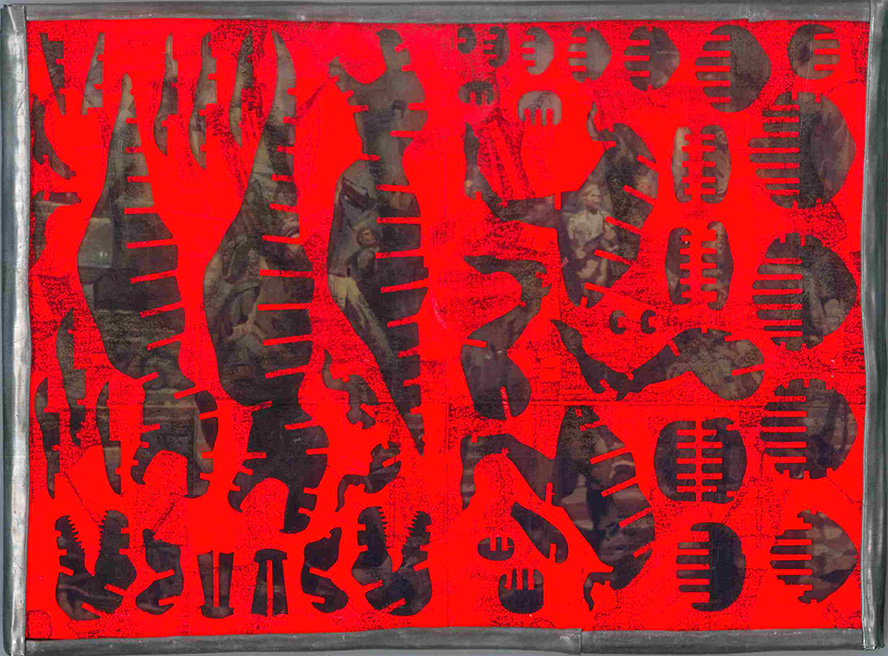

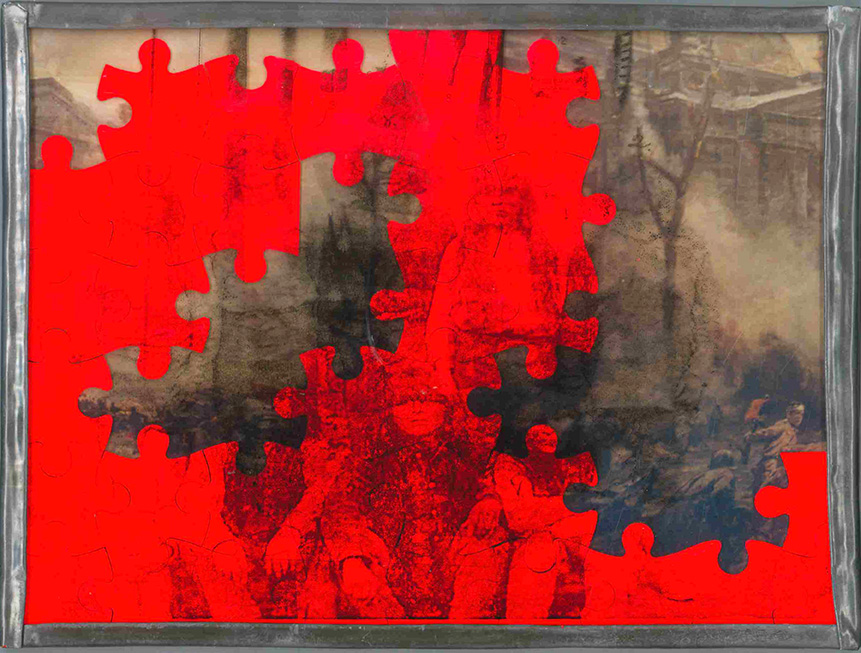

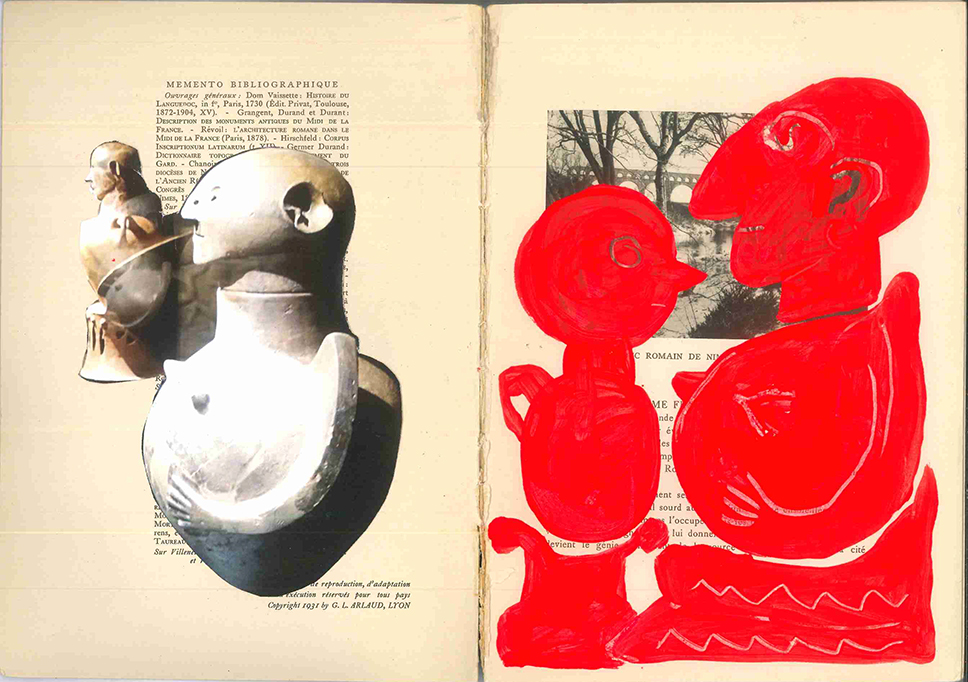

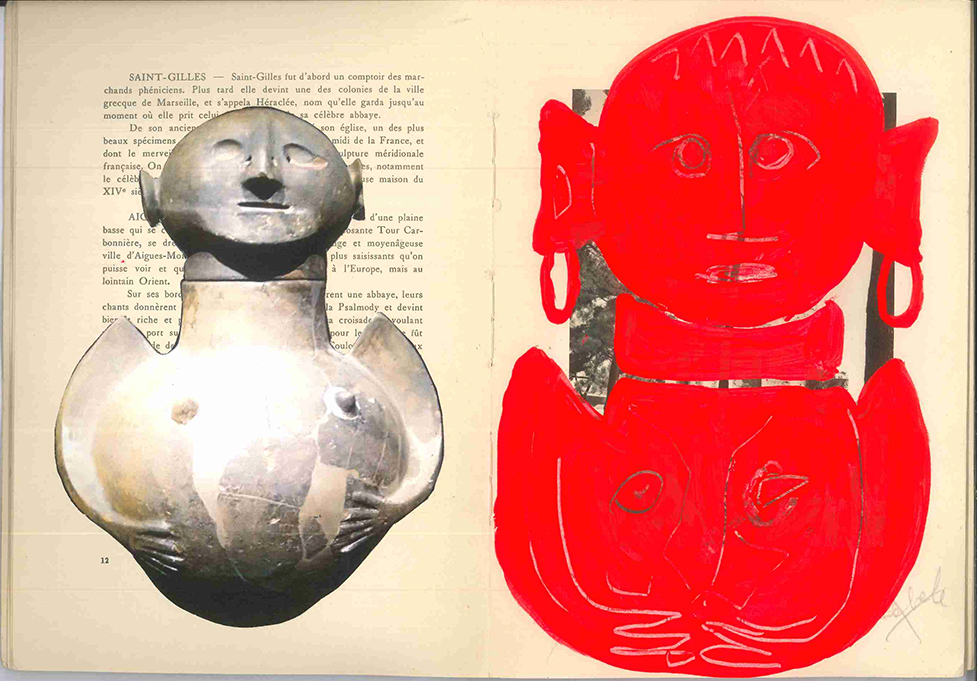

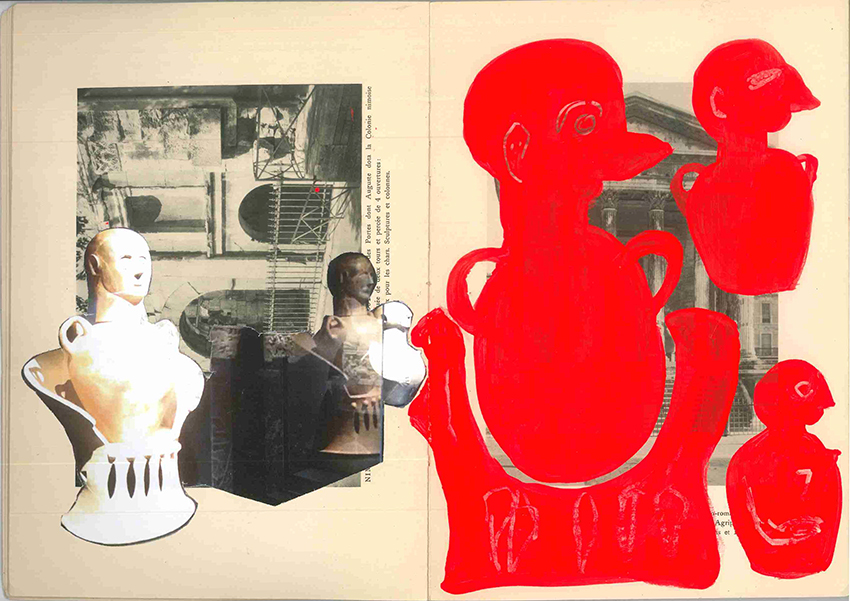

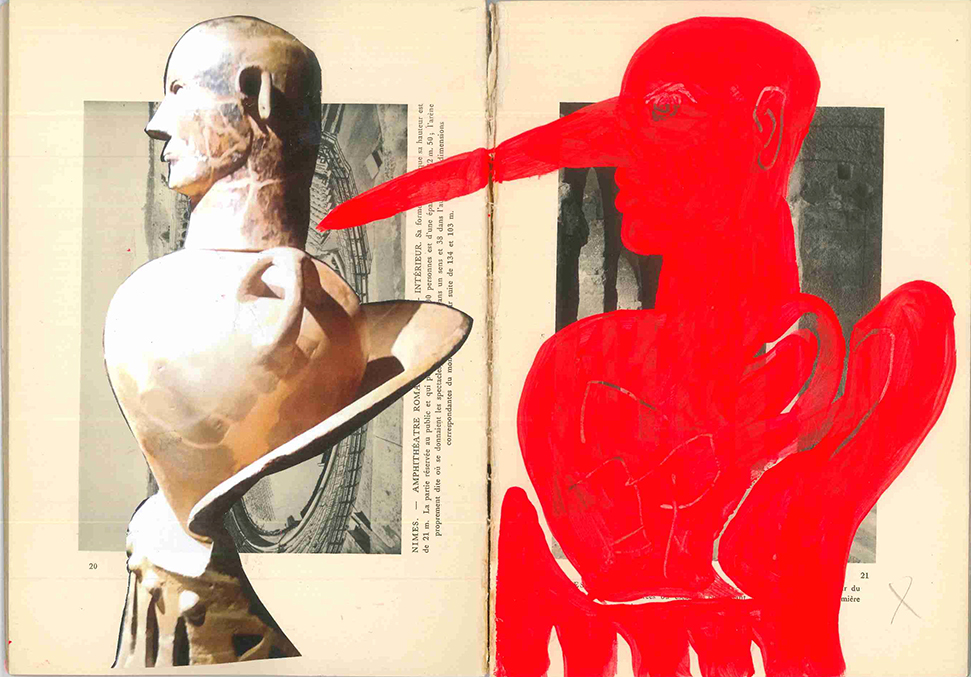

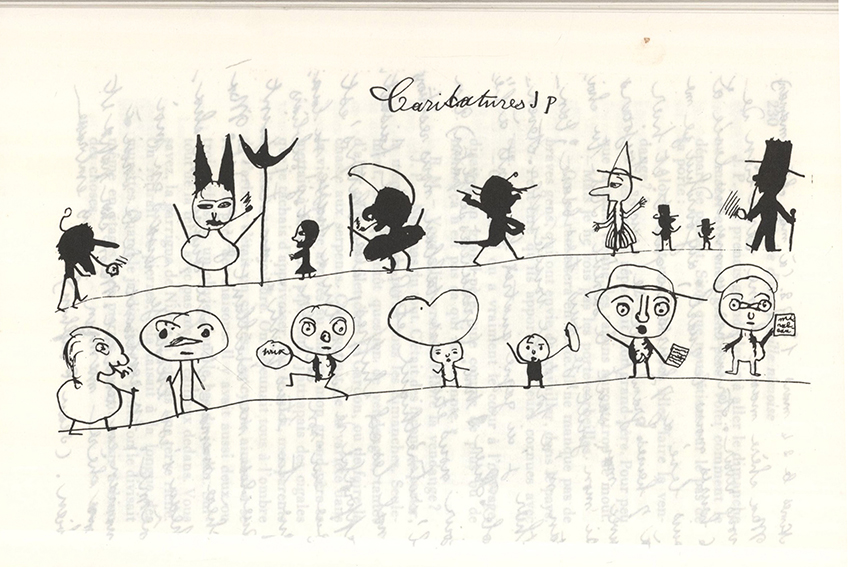

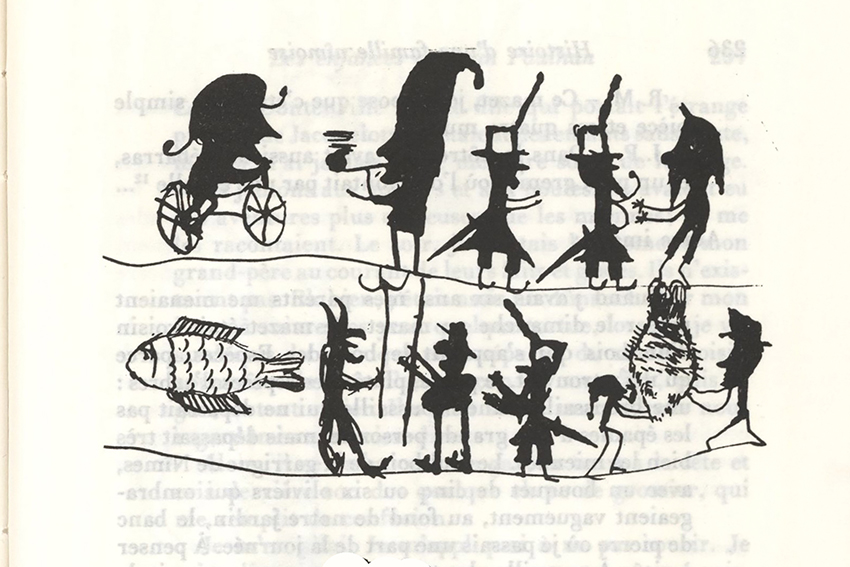

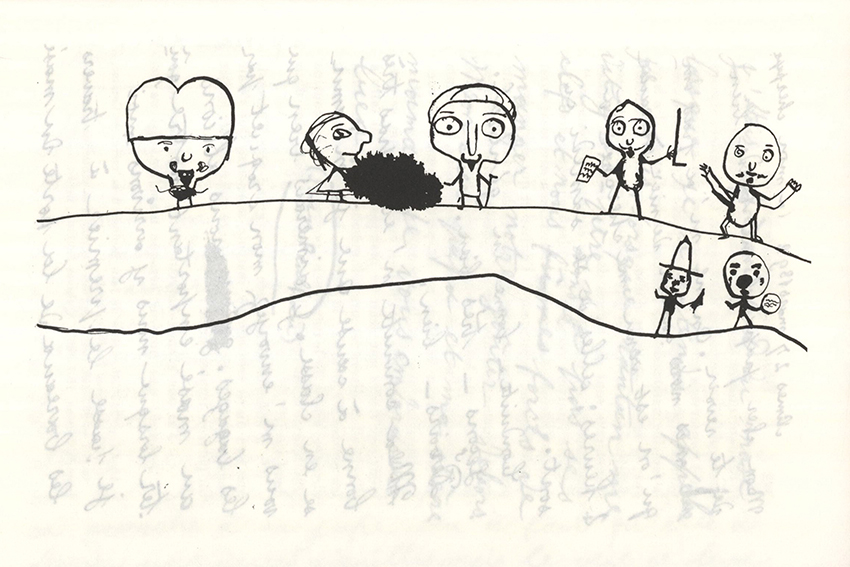

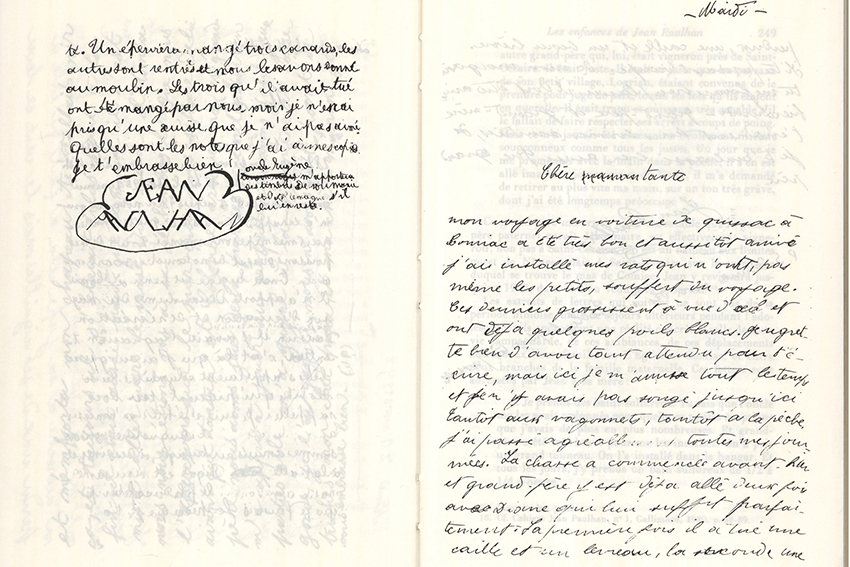

On June 18 2024 I completed 104 sketches, following the venerable examples of Giandomenico Tiepolo and Mimmo Paladino Punchinello drawings, and, as on October 14, I had done a total of 208.

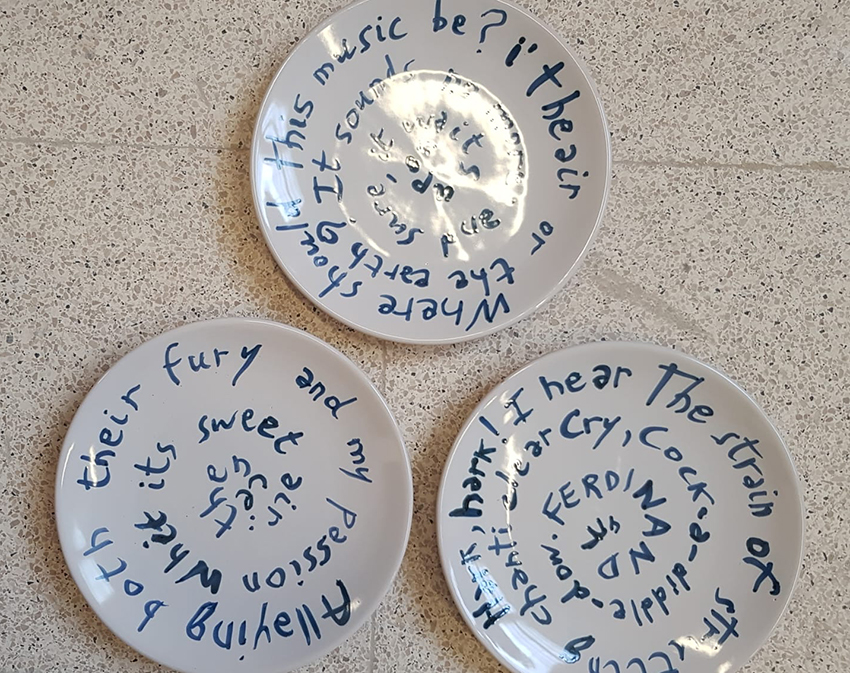

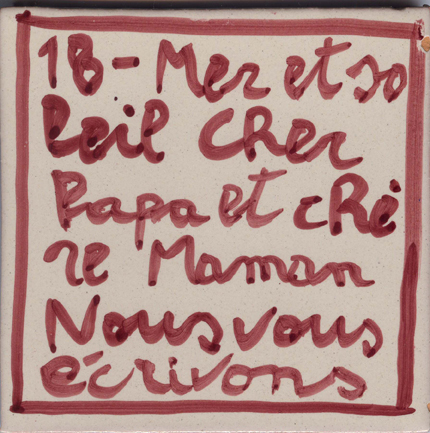

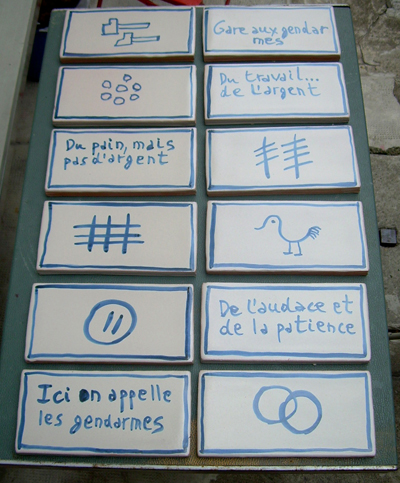

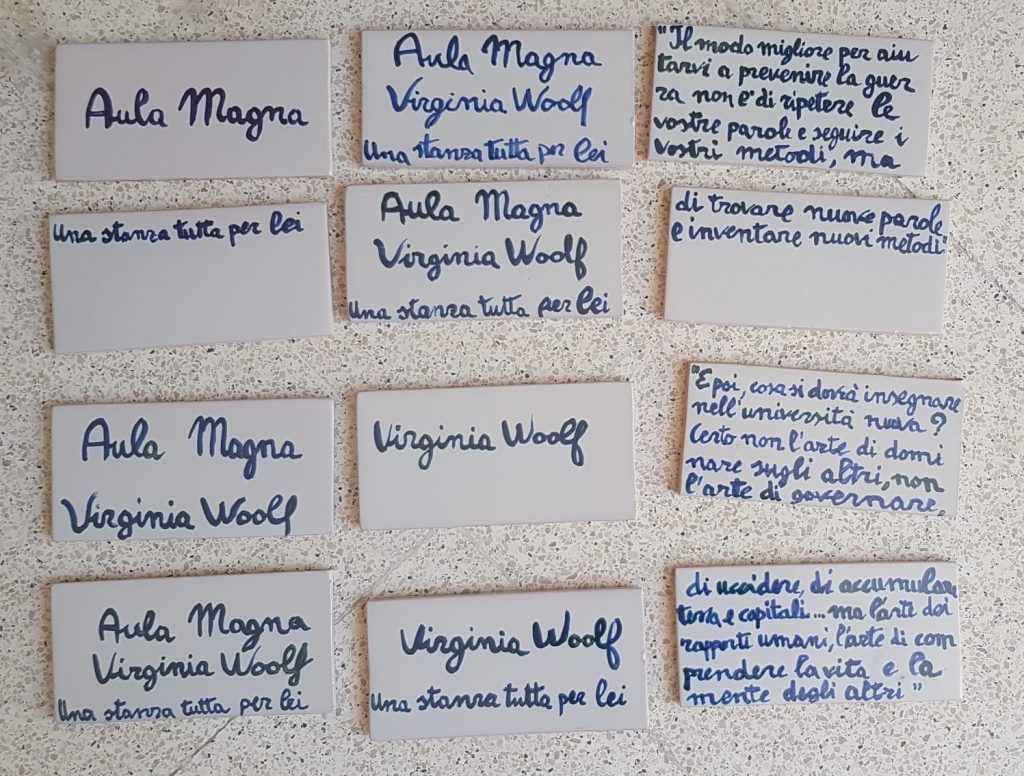

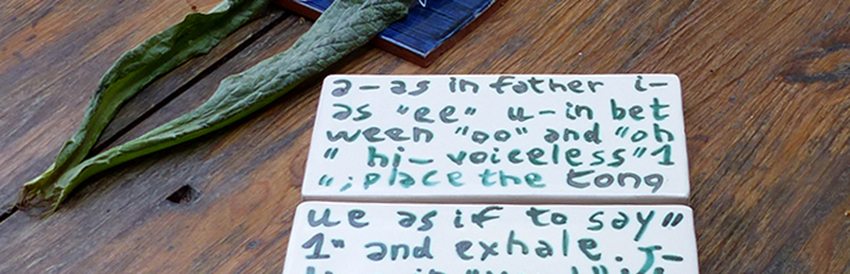

About 50 original drawings have been transferred on ceramics, and I maintain the right to reproduce them in the future.

Please also see the links to the Giorgio Agamben’s book on Pulcinella (2015), to the recent show of Mimmo Paladino drawings (Naples 2023-2024) and to the Giandomenico Tiepolo series Divertimenti per li regazzi (also, the Italian Wikipedia article on this popular figure).

”La morte è morta!”, Anonymous guarattellaro, Genoa, april 2013.

.

Pourquoi Polichinelle ?

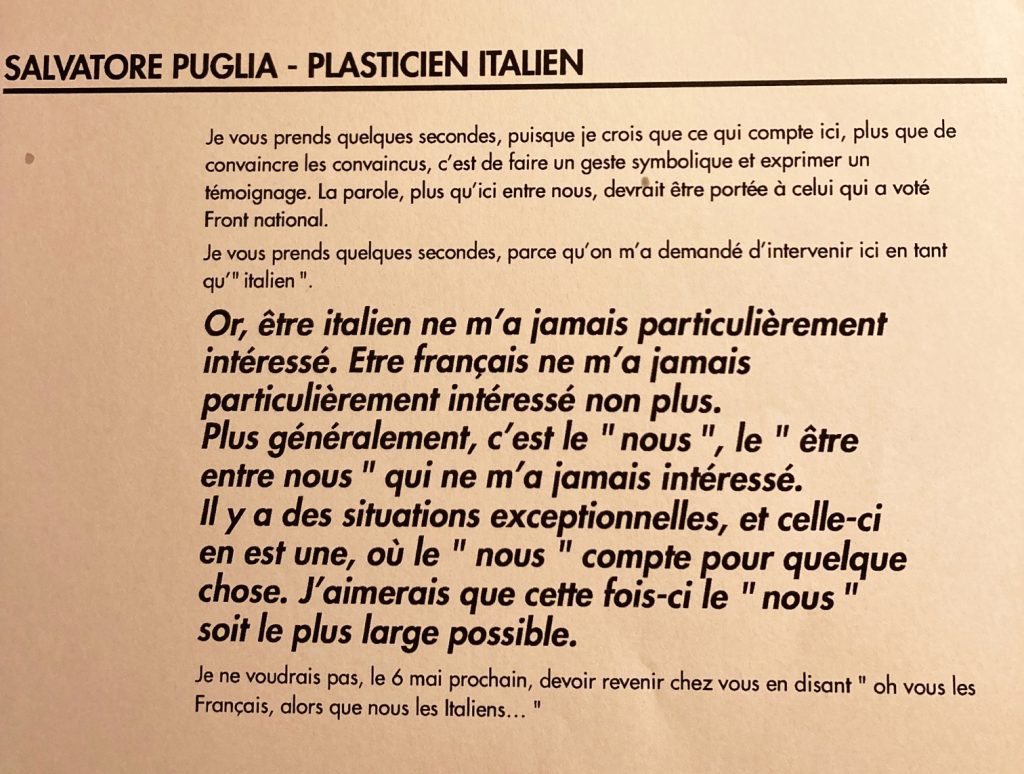

Pourquoi ce personnage de divertissement populaire et enfantin, alors que Spuglia est censé faire, depuis quarante ans, un art érudit et engagé et même, comme il prétend, ”une photographie de l’histoire” ? Et avec tout ce qui arrive dans le monde ?

Que peut dire de ”sensé” ce guignol dont le seul ressort dramaturgique est le constant malentendu linguistique avec ses adversaires, et le seul levier comique est sa (très limitée) mimique ?

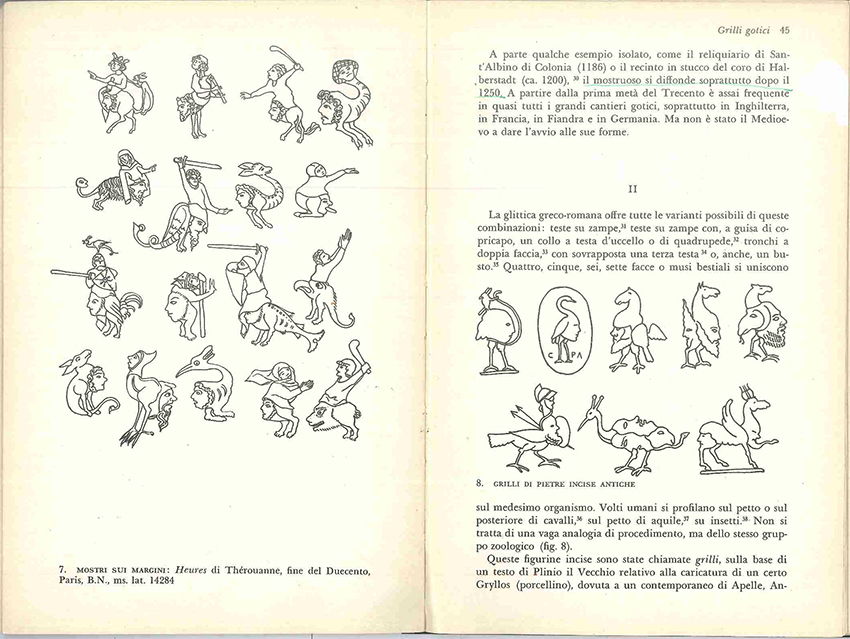

N’ayant pas de réponse à ce questionnement, ne sachant pas pourquoi, après une visite au mont Janicule de mon enfance avec mon fils Lucien, où l’on assista à une représentation en tous points identique, mot par mot, du Pulcinella e il diavolo que je vis en 1961, je décidai, devant son enthousiasme, de l’aider d’abord dans la construction d’un théâtre en carton et, par la suite, de me mettre moi-même à dessiner des Polichinelles, entreprise pour laquelle j’eus la chance de tomber sur deux illustres antécédents, les 104 dessins de Polichinelle de Domenico Tiepolo (fin XVIIIe siècle) et les 104 dessins, du même sujet, de Mimmo Paladino (fin XXIe siècle).

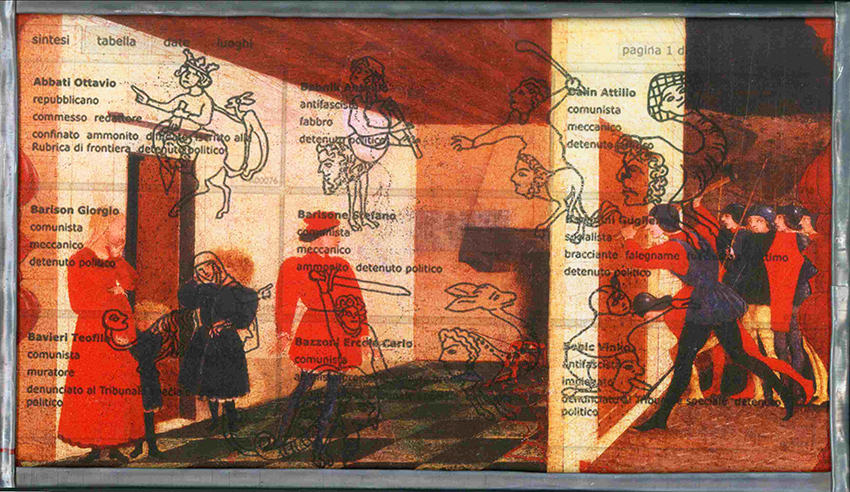

Ces petits dessins, qui au lieu que 104 sont devenus 208 (je ne le dis pas par vantardise mais parce-que leur exécution est des plus rapides), ont fini naturellement par être reproduits sur des supports d’art applique, la céramique, l’ardoise. Le personnage de Polichinelle vient de la culture populaire et il y retourne. Il servira à décorer une assiette ou un carreau sur lequel on posera une cafetière.

Ce n’est qu’après avoir entrepris ce labeur que j’ai commencé à me documenter et j’ai trouvé des béquilles idéologiques de grande envergure : Giorgio Agamben et Bruno Leone. Du premier je vais citer le Polichinelle ou Divertissement pour les jeunes gens en quatre scènes (édition française Macula 2017 et italienne Nottetempo 2015) et en particulier la phrase, très réconfortante pour moi : ”Précisément parce qu’elle porte en elle une dimension métahistorique, la comédie entretient un lien intime avec l’histoire, elle en porte la crise – le jugement – en tous sens décisive” (p. 13).

Ce paragraphe vient juste après ceux où Agamben dit comment les comédies de Aristophane, Lysistrata, Le Acharniens, ont été écrites dans une ville sous siège et dévastée par la pestilence.

Bruno Leone (le ‘’sauveur’’ de la tradition napolitaine des Guarattelle, le théatre de rue des marionnettes à main) ne manque pas de citer Agamben (qui à son tour le cite) quand il parle de la voix de Polichinelle, produite avec un instrument mécanique, la pivetta ou ‘’sifflet pratique’’ : ”La voix – le geste – de Polichinelle montre qu’il y a encore quelque chose à dire quand il n’est plus possible de parler, tout comme ses blagues montrent qu’il y a encore quelque chose à faire quand toute action est devenue impossible” (G. A., Autoritratto nello studio, Nottetempo 2017, p. 109, édition française Autoportrait dans l’atelier, l’Arachnéen 2020, que je n’ai pas consulté, c’est pour ça que la traduction est la mienne).

Il est émouvant de lire Leone quand il décrit comment, face à une vraie situation de guerre (l’invasion de l’Irak en 1990) il doit faire jouer Polichinelle, qui ne s’exprime habituellement que dans des situations de conflit : avant qu’ils ne puissent le toucher, tous les adversaires, le diable, le policier, le mafieux tombes raides morts : la guerre l’empêche de faire la guerre.

Là est la mission de la marionnette : ‘’Pulcinella con la sua voce e il suo ballare mette in scena la voglia di vivere nella sua essenza primordiale’’. Polichinelle, avec sa voix et sa danse, met en scène la volonté de vivre dans son essence primordiale (B.L., ‘’La voce di Pulcinella’’, Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas, Florianópolis 2018, v. 1, n. 19, pp. 46-60).

Et cette volonté de vie d’un personnage (du latin persona, de l’étrusque Φersu) est plus forte que tout, même que la mort : voir la représentation d’un Guarattellaro de Gênes, en avril 2013, ”La Morte è morta !”…. https://www.youtube.com/watch?v=nzYrQGg9znc.

.

Perché questo personaggio di intrattenimento popolare e infantile, quando Spuglia da quarant’anni dovrebbe fare arte erudita e impegnata e persino, come sostiene, “una fotografia della storia”? E con tutto quello che sta succedendo nel mondo?

Che cosa può dire di “sensato” questo istrione, la cui unica qualità drammatica è la costante incomprensione linguistica con i suoi avversari, e la cui unica leva comica è la sua (limitatissima) mimica?

Non avendo una risposta a questa domanda, non sapendo perché, dopo una visita al Gianicolo della mia infanzia con mio figlio Lucien, dove abbiamo assistito a uno spettacolo identico in tutto e per tutto, parola per parola, al Pulcinella e il diavolo che avevo visto nel 1961, ho deciso, visto il suo entusiasmo, prima di aiutarlo nella costruzione di un baracchino di cartone e, poi, di imbarcarmi in un’impresa – con il dovuto rispetto – artistica : mi sono ispirato a due illustri precedenti, i 104 disegni di Pulcinella di Domenico Tiepolo (fine XVIII secolo) e i 104 disegni dello stesso soggetto di Mimmo Paladino (fine XXI secolo).

Questi piccoli disegni, che invece di 104 sono diventati 208 (non lo dico per vantarmi ma per sottolineare la loro rapidità di esecuzione), sono destinati a essere riprodotti su supporti di arte applicata, ceramica, ardesia, sughero. Il personaggio di Pulcinella proviene dalla cultura popolare e vi ritorna. Verrà utilizzato per decorare un piatto o una piastrella su cui verrà appoggiata una caffettiera.

Solo dopo aver iniziato questo lavoro ho cominciato a documentarmi e ho trovato delle ottime stampelle ideologiche: Giorgio Agamben e Bruno Leone. Del primo citerò Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi in quattro scene (Nottetempo 2015) e in particolare la frase, per me molto confortante: ”Proprio perché porta in sé una dimensione metastorica, la commedia mantiene un legame intimo con la storia, ne porta la crisi – il giudizio – in ogni senso decisivo” (p. 13).

Questo paragrafo viene subito dopo quelli in cui Agamben dice come le commedie Lisistrata e Gli Achei di Aristofane siano state scritte in una città assediata e devastata dalla pestilenza.

Bruno Leone (il “salvatore” della tradizione napoletana delle Guarattelle, il teatro di strada dei burattini) non manca di citare Agamben (che a sua volta lo cita) quando parla della voce di Pulcinella, prodotta con uno strumento meccanico, la pivetta o “fischietto pratico”: “La voce – gesto – di Pulcinella dimostra che c’è ancora qualcosa da dire quando non è più possibile parlare, così come i suoi lazzi mostrano che c’è ancora qualcosa da fare quando ogni azione è diventata impossibile” (G. A., Autoritratto nello studio, Nottetempo 2017, p. 109).

È commovente leggere Leone raccontare come, di fronte a una situazione di guerra reale (l’invasione dell’Iraq nel 1990), debba interpretare Pulcinella, che di solito si esprime solo in situazioni di conflitto: prima che possano toccarlo, tutti gli avversari, il diavolo, il poliziotto, il mafioso, muoiono: la guerra gli impedisce di fare la guerra.

Questa è la missione del burattino: “Pulcinella con la sua voce e il suo ballare mette in scena la voglia di vivere nella sua essenza primordiale’’ (B.L., ”La voce di Pulcinella”, Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas, Florianópolis 2018, v. 1, n. 19, pp. 46-60).

E questa volontà di vita di un personaggio (dal latino persona, dall’etrusco Φersu) è più forte di tutto, anche della morte: si veda la rappresentazione di un Guarattellaro genovese, nell’aprile 2013, ”la Morte è morta!’….

(https://www.youtube.com/watch?v=nzYrQGg9znc)

.

All the Punchinellos sketches:

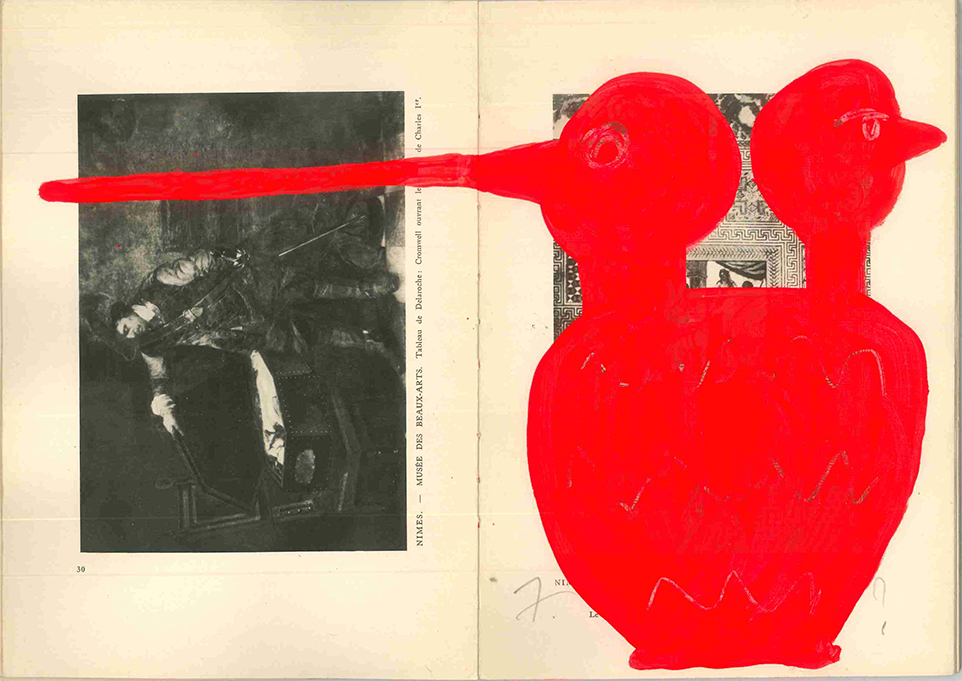

01-04

01-04

.

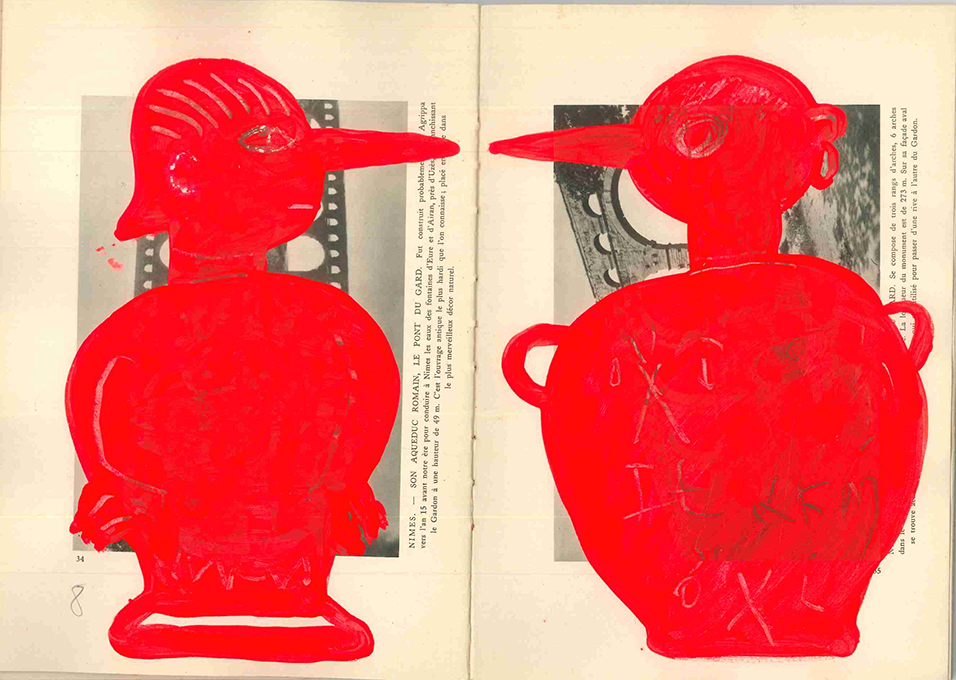

05-08

05-08

.

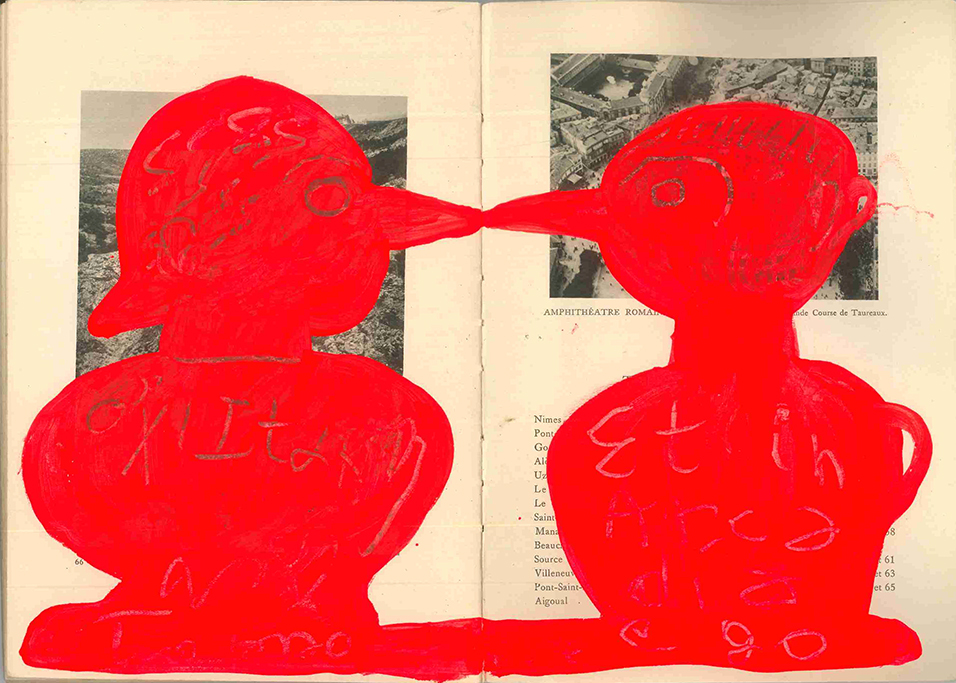

09-12

09-12

.

13-16

13-16

.

17-20

17-20

.

21-24

21-24

.

25-28

25-28

.

29-32

29-32

.

33-36

33-36

.

37-40

37-40

.

41-44

41-44

.

45-48

45-48

.

49-52

49-52

.

53-56

53-56

.

57-60

57-60

.

61-64

61-64

.

65-68

65-68

.

69-72

69-72

.

73-76

73-76

.

77-80

77-80

.

81-84

81-84

.

85-88

85-88

.

89-92

89-92

.

93-96

93-96

.

97-100

97-100

.

101-104

101-104

.

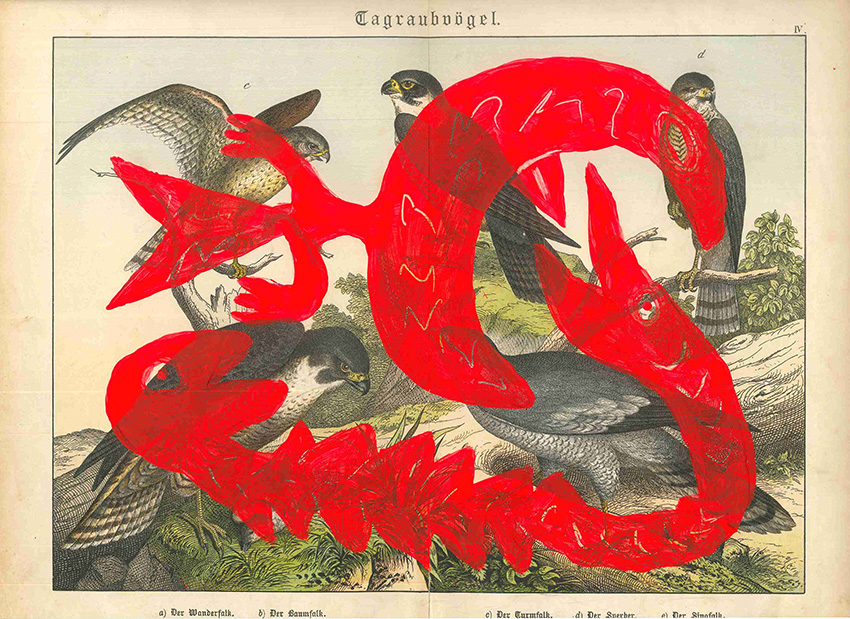

And the ”off-the-shelf” drawings:

105-108.

105-108.

.

109-112

109-112

.

.

.

.

.

.

.

.

.

153-156

153-156

.

157-160

157-160

.

161-164

161-164

.

165-168

165-168

.

169-172

169-172

.

173-176

173-176

.

177-180

177-180

.

181-184

181-184

.

185-188

185-188

.

189-192

189-192

.

193-196

193-196

.

197-200

197-200

.

201-204

201-204

.

205-208

205-208

.

This series is followed (end of October 2024) by the Pinocchiella sketches, which will be reproduced on slate tablets.

Note: you may have noticed the play on words between “Pulcinella” and “Puglianella”, which aims to desacralize this almost mythological character, while taking artistic responsibility for such a desecration.

Le monument aux Martyrs de la Résistance, boulevard Jean Jaurès à Nîmes (Photo Stéphane Mahot, 2016).

Le monument aux Martyrs de la Résistance, boulevard Jean Jaurès à Nîmes (Photo Stéphane Mahot, 2016).

(D’après le site

(D’après le site

.

.

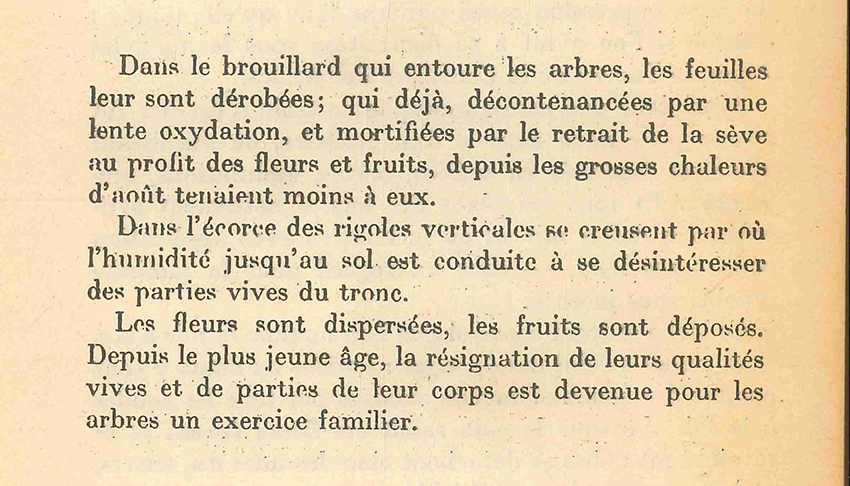

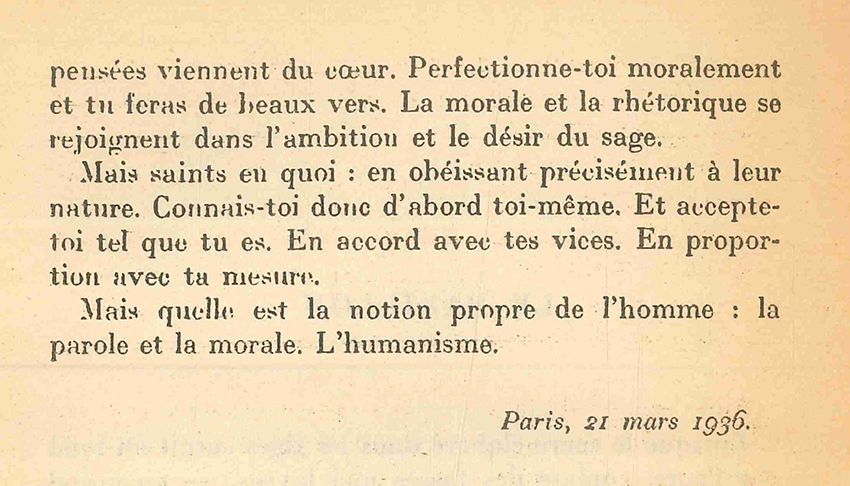

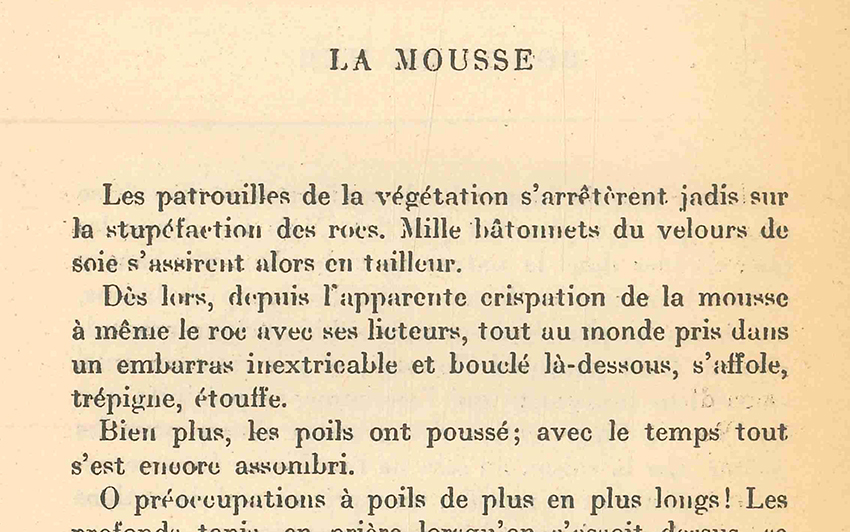

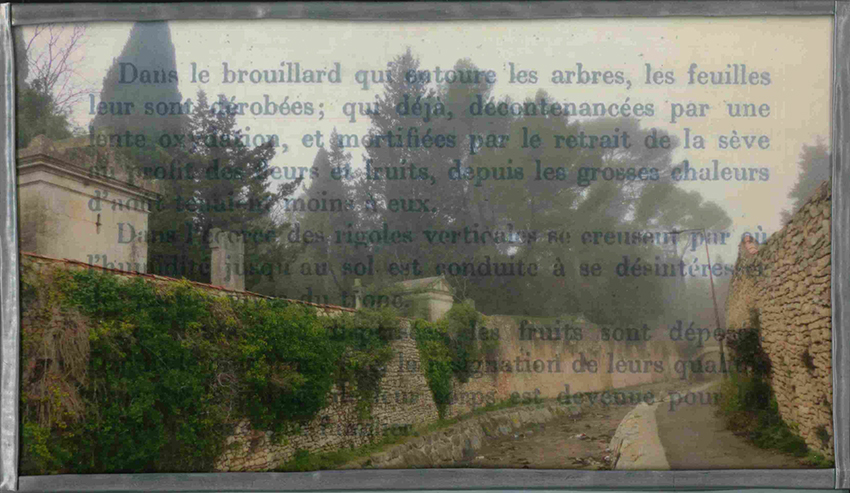

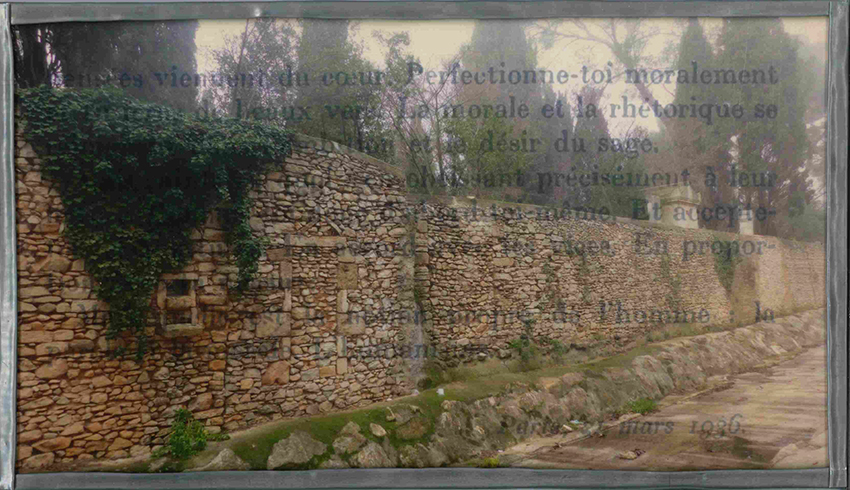

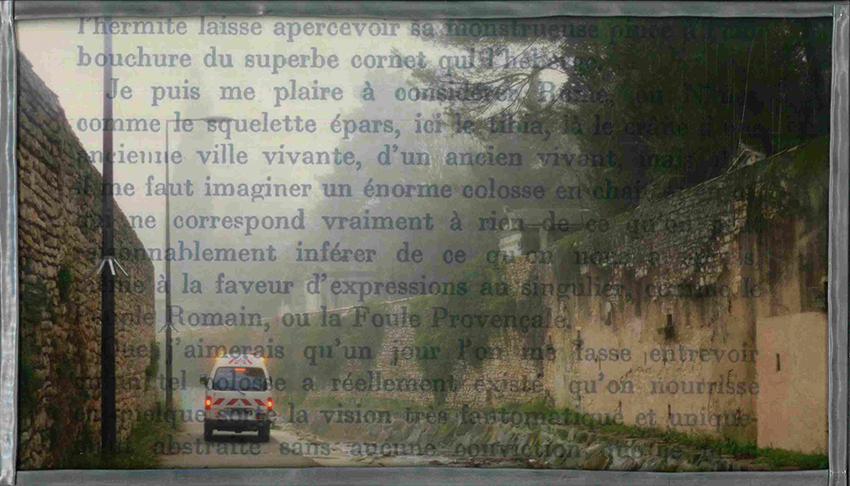

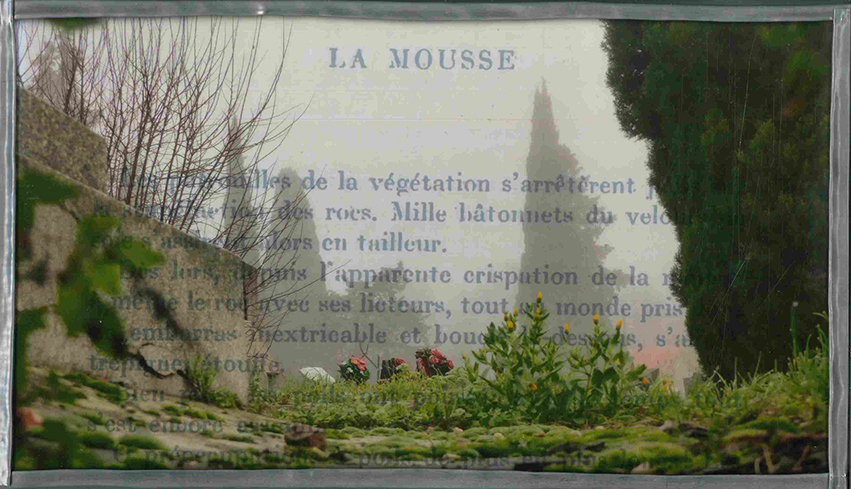

Ponge 01, 24×42, 2022.

Ponge 01, 24×42, 2022. Ponge 02, 24×42, 2022.

Ponge 02, 24×42, 2022. Ponge 03, 24×42, 2022.

Ponge 03, 24×42, 2022. Ponge 04, 24×42, 2022.

Ponge 04, 24×42, 2022. Ponge 05, 24×42, 2022.

Ponge 05, 24×42, 2022. Ponge 06, 24×42, 2022.

Ponge 06, 24×42, 2022.

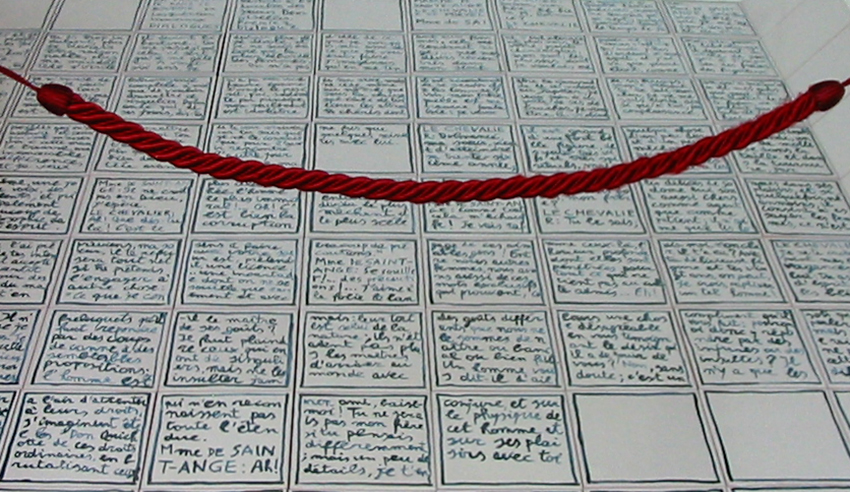

Préface

Préface

01, 30×40.

01, 30×40. 02, 30×40.

02, 30×40. 03, 30×40.

03, 30×40. 04, 30×40.

04, 30×40. 05, 30×40.

05, 30×40. 06, 30×40.

06, 30×40. 07, 30×40.

07, 30×40. 08, 30×40.

08, 30×40. 09, 30×40.

09, 30×40. 10, 30×40.

10, 30×40. 11, 30×40.

11, 30×40. 12, 30×40.

12, 30×40.

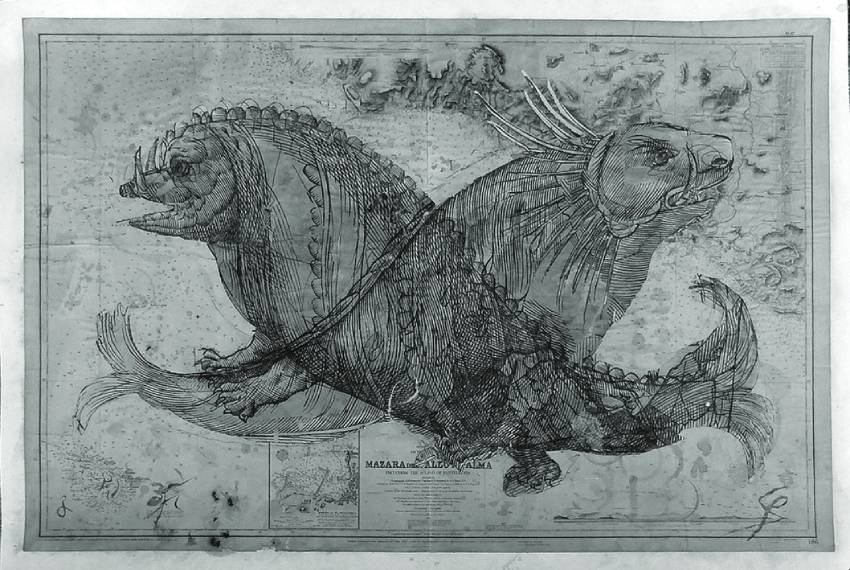

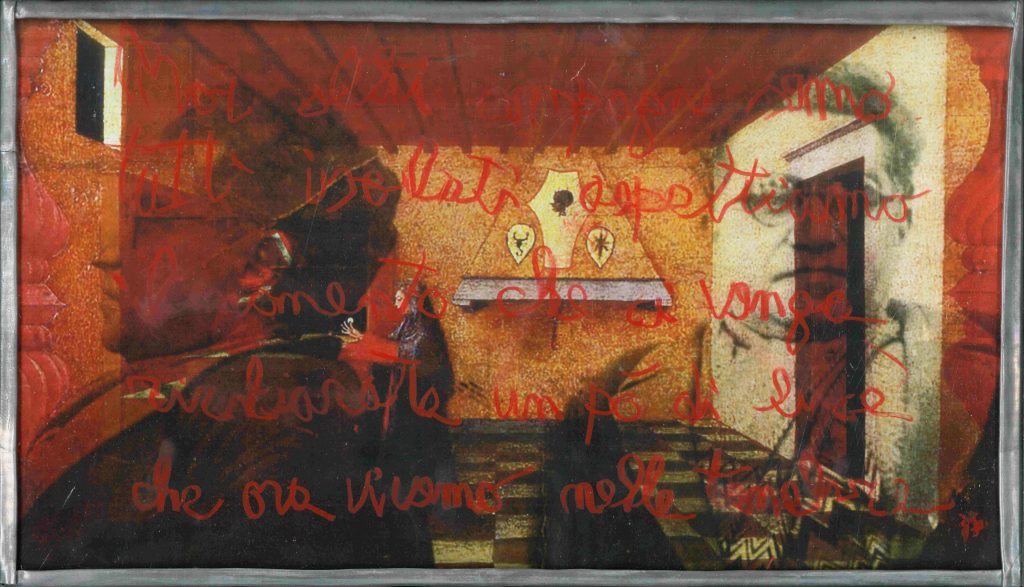

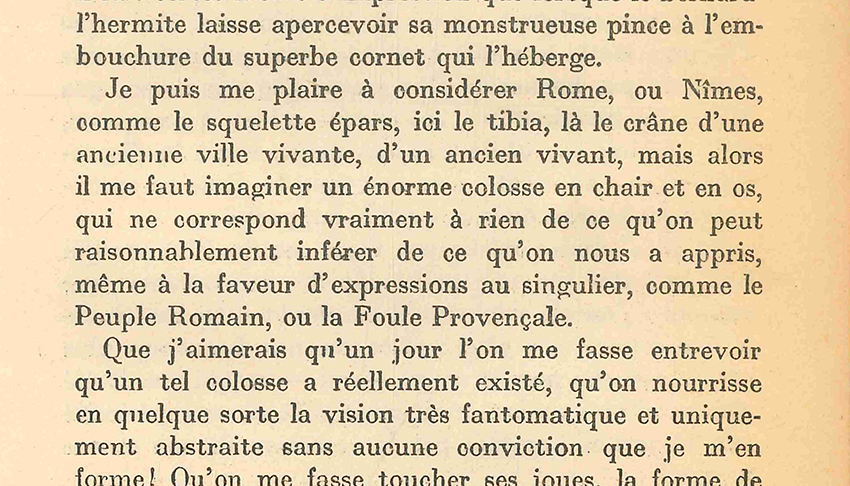

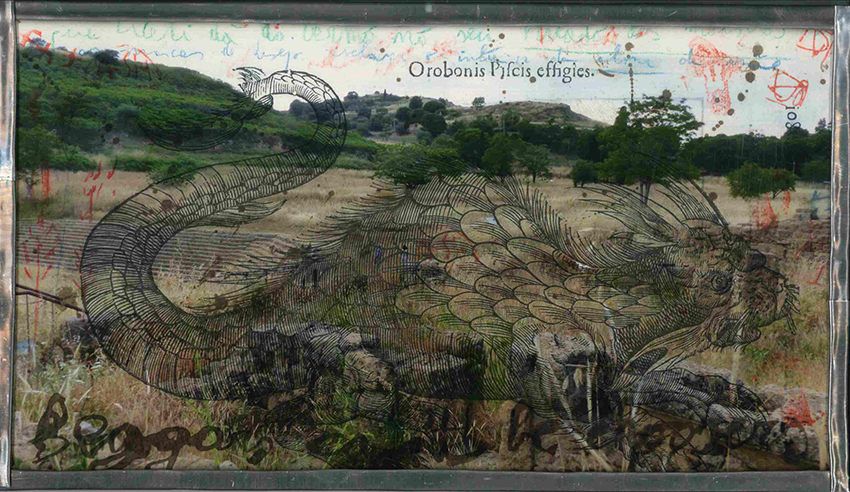

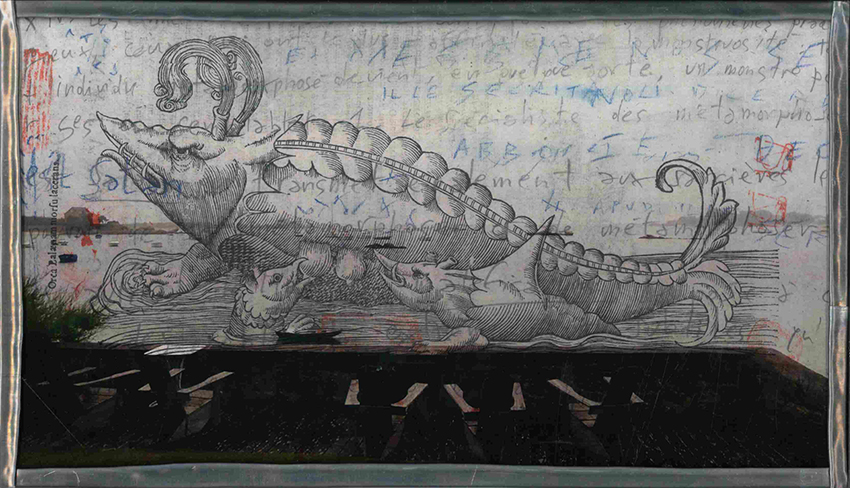

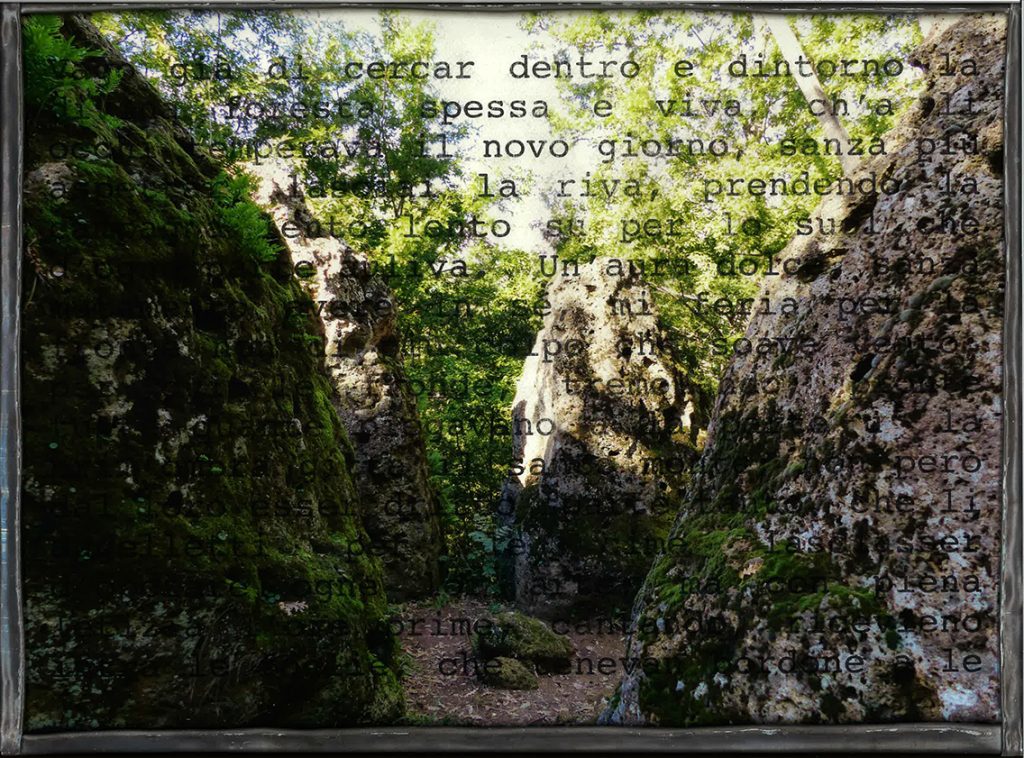

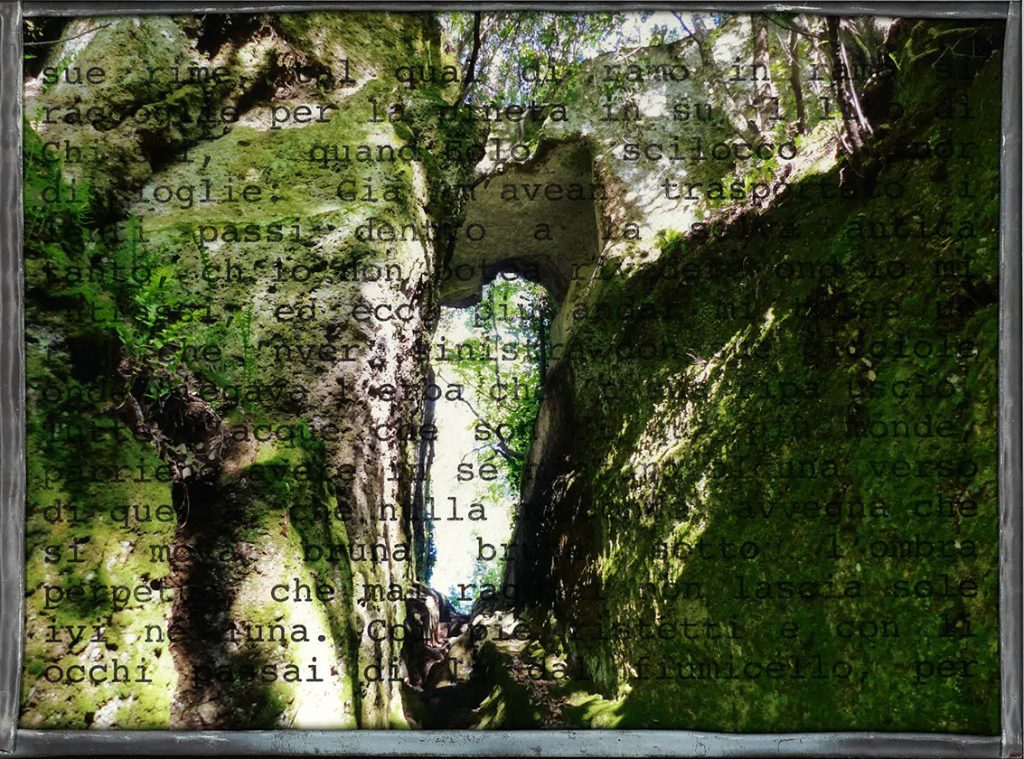

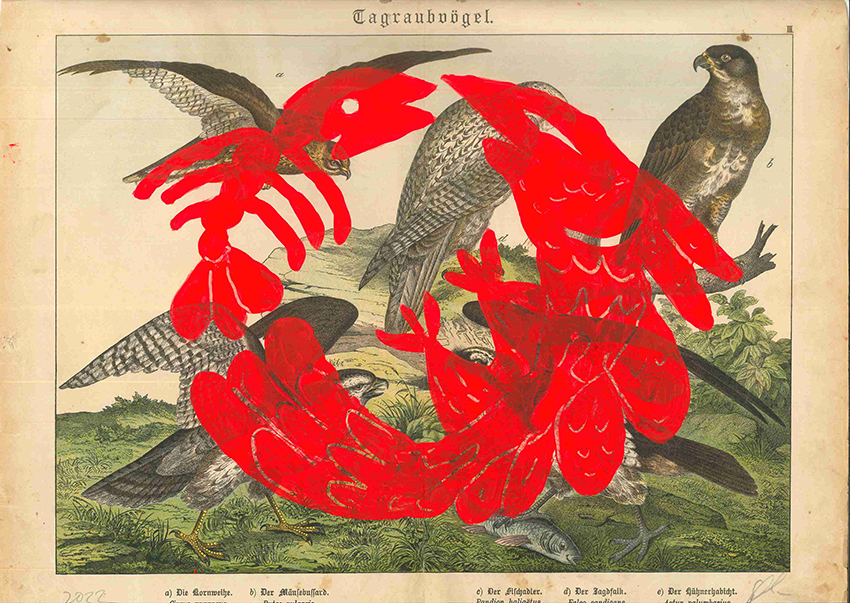

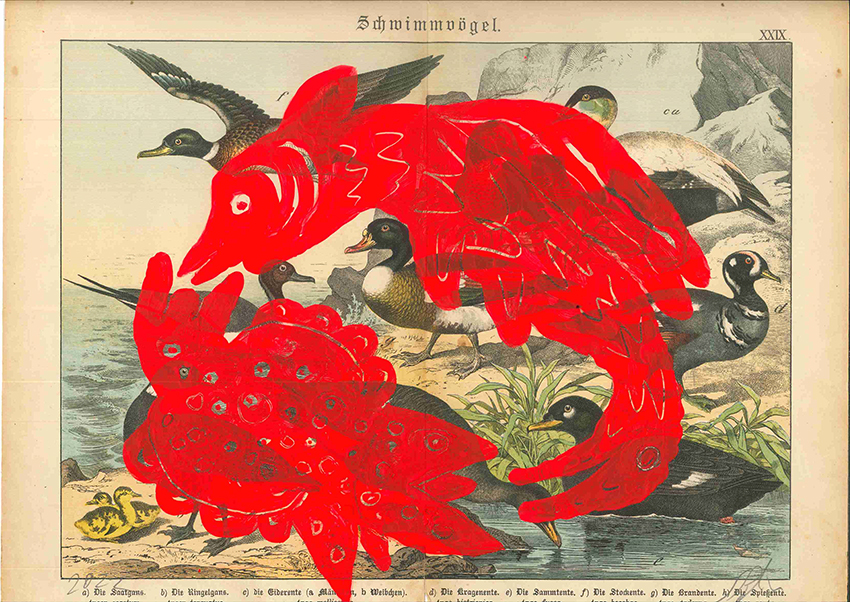

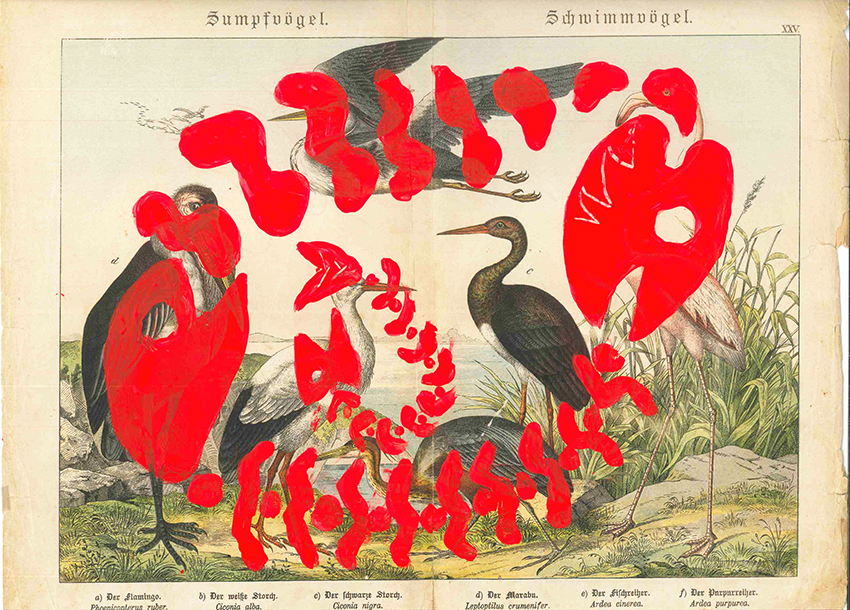

Histoire des monstres 00, Poggio Rota, 30×30, completed December 13.

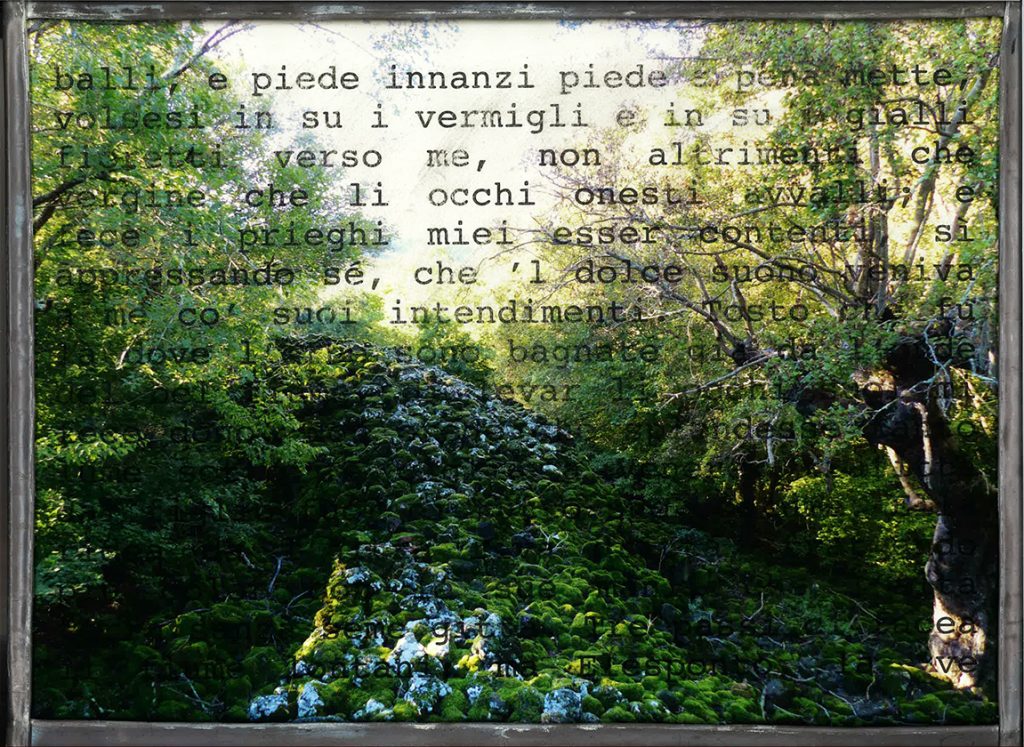

Histoire des monstres 00, Poggio Rota, 30×30, completed December 13. Histoire des monstres 01, Fiora, 24×42, completed December 15.

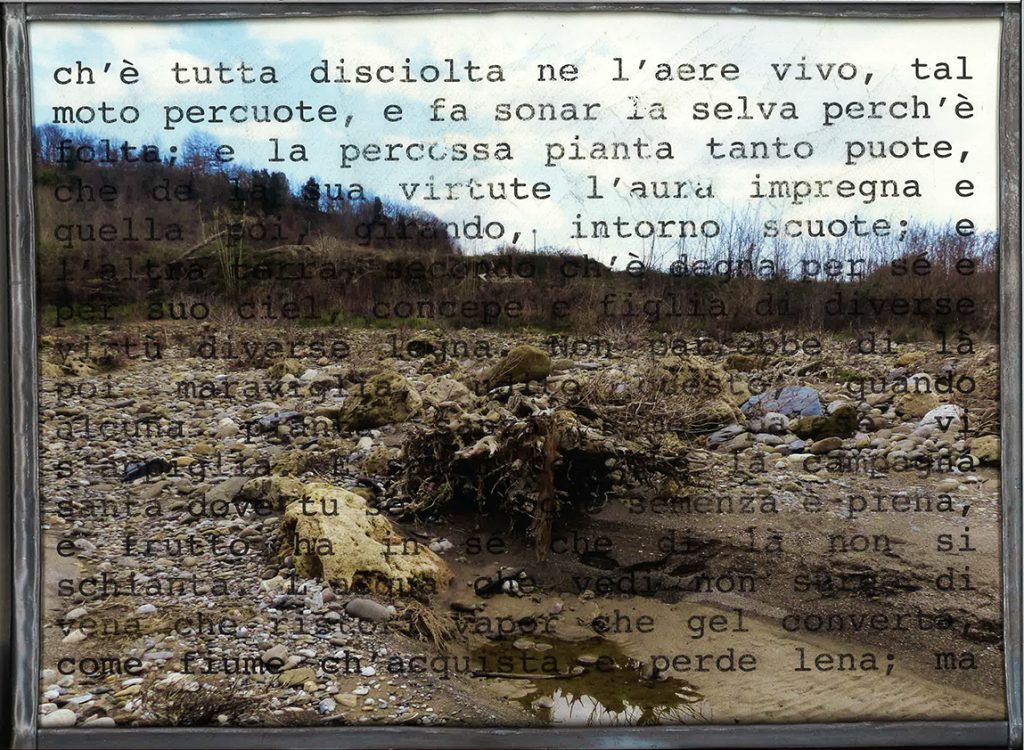

Histoire des monstres 01, Fiora, 24×42, completed December 15. Histoire des monstres 02, Lagos, 24×42, completed December 16.

Histoire des monstres 02, Lagos, 24×42, completed December 16. Histoire des monstres 03, Rofalco, 24×42, completed December 17.

Histoire des monstres 03, Rofalco, 24×42, completed December 17. Histoire des monstres 04, Morgantina, 24×42, completed Decembre 19.

Histoire des monstres 04, Morgantina, 24×42, completed Decembre 19. Histoire des monstres 05, Castro, 24×42, completed December 20.

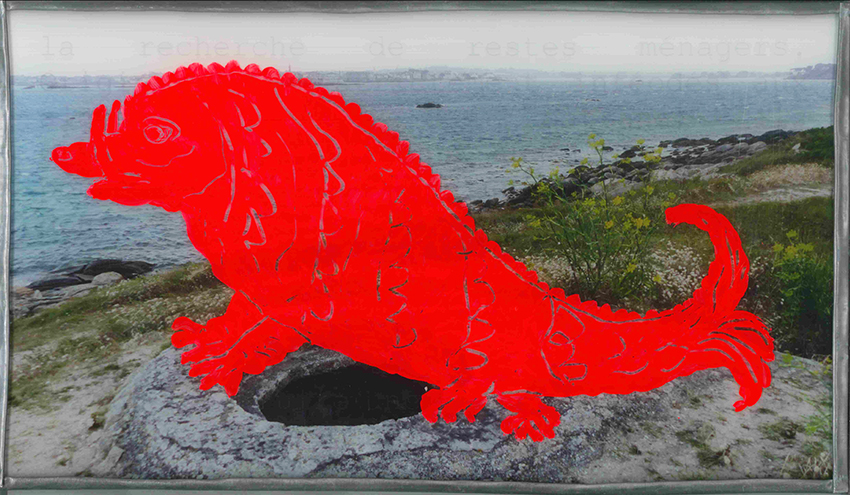

Histoire des monstres 05, Castro, 24×42, completed December 20. Histoire des monstres 06, Brignogan-Plage, 24×42, completed December 22.

Histoire des monstres 06, Brignogan-Plage, 24×42, completed December 22. Histoire des monstres 07, Fratenuti, 24×42, completed December 24.

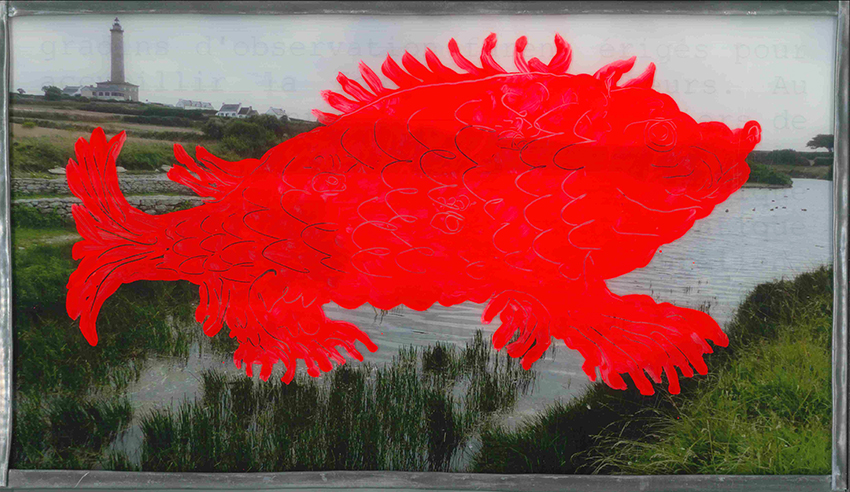

Histoire des monstres 07, Fratenuti, 24×42, completed December 24. Histoire des monstres 08, Batz, 24×42, completed December 25.

Histoire des monstres 08, Batz, 24×42, completed December 25. Histoire des monstres 09, Fosso bianco, 24×42, completed December 26.

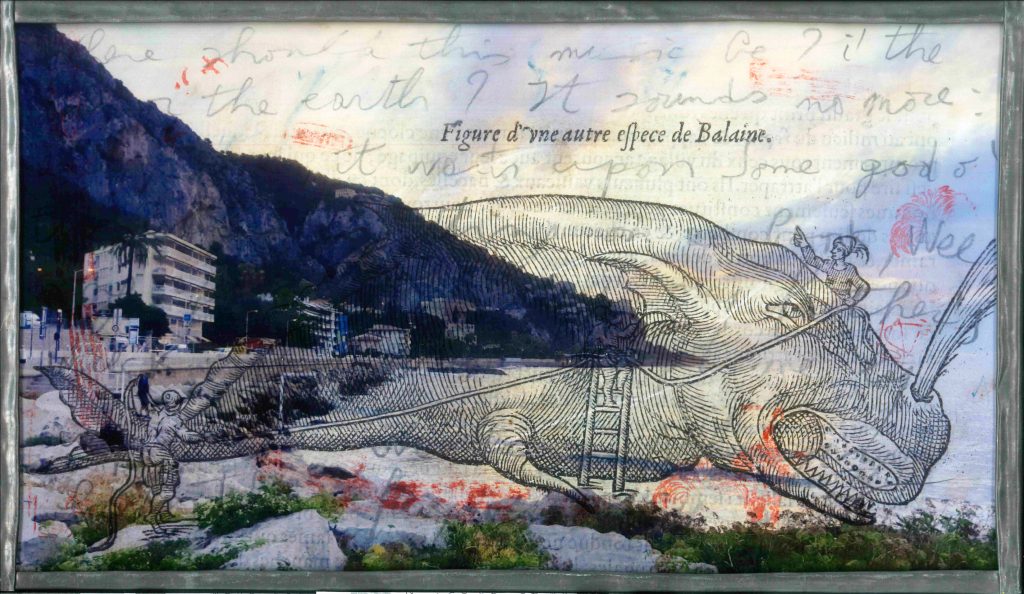

Histoire des monstres 09, Fosso bianco, 24×42, completed December 26. Histoire des monstres 10, Balena bianca, 24×42, completed December 27.

Histoire des monstres 10, Balena bianca, 24×42, completed December 27. Histoire des monstres 11, Camp de César, 24×42, completed December 28.

Histoire des monstres 11, Camp de César, 24×42, completed December 28. Histoire des monstres 12, Ponte san Pietro, 24×42, completed December 29.

Histoire des monstres 12, Ponte san Pietro, 24×42, completed December 29. .

.

Plat de Carême

Plat de Carême Sushi 13×26

Sushi 13×26

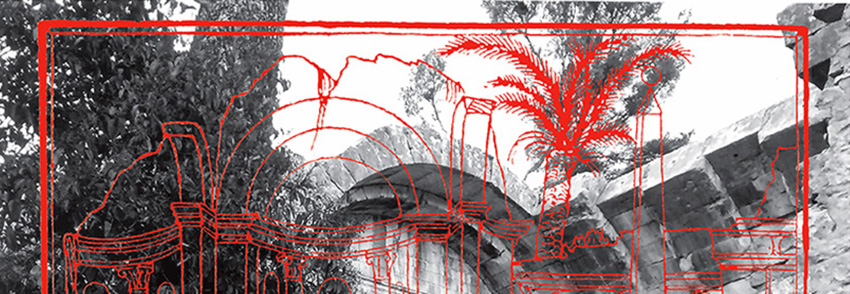

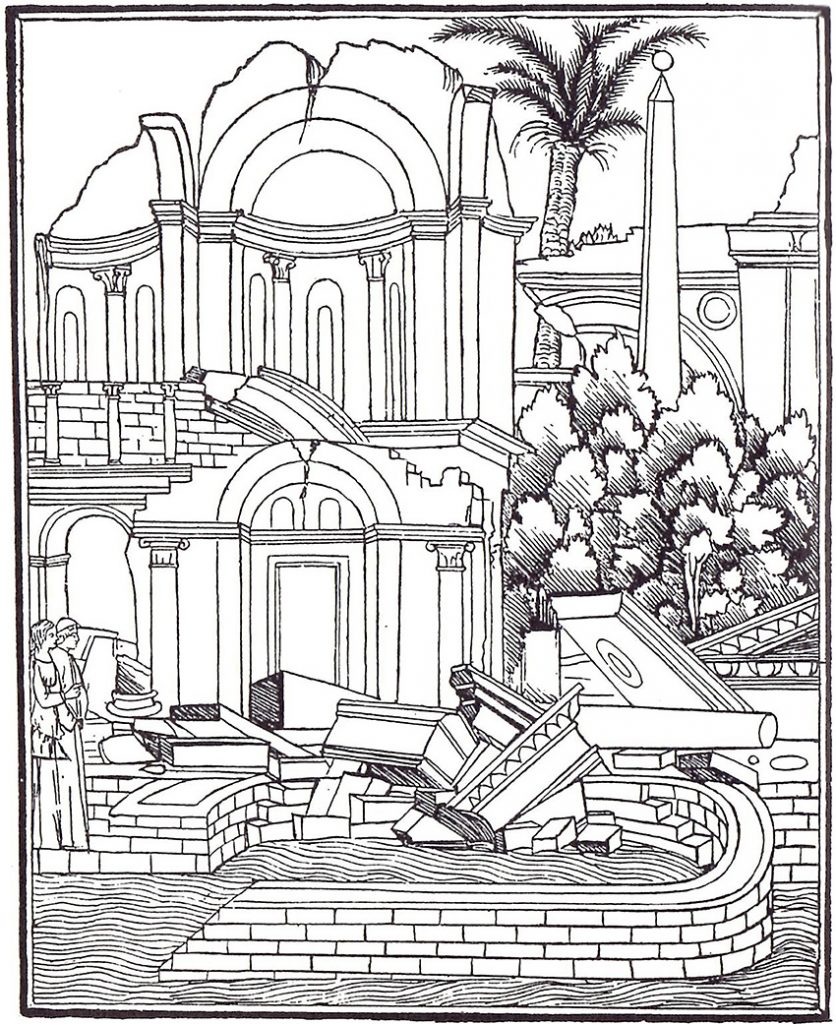

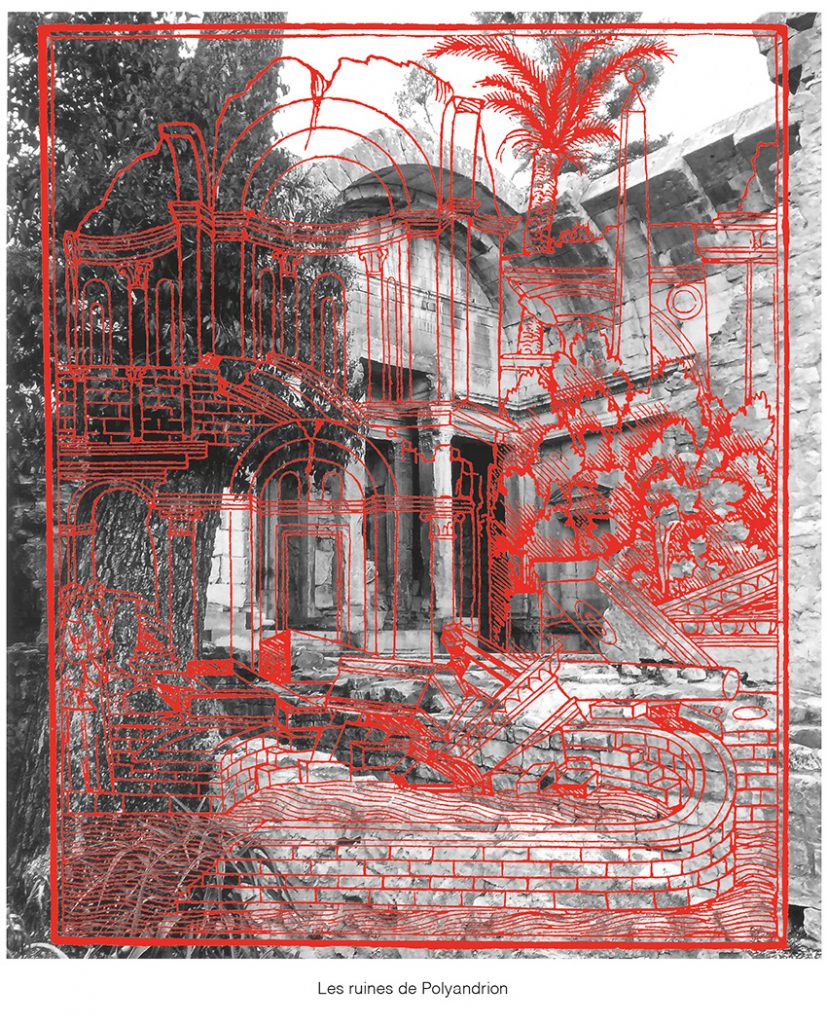

Polytechnio 01 (Tryumph of Semele), 26×42, 2023.

Polytechnio 01 (Tryumph of Semele), 26×42, 2023. Polytechnio 02 (Poliphilus encounters the Woolf), 26×42, 2023.

Polytechnio 02 (Poliphilus encounters the Woolf), 26×42, 2023. Polytechnio 03 (Dream of Poliphilus), 26×42, 2023.

Polytechnio 03 (Dream of Poliphilus), 26×42, 2023.

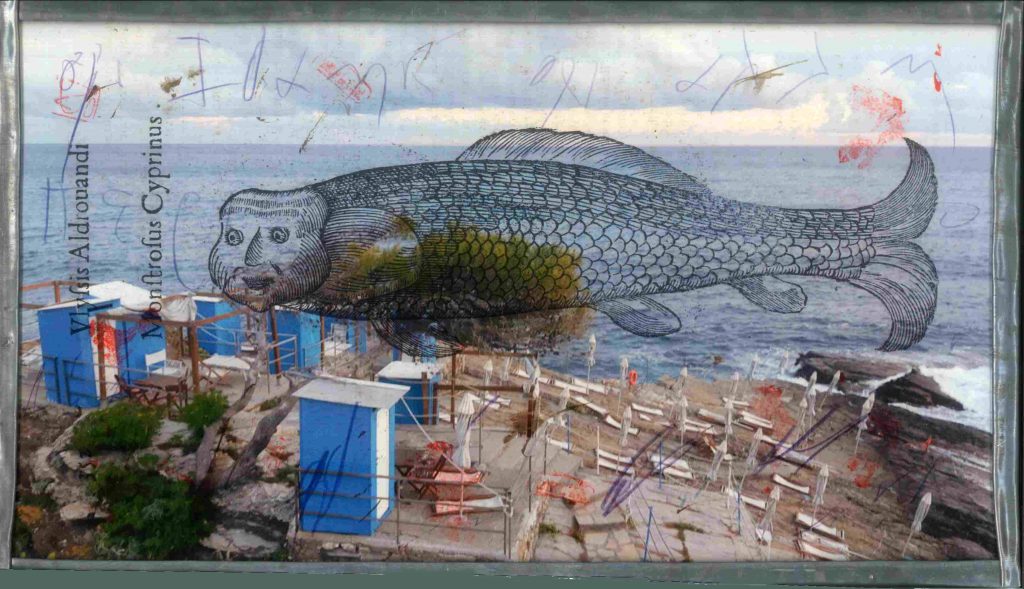

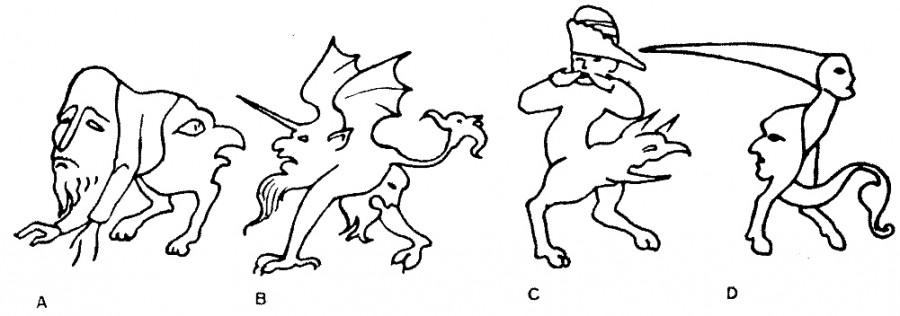

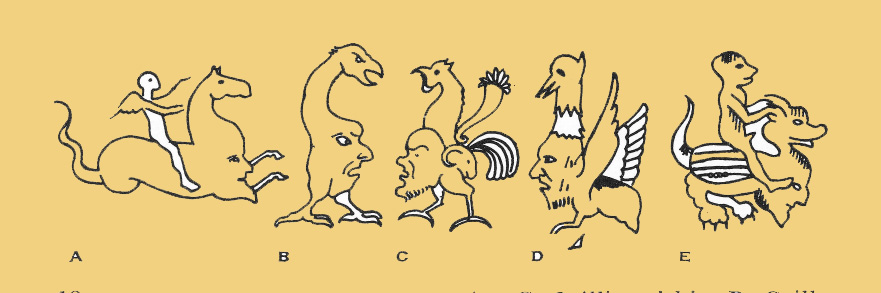

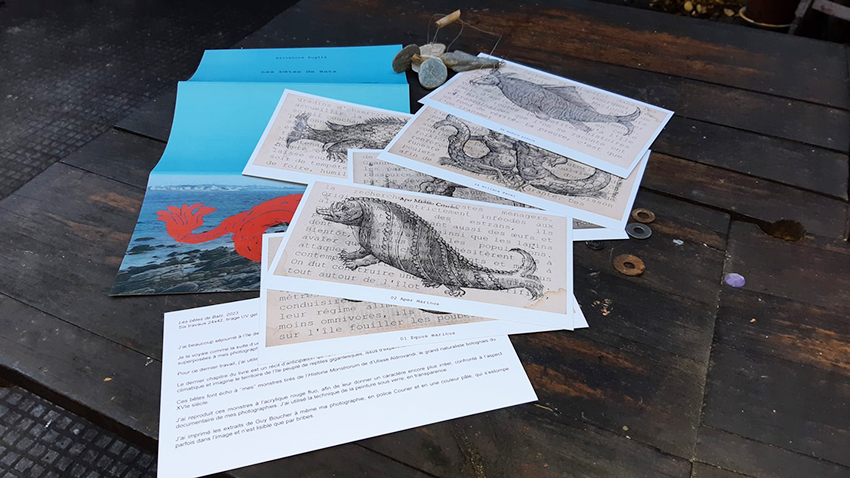

Les bêtes de Batz 01 Equus marinus (sold).

Les bêtes de Batz 01 Equus marinus (sold). Les bêtes de Batz 02 Aper Marinus

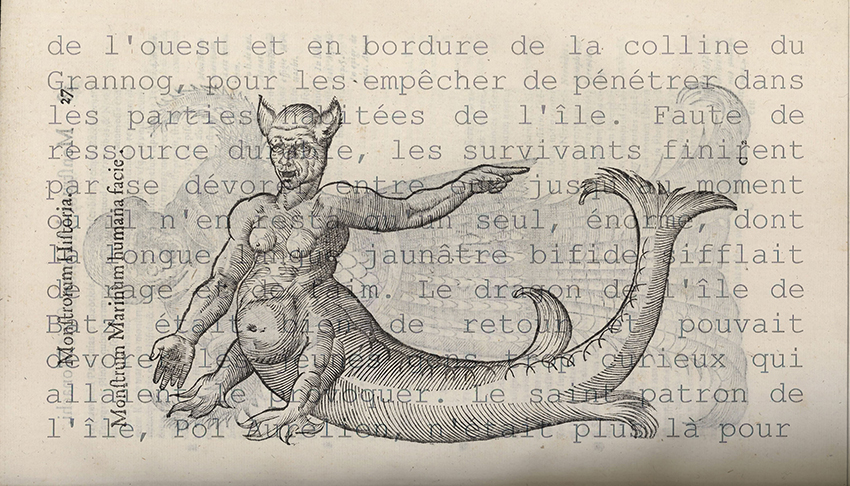

Les bêtes de Batz 02 Aper Marinus Les bêtes de Batz 03 Humana facie

Les bêtes de Batz 03 Humana facie Les bêtes de Batz 04 Niliaca Parei

Les bêtes de Batz 04 Niliaca Parei Les bêtes de Batz 05 Sus marinus

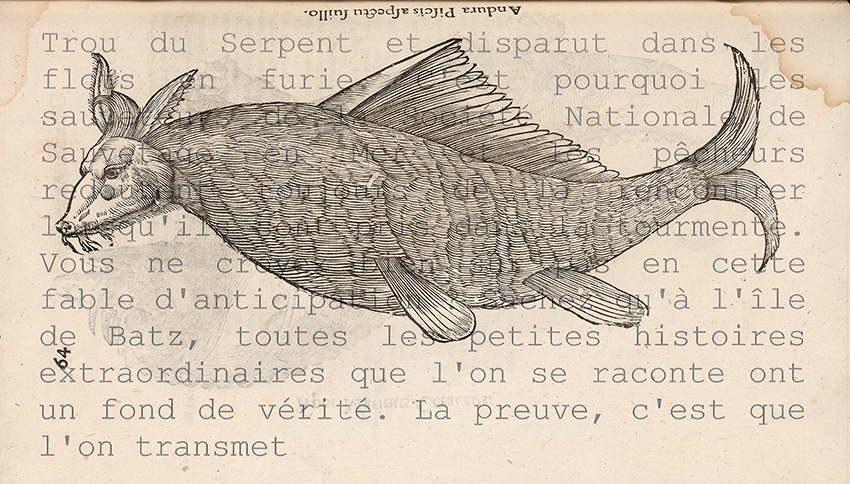

Les bêtes de Batz 05 Sus marinus Les bêtes de Batz 06 Andura Piscis

Les bêtes de Batz 06 Andura Piscis

.

. .

. .

.

.

.

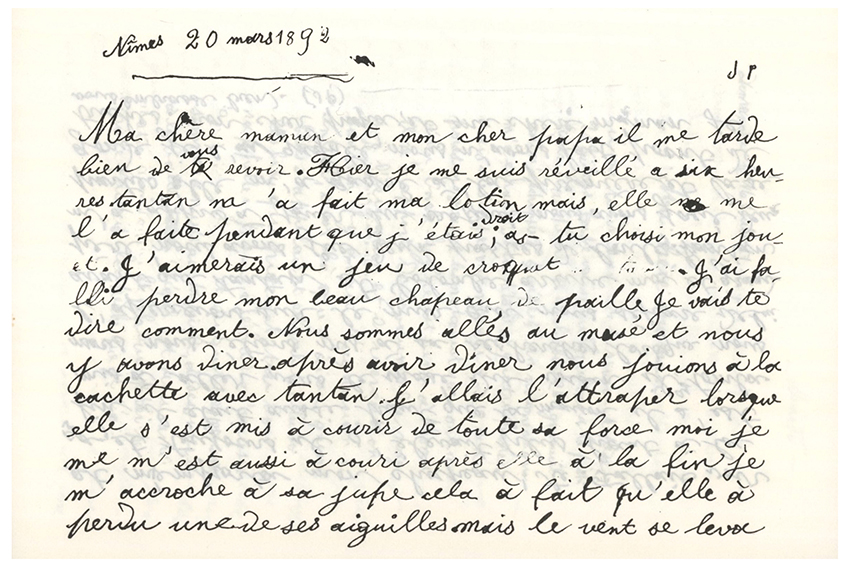

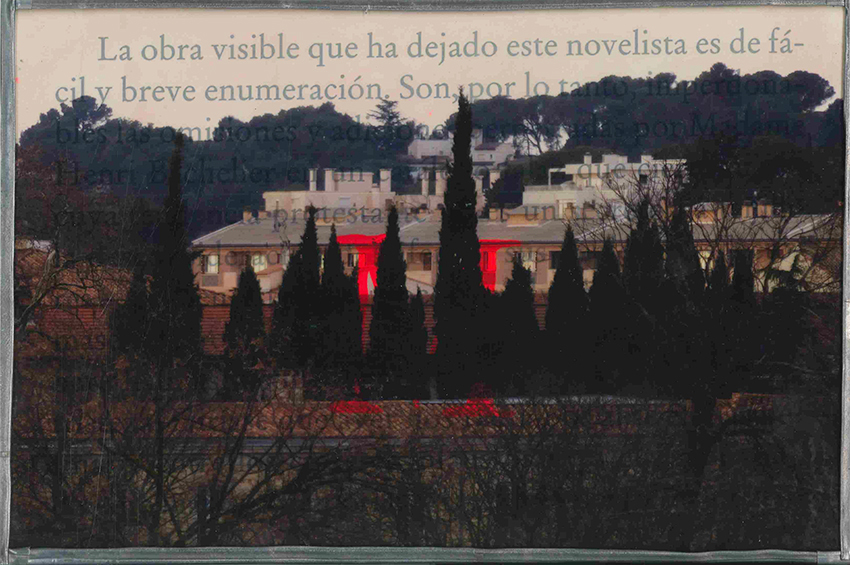

Paulhan 01, “passer le dimanche au mazet”.

Paulhan 01, “passer le dimanche au mazet”.

Paulhan 02, “herboriser dans le bois des Espeisses”.

Paulhan 02, “herboriser dans le bois des Espeisses”.

Paulhan 03, “explorer la garrigue”.

Paulhan 03, “explorer la garrigue”.

Paulhan 04, “regarder les parties de boule”.

Paulhan 04, “regarder les parties de boule”.

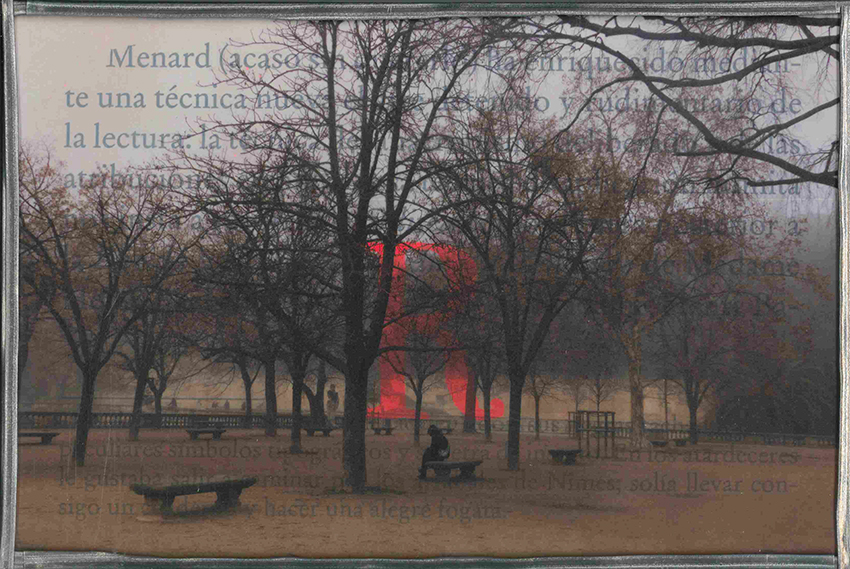

Paulhan 05, “se promener au jardin de la Fontaine”.

Paulhan 05, “se promener au jardin de la Fontaine”.

Paulhan 06, “écouter les ‘sornettes’ de son grand-père”.

Paulhan 06, “écouter les ‘sornettes’ de son grand-père”.

.

.