Mon intérêt pour le moyen photographique vient d’un questionnement – que je ne suis surement pas le premier à poser – sur la nature de sa relation avec la vérité ; ce questionnement est né d’une spontanée et personnelle méfiance.

Si la photographie m’intéresse en tant que témoignage (et je dois dire mon grand respect pour tous ceux qui risquent leur vie pour prendre et transmettre une image) je prends bien garde à ne pas confondre ce terme “témoignage” et celui de “vérité”. Si l’on prend une photographie comme une preuve, ça ne sera pas nécessairement une preuve de vérité.

Du point de vue de mon sujet de travail, je prends la photographie comme un ready-made ; il m’en dérive une certaine liberté de manipulation, qui va de pair avec la dépersonnalisation du rôle de celui qui l’a prise.

Mais il faut que le ready-made soit accompagné ou mieux, escorté par une pensée qui se forme en s’appliquant à l’objet choisi. On ne peut pas faire confiance à la photographie : le sujet de travail est devant moi, je m’en approprie pour lui faire parler une autre langue. Je ne connais même pas, peut-être, celle d’origine.

Dans ce sens, si la photographie est seulement un document, je ne fais pas de différence entre image prise et image trouvée ; on la trouve ou, si on ne la trouve pas, on la prend, sans aucun soucis de recherche esthétique ou de précision formelle.

Cela ne signifie pas que la question de la beauté ne m’intéresse pas. Mais ce qui doit être “beau” (c’est à dire, propre à créer un impact esthétique qui suscite de l’émotion et du changement de soi) est le résultat de la rencontre du document et de l’intervention artistique. C’est au cours de cette rencontre que le document devrait s’éloigner de soi-même.

Aussi, il faut que, dans cette quête de “nouvelle” identité, l’image en vienne jusqu’à perdre son nom. C’est peut-être la perte du nom qui permet au sujet d’être – enfin – seulement lui- même (1). C’est pour cela que mes sujets sont rigoureusement anonymes.

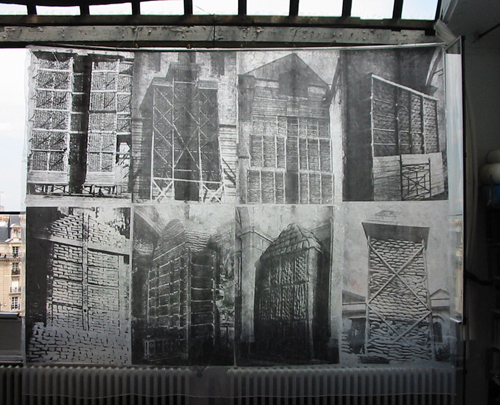

La Buoncostume, suite, 2009 (01)

En janvier 2008 un éboueur qui travaillait à proximité du commissariat central de Police, à Rome, trouva deux gros sacs poubelle pleins de photographies : ils contenaient huit-mille images (d’identification, de filature, de pièces à conviction) qui, n’étant plus utiles aux fins des enquêtes en cours, avaient été jetées pour faire de la place, alors qu’elles auraient du être déposées aux archives nationales.

Les images retrouvées furent achetées par une librairie-galerie antiquaire, Il Museo del Louvre, qui en prépara une exposition et communiqua l’information aux journaux. Mais le jour même de l’inauguration les Carabinieri, mandatés par la Surintendance au patrimoine culturel et accompagnés par deux archivistes, vinrent à la galerie saisir tout le matériel accroché, ainsi que les catalogues de l’exposition. Un assistant du galeriste en empocha un et c’est d’après cet unique exemplaire survécu que j’ai tiré – et “repris” – six images : elles viennent probablement de la Police des Moeurs et peuvent être datées, à juger par l’allure et les vêtements des sujets, à la fin des années 60.

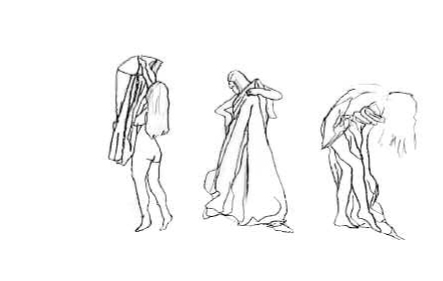

En y intervenant dessus, j’ai voulu reprendre l’idée de défilé, mettant l’une à la suite de l’autre ces représentations qui ont une certaine élégance plastique. Avec des moyens chimiques j’y ai superposé des textes, extraits d’un syllabaire pour les écoles populaires. Il n’y a aucune relation entre les différents éléments de ce travail, si ce n’est celle que j’ai imposé et si ce n’est, peut-être, le fait que ces textes dictent des règles linguistiques.

(02-03-04)

La Buoncostume/Wallflowers , 2009-2010 (05a)

J’ai l’habitude de travailler par séries, pour présenter beaucoup de variantes à la solution d’un problème formel que j’ai posé moi-même.

Dans la série que je montre ici j’ai affronté la question de la pose et de la frontalité, qui concernent toujours ce type d’images (je voudrais pointer ici une différence : si l’identité est une qualité ou, mieux, l’ensemble des qualités qui définissent un individu, l’identification est un processus, c’est à dire l’ensemble des actes qui servent à reconnaître un individu parmi d’autres).

On peut percevoir, dans quelques unes de ces photographies, la grille métrique qui fait d’arrière-plan aux portraits ; cela m’a fait penser aux demoiselles qui, dans les fêtes de village, “font tapisserie”, dans l’attente d’être invitées au bal. En anglais on les appelle Wallflowers, fleurs murales, terme que l’on emploie aussi pour désigner une personne timide.

Je dois signaler que, ici comme dans d’autres de mes séries, l’arrière-plan, le passage de couleur, les incisions à la surface de l’image ont pour fonction de la rendre perméable à d’autres possibilités de lecture.

Mais c’est quoi qui libère la “conscience professionnelle” de l’artiste et l’autorise à manipuler de telle sorte les documents?

C’est le fait que, de toute manière, la relation entre photographie et réalité est compromise et que, si elle ne jouit du statut autonome d’œuvre d’art, une photographie ne pourra jamais restituer son contexte, ne pourra jamais être autre chose qu’une “pièce à conviction”. (05b)

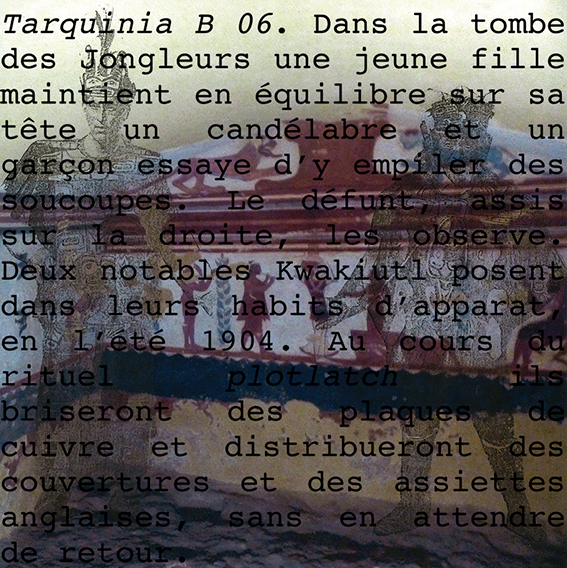

Leçons d’anthropométrie, 2009-2010 (06)

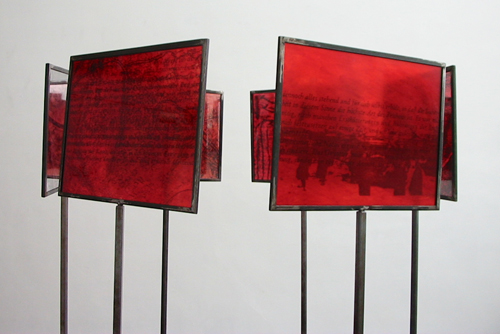

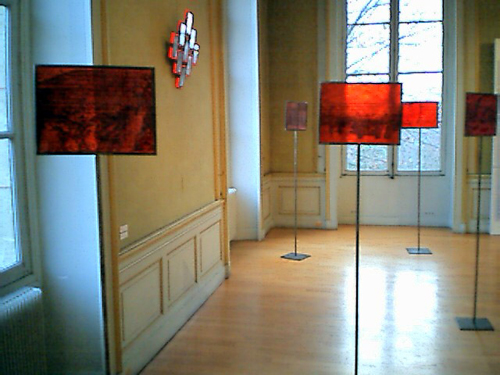

Cette série naît d’une recherche dans les archives départementales du Gard (Sud de France). Chaque personne sans domicile fixe, notamment les nomades et les ambulants, devaient porter sur soi un carnet anthropométrique, rédigé suivant les normes dictées par Alphonse Bertillon, et qui devait être tamponné à chaque entrée et sortie d’une commune. Ce carnet, dont le but évident était celui de contrôler la population gitane, a été en vigueur de 1912 à 1969 : il contenait, outre les données personnelles, les photos de face et de profil du porteur, ainsi que les empreintes de ses dix doigts.

J’ai reproduit six photos de membres d’une même famille (photos prises au début des années 20) sur des verres que j’ai superposés aux articles du règlement des Carnets ; ces articles sont transcrits avec un feutre noir sur des cartons d’emballage découpés, comme ceux qu’utilisent les nomades pour faire la quête.

Il y a aussi des couleurs, du rouge fluo et du blanc, en aplat sur les cartons : ils donnent des formes géométriques qui pourraient faire penser au constructivisme russe ou à la Bauhaus, en tous les cas à une époque qui est celle où les photos étaient prises.

Pour confondre ce processus d’identification, j’ai superposé la photo frontale d’une personne à celle d’un parent, ou bien à la photo de profil de la même personne. (07-08-09)

Phantombilder, 2010 (10a)

Cet exemple de la difficile relation avec la charge de vérité d’une image est le plus paradoxal. Je pense aux Portraits robots de la police allemande (et, peut-être, d’autres polices) que l’on peut trouver facilement sur Internet et sur lesquels j’ai opéré un léger déplacement.

Dans le sens technique ces images sont des photographies, c’est à dire des reproductions photographiques. Et, en même temps, elles ne reproduisent rien. Elles ne sont que de la mémoire reconstituée artificiellement. Ce qu’elles représentent n’existe pas ; pourtant on est en présence d’une image aussi “crédible” qu’une “vraie” photographie. (10b)

Il s’agit de montages photographiques : qu’ils soient numériques ou pas ne change rien aux fins de mon discours. Plusieurs morceaux de réalité ne constituent pas nécessairement une autre réalité. Ils créent, toutefois, une sorte d’icône d’un visage, qui apparaît étrangement lisse à notre regard, et duquel se dégage quelque chose de doublement inquiétant : à l’activité mortifère, de fixatrice du passé, qui est celle de la photographie, s’ajoute une sorte de cadavérisation de l’image. Cela nous vient exactement de l’effet plastique, de masque mortuaire, dont faisait déjà mention Alfred Döblin en introduisant, en 1929, le livre de August Sander Antlitz der Zeit, Le visage du temps (pour être précis, Döblin compare le nivellement imposé par la mort à celui créé par les conventions sociales, mais il est intéressant de voir que, en se penchant sur le travail de Sander, il ait pensé au célèbre masque en cire, très reproduit en ces années-là, de L’inconnue de la Seine. (11-12)

Il faut dire que, si bien que Sander classifie ses portraits par catégories sociales, ces catégories se croisent entre elles et il en résulte des images d’une profonde individualité, comme on le verra par la suite.

Pour revenir aux Phantombilder allemands d’aujourd’hui, ce qui manque à leurs sujets est l’asymétrie qui est le propre de chaque individu, et qui reflète tous les accidents et les irrégularités d’une “vraie” vie : en un mot, son histoire. Il en reste, de ces images, un logo, une icône, qu’aucun ne pourra vraiment reconnaître mais que servira à décrire un individu donné.

Il s’agit effectivement d’images-fantômes. Cet effet est accentué par le noir et blanc, qui fonctionne comme un « filtre », suivant Jean-Christophe Bailly : « puisque avec le filtre du noir et blanc vient toujours dans l’image un glissement plus ou moins erratique vers le fantomal » (4).

Comment ai-je “traitées” ces images documentaires? (13a) En les reproduisant sur verre je les ai rendues transparentes ; leur caractère fantomatique en a été ainsi accentué, par l’effet d’ombre portée. Ensuite je les ai placées dans des simples cadres en bois, pour leur donner la familiarité d’un portrait de famille ; dans le même but je les ai superposées à des échantillons de papiers peints des plus communs. Dans ce sens, j’ai essayé de traduire l’idée d’inquiétante familiarité chez Freud. (13b-14)

Parlant de Freud, je pourrais citer son texte célèbre sur le Wunderblock, le tableau magique. Effectivement ma pratique de travail est plus proche de ce modèle que de celui de la fouille archéologique. Si je travaille strate par strate, ce n’est pas dans le but de libérer et rendre lisible le passé dans ses vies successives ; il s’agit, au contraire, d’ajouter strate sur strate, dans une perte de lisibilité immédiate qui, j’espère, amènera à l’intuition de quelque chose d’autre. Il s’agit d’une archéologie négative.

A suivre, les images d’autres travaux exécutes sur le même principe, celui d’une “reprise” de l’image existante et de sa traduction dans une autre langue générique, une sorte de sabir, la langue franche qui permettait autrefois aux gens de la Méditerranée de se comprendre et de se parler entre eux.

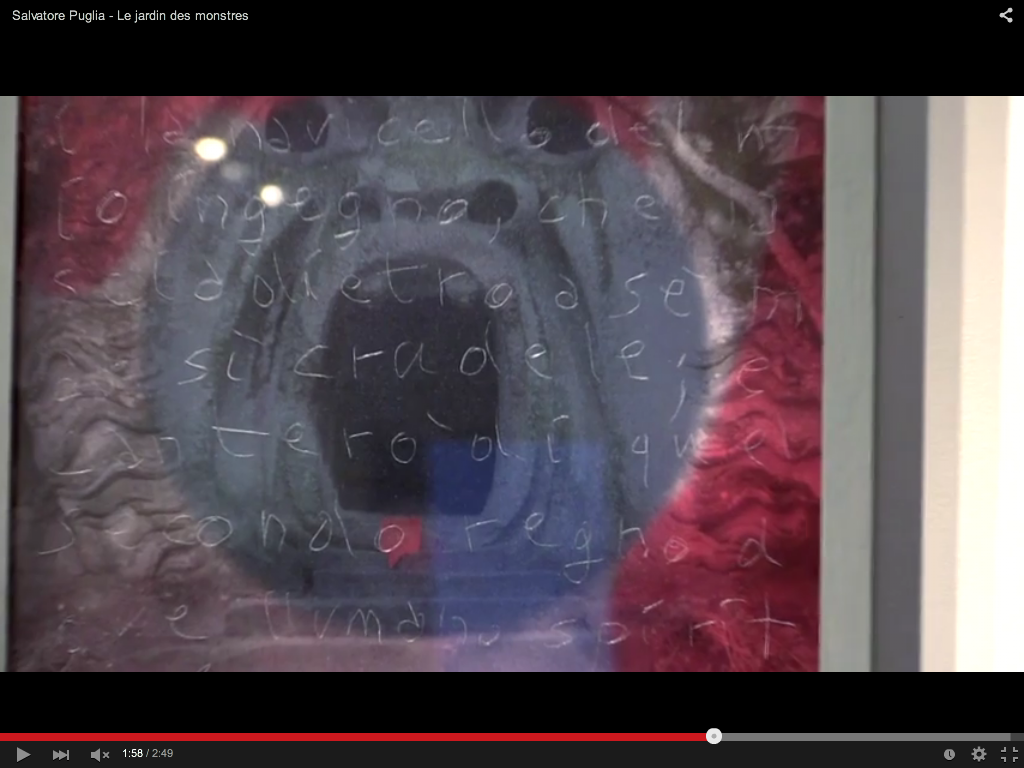

Mirror (dripped) 01 (15)

Teatrino (dripped) 01 y 02 (16-17)

Pontormo L-G suite (18-19)

Les travaux qui précèdent sont à prendre comme une critique de la tentative positiviste de définir, non seulement des “types” humains, mais de cerner les différentes maladies mentales grâce aux différentes caractéristiques d’un visage. J’ai notamment utilisé les illustrations de La nouvelle iconographie de la Salpêtrière, revue publiée à la fin du XIXe siècle à Paris par le professeur Charcot et le photographe Albert Londe.

Je voudrais juste signaler comment, dans mon effort de résister au “remous” mimétique de l’image photographique, je l’ai rendue transparente et perméable à d’autres agents. Par exemple, les traces de rouge sont en même temps un passage du temps et un élément dramatique qui a comme fonction de soustraire la photographie à sa propre saturation : puisque il n’est pas possible ici de lire une image sans que le regard ne doive traverser autre chose aussi.

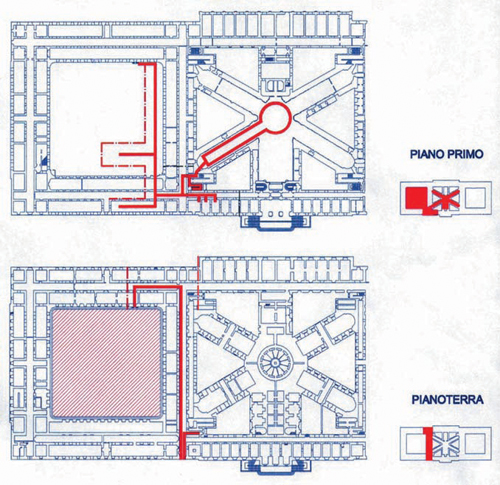

Laralia, Un monument transitoire, 1999 (20)

Les dictionnaires latins nous disent que, chez les Romains, les Lares étaient les esprits des ancêtres, dont les simulacres, faits de bois peint ou de cire moulée, étaient rassemblés et vénérés dans une partie spéciale de la maison, appelée Laralia.

Ces images étaient montrées en procession avant d’être brulées. Pline l’ancien en parle dans la section de son Histoire naturelle consacrée à la peinture (Book, XXXV, 6-7): en critiquant l’art moderne en vogue en son temps, il souligne la valeur morale de ces portraits, qui servaient non seulement à commémorer les morts, mais aussi à accompagner les vivants.

Au cours d’un séjour en Norvège, il y a quinze ans, j’ai choisi, un peu au hasard, dix images parmi les nombreuses photos de famille recueillies, à l’appel de la commune de Dale, dans les archives de la Fjaler Folkbibliotek. (21a)

Ces images ont subi un processus de transformation : elles ont été d’abord déformées, pour esquisser leur anamorphose ; ensuite agrandies à une taille plus ou moins naturelle ; finalement, reproduites dans des étroites planches de bois. Les silhouettes ainsi obtenues ont été découpées, peintes en noir et brulé, en une brève et parodique cérémonie, sur le sommet de la colline de Dalsåsen. (21b-21c)

D’autre part les « négatifs » des silhouettes, les planches de pin de trois mètres (il faut dire que, si j’avais choisi le pin comme matière première, c’est que dans la région y en avait une production industrielle) ont été dressées sur le plateau de Øvstestølen, dans les hauteurs de Dale. Peintes en rouge à l’oxyde de fer, ces stèles ont le dos tourné à l’ouest, de manière que, à la fin du jour, à la mi-août, leur ombre touche sa photographie originale, placée sous une pierre. (22-23-24-25)

Il s’agit d’un monument mobile (ce qui est évidemment une contradiction en soi, le monument étant la statue d’un lieu). Durant la journée, à la lumière du soleil, les ombres au sol changent de forme, se chevauchent et, par moments, retrouvent l’apparence de l’image originale.

La saisie instantanée de l’image photographique documente un état « unique » d’un sujet et sert à sa reconnaissance par les proches, les descendants et la mémoire collective. Dans l’installation Laralia le sujet est soumis à des reproductions multiples, qui le distancient progressivement de son point de départ.

L’étape finale de ce processus – la gravure sur bois – se place à l’opposé de la prise de vue photographique, en termes de temps et d’énergie nécessaires à son exécution : la lenteur même peut être considérée comme une manière moins tyrannique et plus « solidaire » d’enregistrer l’image.

Il faut dire enfin que ces stèles en bois local, soustraites par l’action de la nature et du temps à leur fonction commémorative, d’histoire locale, devraient être à l’heure actuelle retournées à leur forêt originaire. (26-27-28)

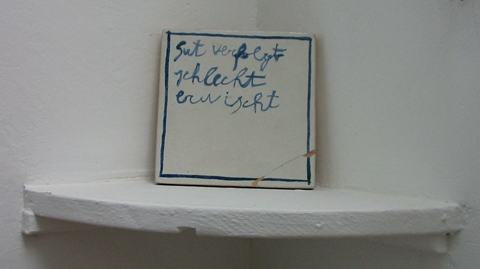

Le souci du père de famille, 2000-2011 (29)

Le titre de cette série vient, comme vous l’avez deviné, du récit de Kafka Die Sorge des Hausvaters, où le personnage est une changeante créature dépourvue d’une véritable forme, faite de rebuts et de poussière, demeurant dans les recoins les plus obscurs de la maison. Il se peut que j’identifie inconsciemment Odradek avec la bête qui vit chez nous, la bête de l’identification et du jugement, la même qui, de nos jours, s’exprime dans la région de France où j’habite avec le slogan : “ici on est chez nous!”. (30)

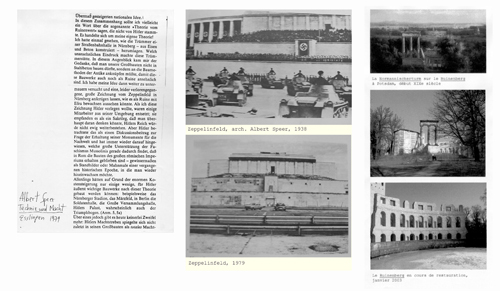

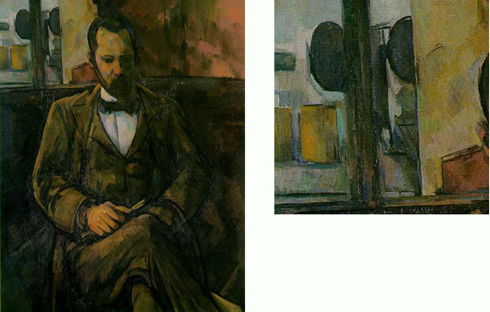

Je reviens à August Sander : autour de 1936 il lui fut interdit de publier ses portraits, aussi bien à cause de leur esthétique trop « âge des Lumières » que de l’engagement de son fils Erich dans le Parti Socialiste des Travailleurs (SAPD) (2). Après l’arrestation de son fils et la saisie de son livre, il se consacra à la réalisation de somptueuses mais anodines vues panoramiques de la région rhénane. Il fit aussi d’étranges montages de parties de visages appartenant à d’individus différents. Les deux panneaux qui nous restent portent le titre : Etudes: Genre humain (3). (31) A la différence des ses travaux précédents, le sujet ici n’est pas identifié, même pas avec la mention d’une profession. Je pense que ces « dissections » montrent un renoncement au principe d’identification, et qu’elles rappellent ce principe de « deuxième mort » que j’ai mentionné à propos du texte de Döblin.

Je voudrais encore rappeler comme, dans les portraits de Sander, le visage est seulement l’un des signes enregistrés : l’attitude dans la pose, les vêtements, l’arrière-plan semblent avoir une égale importance, comme dans ce portrait photographique, daté 1938 et titré National-Socialiste, Chef du Département Culture (copyright Die Photographische Sammlung, August Sander Archiv, Cologne). (32)

Vous savez surement que, vers la fin des années 30, Sander fît clandestinement de nombreux portraits, auxquels il donna le titre Victime de persécution (33), et prit aussi des photographies de prisonniers politiques, parmi lesquels son propre fils aîné. Celle-ci fut prise en 1943 (34) et celle-ci en 1944 (35). Erich Sander, qui était aussi photographe, était mort dans la maison d’arrêt de Siegburg six mois avant la date de sa relâche.

Mais pourquoi ai-je mis côte à côte, pour ce travail, les images de Sander avec d’autres qui viennent plutôt du coté « bestial » de l’histoire de la photographie ? (36)

Dans les mêmes années où Sander complétait son atlas Antilitzt der Zeit, de nombreux scientifiques étaient en train de réaliser des corps photographiques monumentaux, éclairés par les mythes de l’archétypique, de l’entièreté, de la pureté. Le professeur Montandon quittait la France pour aller, dans l’île d’Hokkaido au Nord du Japon, étudier une minorité caucasique : son La civilisation Aïnou fut publié en 1937. (37-38)

Cet homme de science, une fois rentré dans le Paris occupé par les nazis, publia en 1940 une utile brochure de divulgation : Comment reconnaître et expliquer le Juif?. Puis, à l’automne 1941, il monta l’exposition « grand public » Le Juif et la France (5). (39)

De l’autre coté des Alpes, le professeur Genna, directeur de l’Institut d’anthropologie de l’université de Rome, alla en Palestine, où vivait celle que l’on considérait la seule communauté Sémite qui ne se serait pas mélangée à d’autres depuis les temps bibliques : les Samaritains. En même temps que pratiquer les usuelles mensurations du corps, il prit en photo les visages (de face, de profil et de trois-quarts) de tous les trois cents habitants du village qu’il étudiait (40-41). En 1938, l’un de 180 scientifiques, signa le Manifesto per la Razza qui ouvrit la voie à la législation antisémite italienne.

Je ne connais pas le mythe particulier qui guida les scientifiques suédois de l’université de Uppsala dans leur quête d’une identité Nordique, Baltique ou Laponne, mais en 1936 le très germanophile chef de l’Institut pour la biologie raciale, Herman Lundborg, fut heureusement remplacé (il faut dire toutefois que ce même institut fut, ayant changé de nom, le protagoniste d’un programme de stérilisation forcé qui ne prit fin qu’en 1975). (42)

C’est peut-être en contradiction avec la lourdeur de ce sujet, que j’ai choisi de reproduire tous ces documents, bien étirés comme des ombres du soir, sur un support léger comme l’est la soie, qui se soulève à la moindre brize. J’en ai fait une série d’étendards à montrer en plein air, si possible à la lumière artificielle. Je souhaite que cette installation fragile rappelle l’immanence du passé et notre responsabilité face à celui-ci : hic est historia.

(43-44-45)

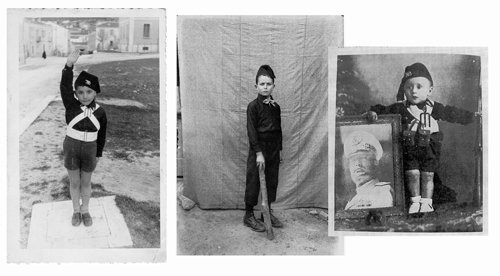

Mémoire de l’immigration, 2013 (46)

En mai 2012, à la suite des élections présidentielles qui virent une forte poussé des positions racistes, notamment dans le sud de la France, des enseignants d’un collège de Camargue firent appel aux services scolaires de leur Département pour qu’un artiste intervienne dans leur établissement. L’intitulé de ce projet d’artiste en résidence était : La mémoire de l’immigration.

Une fois installé mon atelier dans une salle vide et commencé à y inviter les élèves, j’ai appris que peut-être un sur cinq n’avait pas d’origine, d’une manière ou de l’autre, étrangère. Je les ai invité à se procurer, dans leur famille ou dans leur voisinage, des photographies de personnes issues de l’immigration ; l’élève était libre de se procurer une photo d’archive ou de prendre lui même une photo.

Chacun d’entre eux, ensuite, a eu un cadre d’un même format, à l’intérieur duquel placer l’image sur laquelle il avait travaillé de manière libre. (47a)

Avec les images qui m’ont été apportées j’ai, de mon coté, conçu une simple installation faite de photocopies agrandies. Dans l’atelier transformé en studio de photographe, j’avais fait un portrait de chaque élève lui faisant arborer devant le visage un masque blanc, et j’ai collé ce portrait à une des photos qu’ils m’avaient donné. (47b-49)

Montées dans le hall du collège, ces doubles images changeaient suivant le point de vue : de l’extérieur on ne voyait que l’image ancienne ; de l’intérieur, où pénétrait une forte lumière du dehors, on voyait les deux images superposées ; parfois le portrait d’un ancêtre ou d’un inconnu pouvait se confondre avec celui, découpé, du jeune. (50-55)

Mon but était aisément compréhensible : faire de manière que, à un moment ou un autre, ce jeune puisse se dire « je pourrais être l’autre »… (56)

Les justes du Gard, 2014 (57)

Je ne m’étais jamais penché directement sur la question des Justes parmi les Nations, qui me paraît intéressante au plus haut degré. Elle pose, en effet, à travers une simple interrogation (« qu’aurions-nous fait, si l’on avait été à leur place? »), la question du choix subjectif et non seulement celle de la relation entre victime et bourreau ; la plupart de ces personnes sans doute répondraient, si jamais on les interrogeait, qu’ils « n’avaient pas eu d’autre choix », posant ainsi la question d’une « banalité du bien » qui défie toute considération quant au risque personnel, à l’idéologie, à la position sociale.

Pour réaliser, à la demande d’un professeur d’histoire, ce projet, je n’ai pas vu d’autre méthode que celle de transformer cette évidence en emblème, en symbole. (58a)

Dans le département du Gard on a recensé une cinquantaine d’habitants ayant caché ou protégé des Juifs poursuivis par la police de Vichy et les allemands, entre 1940 et 1944. Après des recherches d’archive on a choisi dix visages de Justes, qui ont été peints sur un support transparent et résistant, les lainières en PVC des entrepôts frigorifiques. On a employé une technique proche du pochoir ; il en résulte que, finalement, ces portraits de « héros mineurs » ne sont pas sans rappeler les images stylisées du héro contemporain, le Che Guevara photographié par Alberto Korda que l’on peut voir un peu partout, sur les avant-bras des footballeurs ou sur les t-shirts des adolescents. (58b-62)

Ces dix bannières, fixées à des barres métalliques, ont été placées tout autour du collège Révolution de Nîmes, sur les grilles, de manière régulière. Elles donnent, par la quantité et l’alignement, un paradoxal aspect festif au bâtiment. Des textes écrits en rouge, au Posca, demandent qu’on les déchiffre, sans pour autant donner d’explications. Quelques explications on les trouvera de l’autre coté de l’enceinte, où ont été collés les photocopies des documents originels, ainsi que les textes qui racontent leurs histoire. Comme dans mes travaux précédents, ces « monuments personnels » sont exposés à l’action du climat et du temps et sont destinés à n’être qu’une image « pour mémoire », la dernière d’une conférence donné à Strasbourg en l’année 2015. (63-64-65)

Notes :

1) Peter Szondi, Postface à Walter Benjamin, Städtbilder, Francfort 1963 (Immagini di città, Torino 1980, p. 110) : en commentant un épisode de « Mer du Nord » : « Les mouettes perdent leur nom, ne sont plus désormais qu’elles mêmes, mais justement à cause de ça elles sont plus proches de l’homme que s’il en possédait le nom ».

2) Voir le catalogue de l’exposition : August Sanders unbeugsamer Sohn. Erich Sander als Häftling und Gefängnisfotograf im Zuchthaus Siegburg 1935-1944, 23. Oktober 2015 bis 31. Januar 2016 im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln.

3) Voir B. Cestelli Guidi et F. Del Prete, “Mnemosyne o la collezione astratta”, in Leaving Pictures/Via dalle immagini, Salerno 1999, pp. 16-28.

4) J. C. Bailly, L’instant et son ombre, Paris 2008, p. 93.

5) Sur le rôle de Montandon et les luttes entre les différents courants de l’anthropologie française, voir Alice L. Conklin, Exposer l’humanité. Race, ethnologie et empire en France 1850-1950, Paris 2015.