Les touristes et les voyageurs qui auraient flâné dans Berlin, après la chute du mur (novembre 1989) auraient pu tomber sur un gigantesque marché aux puces, dans le quartier de Potsdamerplatz devenu un immense terrain vague après les bombardements de la deuxième guerre mondiale. On aurait dit que tous les habitants de l’Allemagne de l’Est s’y retrouvaient pour brader leurs quelques biens et surtout leur propre histoire. On pouvait acheter pour presque rien des enseignes soviétiques, des vieilles machines à coudre et des vieux vélos, mais surtout beaucoup de documents en papier et de photos de famille. C’est là que le cours de mon travail artistique a changé : j’ai commencé à travailler directement sur les images et les documents trouvés.

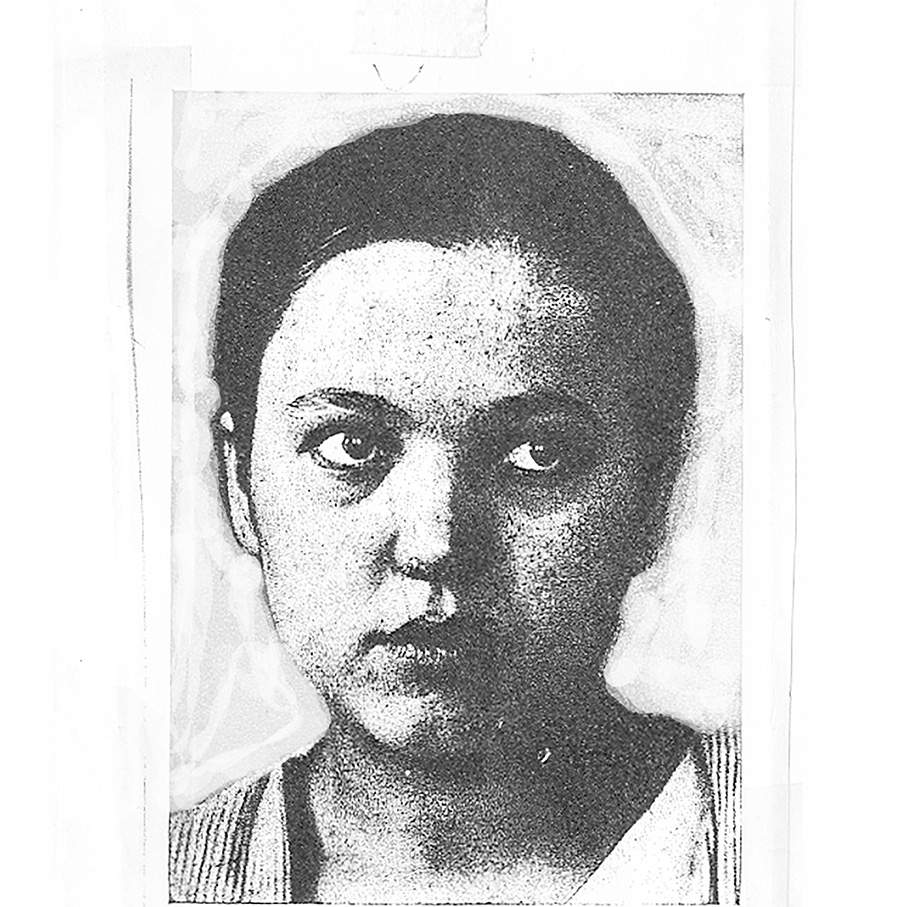

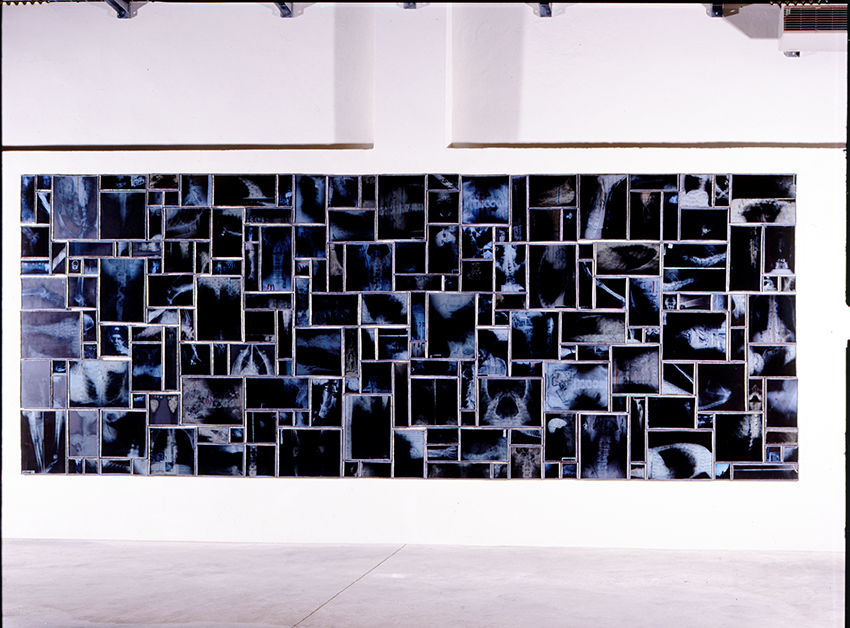

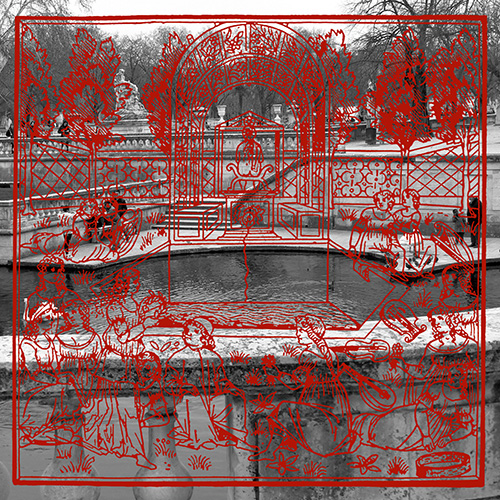

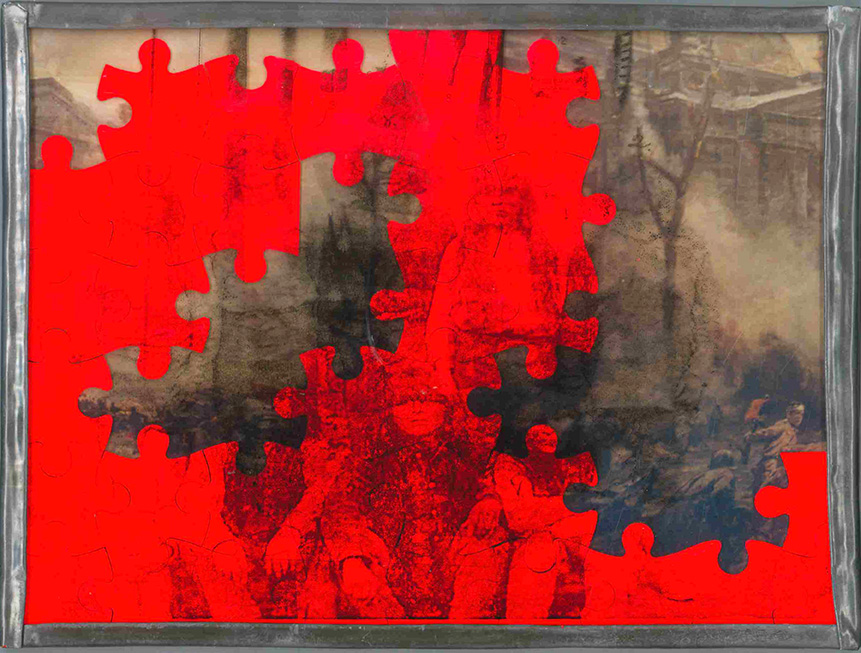

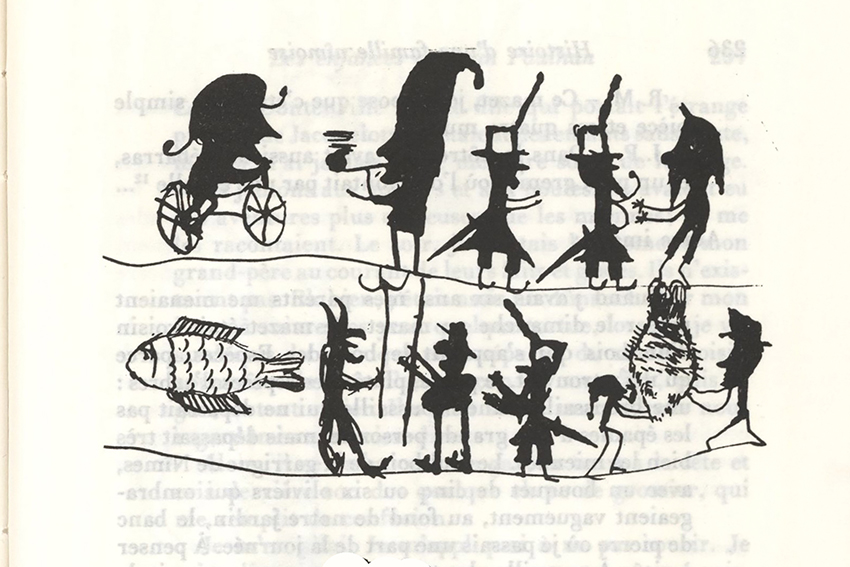

Illustration 1, Über die Schädelnerven, 1993, détail

.

(1990-1993, Aschenglorie, Vanitas, Über die Schädelnerven)

Ma première grande installation, Aschenglorie, est composée de pièces rassemblées sur la Potsdamerplatz, tandis que les suivantes (Über die Schädelnerven, Vanitas) utilisaient plus intentionnellement des images d’archives de psychiatres ou, tout simplement, de médecins. J’ai utilisé des plaques de rayons X au cours de ces années. La radiographie était pour moi à la fois une forme d’écriture du corps et un écran négatif translucide à travers lequel deviner et éventuellement déchiffrer l’image.

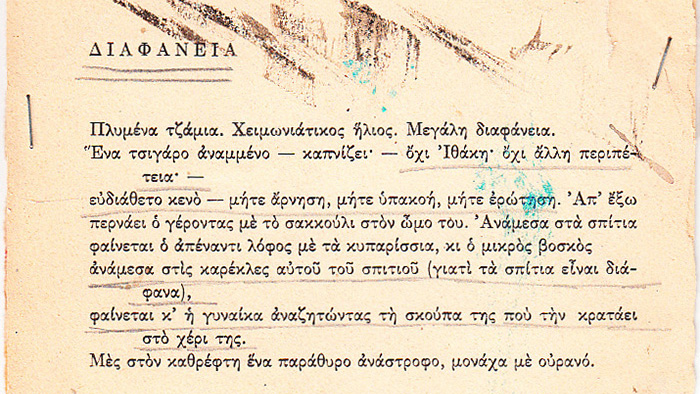

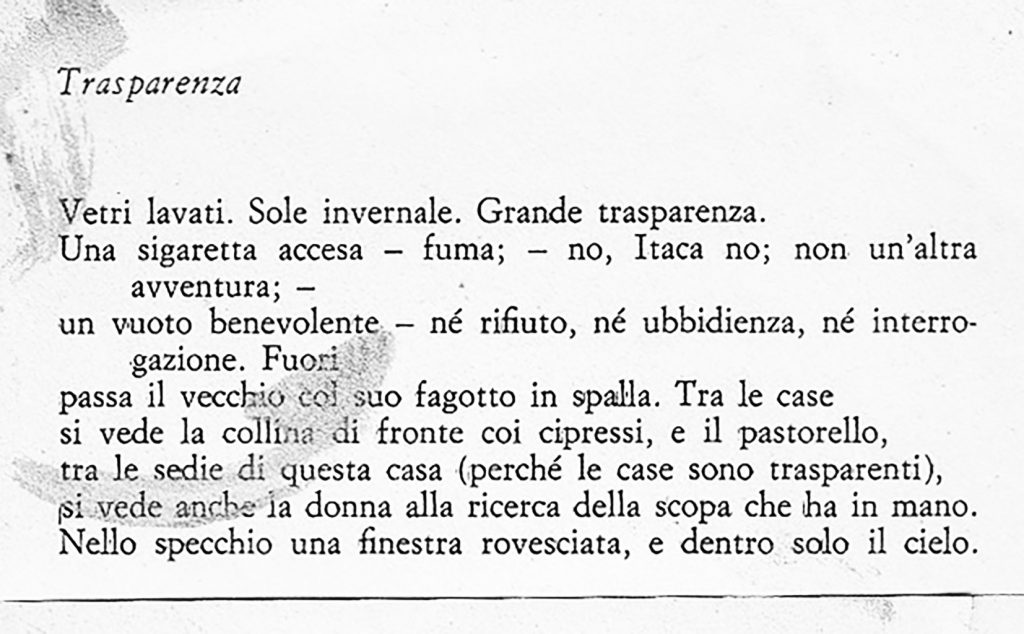

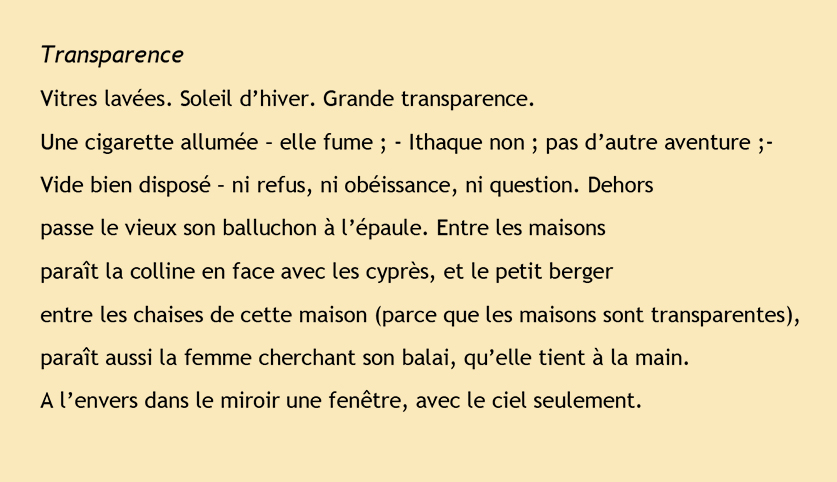

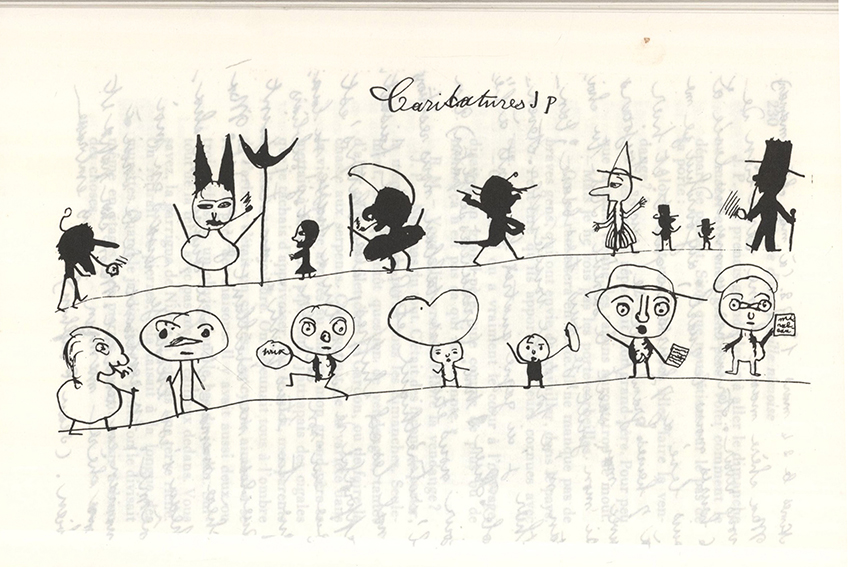

À cette époque, la question de la traduction entre texte et image m’intéressait beaucoup. J’ai toujours été marqué par de petites phrases, des citations découvertes au fil des lectures. Une nouvelle de l’écrivain romantique Adelbert von Chamisso, m’a suivi pendant de nombreuses années: l’histoire de Peter Schlemihl, qui vend son ombre au diable en échange de tout ce qu’il peut désirer, mais ne peut finalement pas exister sans cette chose immatérielle. Et aussi une note de Sören Kierkegaard sur une «mélancolie réflexive » : “C’est ce chagrin réfléchi que j’ai l’intention d’évoquer et, autant que possible, d’illustrer par quelques exemples. Je les appelle des tracés d’ombres, pour rappeler par ce nom que je les emprunte au coté sombre de la vie et parce que, comme des tracés d’ombres, ils ne sont pas spontanément visibles”.

.

(1999, Laralia)

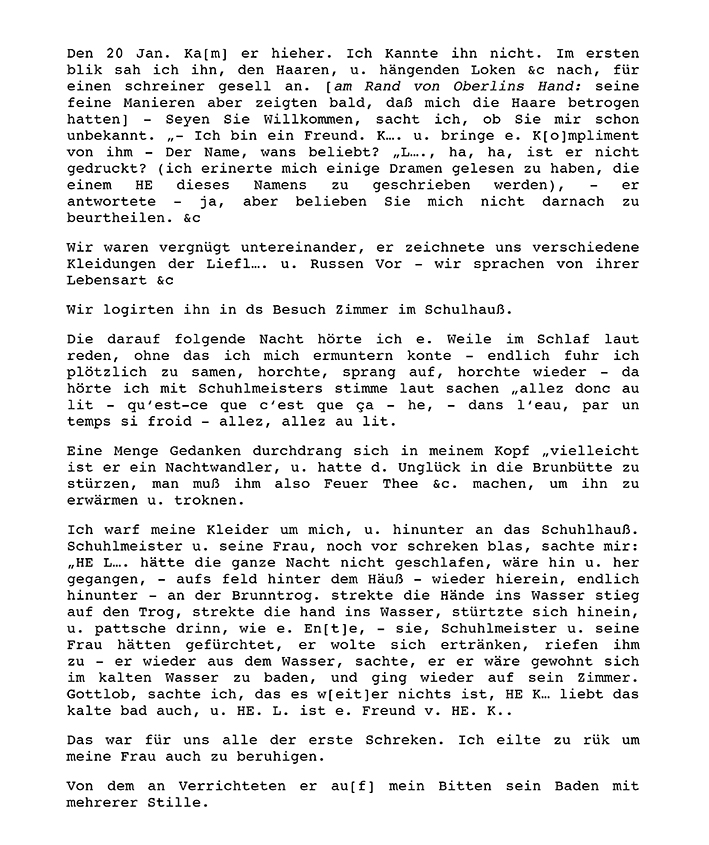

Les dictionnaires latins nous disent que, chez les Romains, les Lares étaient les esprits des ancêtres, dont les simulacres, faits de bois peint ou de cire moulée, étaient rassemblés et vénérés dans une partie spéciale de la maison, appelée Laralia.

Ces images étaient montrées en procession avant d’être brûlées. Pline l’ancien en parle dans la section de son Histoire naturelle consacrée à la peinture (Book, XXXV, 6-7): en critiquant l’art moderne en vogue en son temps, il souligne la valeur morale de ces portraits, qui servaient non seulement à commémorer les morts, mais aussi à accompagner les vivants.

Au cours d’un séjour en Norvège, il y a vingt ans, j’ai choisi, un peu au hasard, dix images parmi les nombreuses photos de famille recueillies, à l’appel de la commune de Dale, dans les archives de la Fjaler Folkbibliotek.

Je leur ai fait subir un processus de transformation : elles ont été d’abord déformées, pour esquisser leur anamorphose ; ensuite agrandies à une taille plus ou moins naturelle ; finalement, reproduites dans des étroites planches de bois. Les silhouettes ainsi obtenues ont été découpées, peintes en noir et brûlées, en une brève et parodique cérémonie, sur le sommet de la colline de Dalsåsen.

Par ailleurs, les « négatifs » des silhouettes, les planches de pin de trois mètres ont été dressés sur le plateau de Øvstestølen, dans les hauteurs de Dale. Peintes en rouge à l’oxyde de fer, ces stèles ont le dos tourné à l’ouest, de manière à ce que, à un moment donné, à la fin du jour, leur ombre touche sa photographie originale, placée sous une pierre.

Il s’agit d’un monument mobile (ce qui est évidemment une contradiction en soi, le monument étant la statue d’un lieu). Durant la journée, à la lumière du soleil, les ombres au sol changent de forme, se chevauchent et, par moments, retrouvent l’apparence de l’image originale.

La saisie instantanée de l’image photographique documente un état « unique » d’un sujet et sert à sa reconnaissance par les proches, les descendants et la mémoire collective. Dans l’installation Laralia le sujet est soumis à des reproductions multiples, qui le distancient progressivement de son point de départ.

L’étape finale de ce processus – la gravure sur bois – se place à l’opposé de la prise de vue photographique, en termes de temps et d’énergie nécessaires à son exécution : la lenteur même peut être considérée comme une manière moins tyrannique et plus « solidaire » d’enregistrer l’image.

Il faut dire enfin que ces stèles en bois local, soustraites par l’action de la nature et du temps à leur fonction commémorative, devraient à l’heure actuelle former le sous-bois de leur forêt originaire.

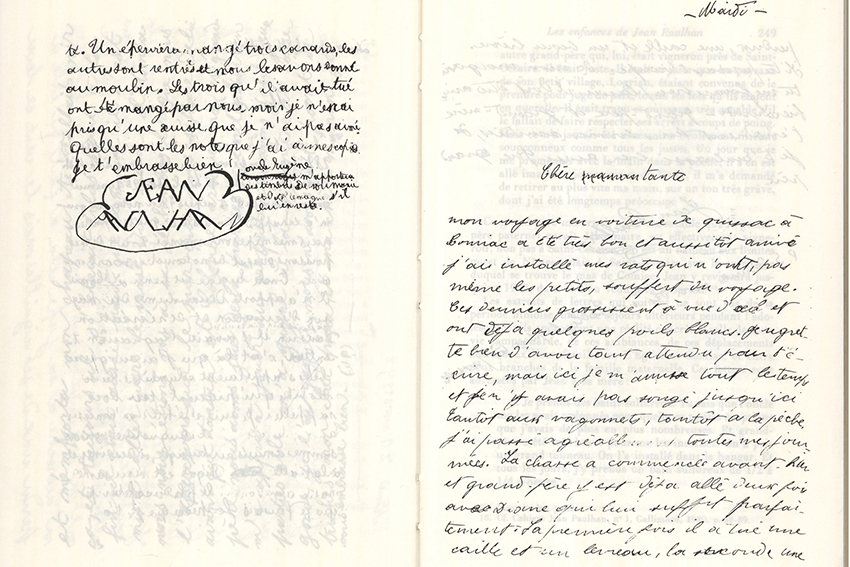

Illustration 2, Laralia, installation, 1999

Illustration 3, Laralia, atelier, 1999

.

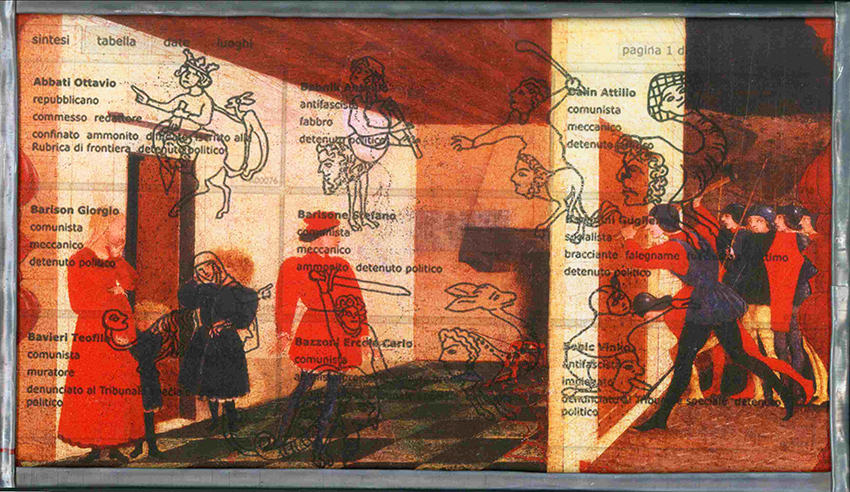

(1999-2002, La nouvelle iconographie)

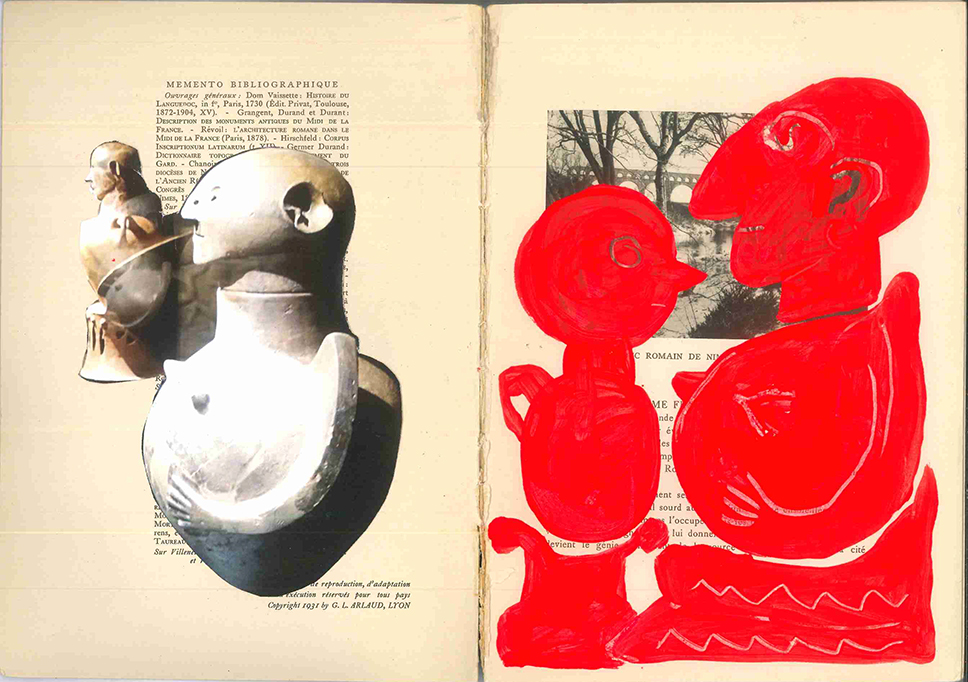

En 2002, au cours de flâneries sans but à travers l’Europe, j’eu l’idée de reprendre un travail vieux de dix ans, quand j’allais dans les bibliothèques parisiennes à la recherche de sujets de l’imagerie positiviste. Je m’intéressais, en effet, en ce début des années ’90, à l’iconographie médicale et anthropologique de la fin du XIXème siècle; je suivais les traces de l’obsession scientiste qui visait à définir des «types», qu’ils soient raciaux, sociaux, psychiatriques ou criminels.

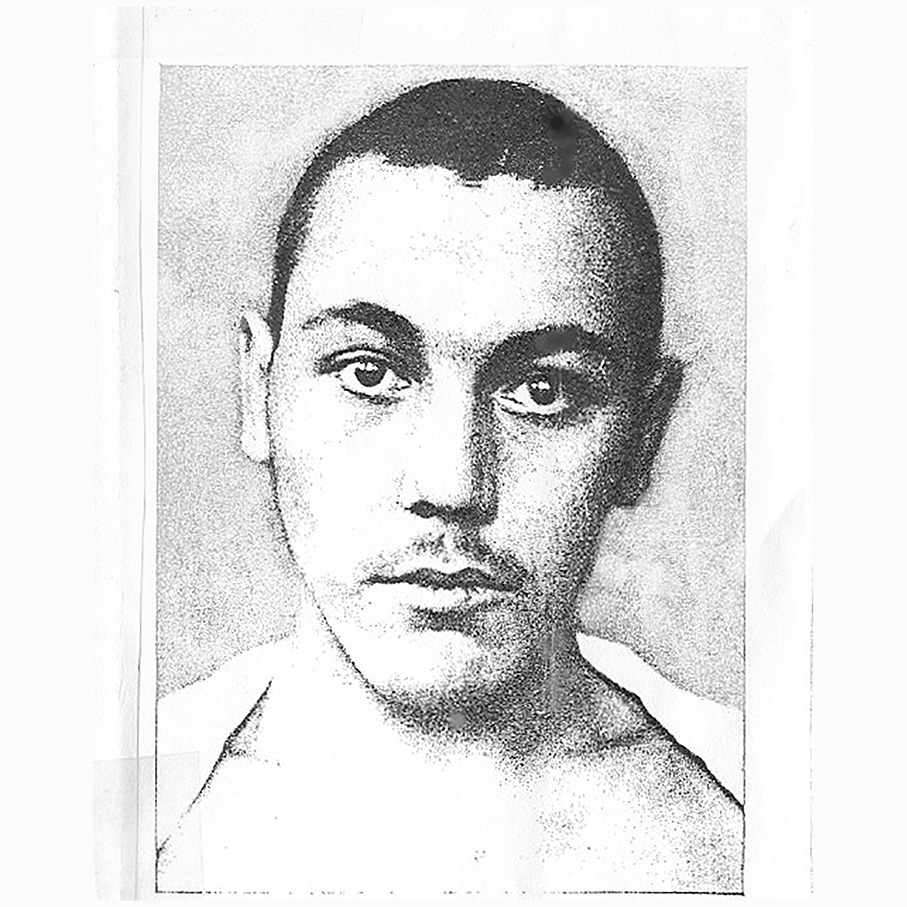

En travaillant sur les collections photographiques de l’époque, je m’étais borné à utiliser les images des aliénés telles qu’elles avaient été présentées par leurs médecins, c’est à dire, anonymes et hors contexte. En les soumettant à une transformation, je me proposais de re-présenter une individualité que la prise photographique leur avait soustraite. Je travaillais, dix ans auparavant, par abandons successifs de l’original, par reproductions répétées afin de conduire à l’icône, au «monogramme» du sujet en question: partant de la photographie, je passais par la photocopie, brouillais l’image sous des couches d’écriture différentes, la multipliais par des projections, et la mettais en mouvement par le biais de cadres mobiles, qu’on pouvait toucher ad libitum. Ce fut la série Über die Schädelnerven (1993).

Je n’avais pas considéré alors la possibilité de sauver ces figures-là de leur anonymat; je pensais qu’à travers leur perte d’identité même je parviendrai à les toucher. Je pensais aussi qu’en traversant et en transperçant leur image, je pourrais restituer leur face sacrifiée. Ne pas respecter les versions données par les interprètes (les fondateurs de la neurologie, les inventeurs de l’identification judiciaire), était une tâche qui me rapprochait des méthodes – par moi-même abandonnées – des historiens, que je voyais presque toujours enfermés dans de rassurantes entreprises de «reconstruction». Aux soucis d’objectivité et de démonstration j’opposais une pratique performative que l’historiographie peut rarement se permettre.

Dix ans après, je me disais qu’accepter le caractère anonyme de mes sujets c’était ne pas assumer ma propre responsabilité d’individu qui fait face à d’autres individus. Je décidais de partir à la recherche de ces personnes réduites à des « types ». Non seulement elles avaient étés privées de leur propre figure pour devenir amas de signes servant à définir des ensembles, des « groupes » de cas, mais elles étaient doublement aliénées : elles n’avaient été sauvées de l’oubli que pour revenir à nous en tant que sujets d’un certain regard posé sur elles.

Pour une raison quelconque, de format ou de circonstance, six photographies étaient restées en marge de celles que j’avais recueillies dans mes recherches iconographiques du début des années 1990. Je les avais retrouvées en défaisant mes cartons, l’été 1999, à l’arrivée à Dalsåsen en Norvège.

Après pas moins de trois semaines d’inactivité et de désorientation, un jour, feuilletant paresseusement mes papiers, j’eus l’idée de reproduire ces photographies sur bois et d’en faire des xylographies. Ne m’étais-je pas toujours intéressé aux formes de divulgation des images, dans leur rapport avec l’art populaire d’un côté et avec le kitsch de l’autre? La gravure sur bois n‘était-elle pas la première forme de reproduction mécanique de l’image? N’étais-je pas entouré de bois de toutes sortes, à perte de vue implacablement? Ne devais-je, enfin, faire avec ce que j’avais sous la main et sous les yeux? Et cette énième, première, technique artistique – juste un bout de fer appliqué sur un bout de bois – ne pourrait-elle pas permettre d’extraire le «monogramme» de l’image que j’avais vainement recherché en la torturant avec des transparences, des projections et des radiographies?

Je remis la main sur ces anonymes «administrés» de la division des maladies mentales de la Salpetrière. Reprendre le portrait photographié, l’agrandir à la photocopieuse, transférer l’image sur la plaque de bois de peuplier avec du trichloréthylène, graver la plaque, encrer, poser la feuille de papier japonais, presser et frotter.

De retour à Paris, je suis retourné dans tous les lieux où j’avais cherché et trouvé des images de signalisation et d’identification : le fond Charcot à la Salpetrière, la bibliothèque de l’Ecole de médecine, les Archives historiques de l’Assistance publique, la photothèque de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Mais, malgré toutes mes recherches, je n’ai pas retrouvé les clichés originaux de ces portraits. Ces sujets resteront anonymes à jamais.

.

(2003, Le souci du père de famille)

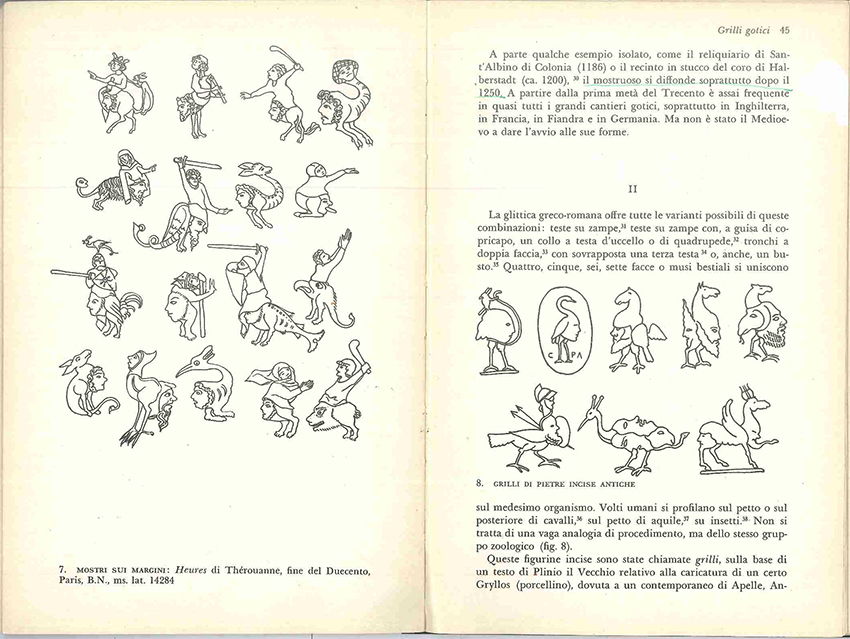

Le titre de cette série vient, comme vous l’avez deviné, du récit de Kafka Die Sorge des Hausvaters, où le personnage est une créature changeante et mobile, faite de rebuts et de poussière, un ensemble « dépourvu de signification » demeurant dans les recoins les plus obscurs de la maison. Il se peut que j’identifie inconsciemment Odradek avec la bête qui vit chez nous, la bête de l’identification et du jugement, la même qui, de nos jours, s’exprime avec des slogans comme : “ici on est chez nous!”.

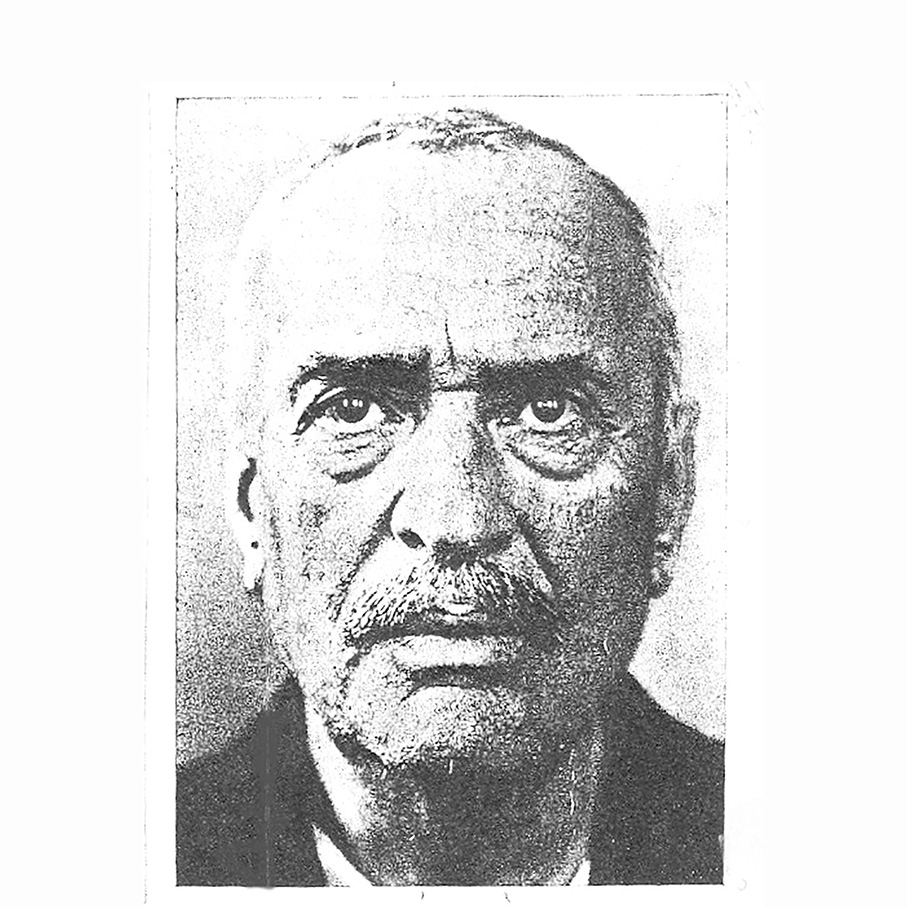

Les sources de ce travail, opposées, sont choisies seulement pour leur concomitance chronologique : d’un coté les portraits « d’hommes du siècle » de August Sander. De l’autre coté, les clichés anthropométriques de l’université d’Uppsala en Suède, de Georges Montandon en France, de Giuseppe Genna en Italie, tous datant des années 30.

Vous savez surement que, vers la fin des années 30, Sander fît clandestinement de nombreux portraits, auxquels il donna le titre Victime de persécution, et prit aussi des photographies de prisonniers politiques, parmi lesquels son propre fils aîné. J’ai repris, entre autres, quelques uns de ces clichés.

Mais pourquoi ai-je mis côte à côte, pour ce travail, les images de Sander avec d’autres qui viennent plutôt du côté « bestial » de l’histoire de la photographie ?

Dans ces mêmes années où Sander complétait son atlas Antilitzt der Zeit, véritable « anatomie sociale » de son temps, de nombreux scientifiques réalisaient des corpus photographiques monumentaux, fondés sur les archétypes et les mythes de l’intégrité et de la pureté. C’est l’époque où le professeur Montandon quittait la France pour aller, sur l’île d’Hokkaido au Nord du Japon, étudier une minorité caucasienne avant de publier La civilisation Aïnou en 1937.

Cet homme de science, une fois rentré dans le Paris occupé par les nazis, fit paraître en 1940 une utile brochure de divulgation : Comment reconnaître et expliquer le Juif ? Puis, à l’automne 1941, il monta l’exposition « grand public » Le Juif et la France.

De l’autre coté des Alpes, le professeur Genna, directeur de l’Institut d’anthropologie de l’université de Rome, se rendit en Palestine, où vivait celle que l’on considérait comme la seule communauté Sémite qui ne se serait pas mélangée à d’autres depuis les temps bibliques : les Samaritains. Outre les usuelles mensurations du corps, il prit en photo les visages (de face, de profil et de trois-quarts) des trois cents habitants du village qu’il étudiait. En 1938, avec 180 scientifiques, il signa le Manifesto per la Razza qui ouvrit la voie à la législation antisémite italienne.

Je ne connais pas le mythe particulier qui guida les scientifiques suédois de l’université de Uppsala dans leur quête d’une identité Nordique, Baltique ou Laponne, mais en 1936 le très germanophile chef de l’Institut pour la biologie raciale, Herman Lundborg, fut remplacé (il était allé peut-être trop loin dans sa vision de l’anthropologie physique).

C’est peut-être en contradiction avec la lourdeur de ce sujet, que j’ai choisi de reproduire tous ces documents, bien étirés comme des ombres du soir, sur un support léger comme l’est la soie, qui se soulève à la moindre brise. J’en ai fait une série d’étendards à montrer en plein air, si possible à la lumière artificielle. Je souhaite que cette installation fragile rappelle l’immanence du passé et notre responsabilité face à celui-ci : hic est historia.

.

(2009, Identifications)

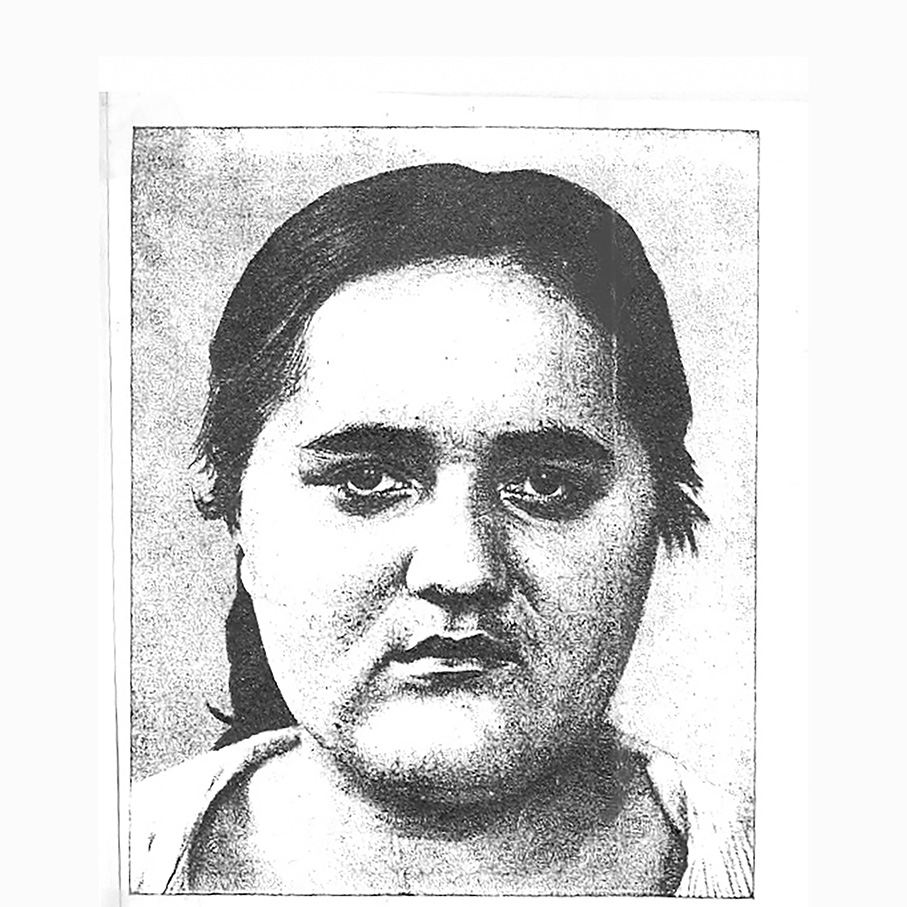

En janvier 2008 un éboueur qui travaillait à proximité du commissariat central de Police, à Rome, trouva deux gros sacs poubelle pleins de photographies : ils contenaient huit-mille images (d’identification, de filature, de pièces à conviction) qui, n’étant plus utiles aux fins des enquêtes en cours, avaient été jetées pour faire de la place, alors qu’elles auraient du être déposées aux archives nationales.

Les images retrouvées furent achetées par une librairie-galerie antiquaire, Il Museo del Louvre, qui en prépara une exposition et communiqua l’information aux journaux. Mais le jour même de l’inauguration les Carabinieri, mandatés par la Surintendance au patrimoine culturel et accompagnés de deux archivistes, vinrent à la galerie saisir tout le matériel accroché, ainsi que les catalogues de l’exposition. Un assistant du galeriste en empocha un et c’est d’après cet unique exemplaire sauvé que j’ai tiré – et “repris” – six images : elles viennent probablement de la Police des Moeurs et peuvent dater, à en juger par l’allure et les vêtements des sujets, de la fin des années 60.

En intervenant sur ces images, j’ai voulu reprendre l’idée de défilé, mettant l’une à la suite de l’autre ces représentations qui ont une certaine élégance plastique. Avec des moyens chimiques j’y ai superposé des textes, extraits d’un syllabaire pour les écoles populaires. Il n’y a aucune relation entre les différents éléments de ce travail, si ce n’est celle que j’ai imposé et si ce n’est, peut-être, le fait que ces textes dictent des règles linguistiques.

.

(2009, La Buoncostume suite et La Buoncostume/Wallflowers)

J’ai l’habitude de travailler par séries, pour présenter beaucoup de variantes à la solution d’un problème formel que j’ai posé moi-même.

Dans la série La Buoncostume j’ai affronté la question de la pose et de la frontalité, qui concernent toujours ce type d’images (je voudrais pointer ici une différence : si l’identité est une qualité ou, mieux, l’ensemble des qualités et des relations qui définissent un individu, l’identification est un processus, c’est à dire l’ensemble des actes qui servent à reconnaître un individu parmi d’autres).

On peut percevoir, dans quelques unes de ces photographies, la grille métrique servant d’arrière-plan aux portraits ; cela m’a fait penser aux demoiselles qui, dans les fêtes de village, “font tapisserie”, dans l’attente d’être invitées à danser. En anglais on les appelle Wallflowers, fleurs murales, terme que l’on emploie aussi pour désigner une personne timide.

Dans cette série, comme dans d’autres, l’arrière-plan, le passage de couleur, les incisions à la surface de l’image ont pour fonction de la rendre perméable à d’autres possibilités de lecture.

.

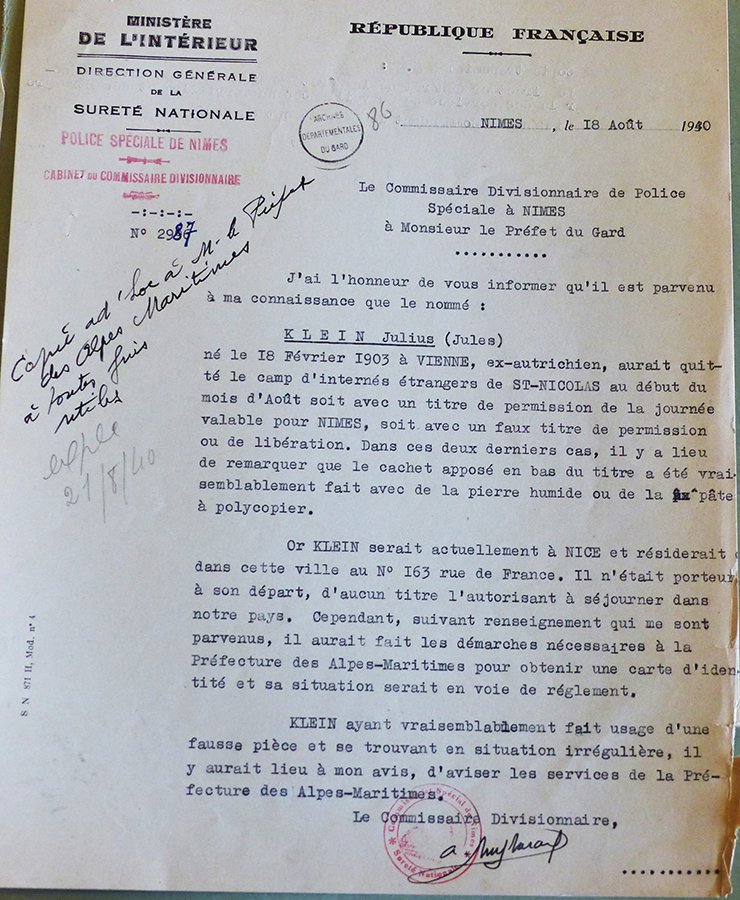

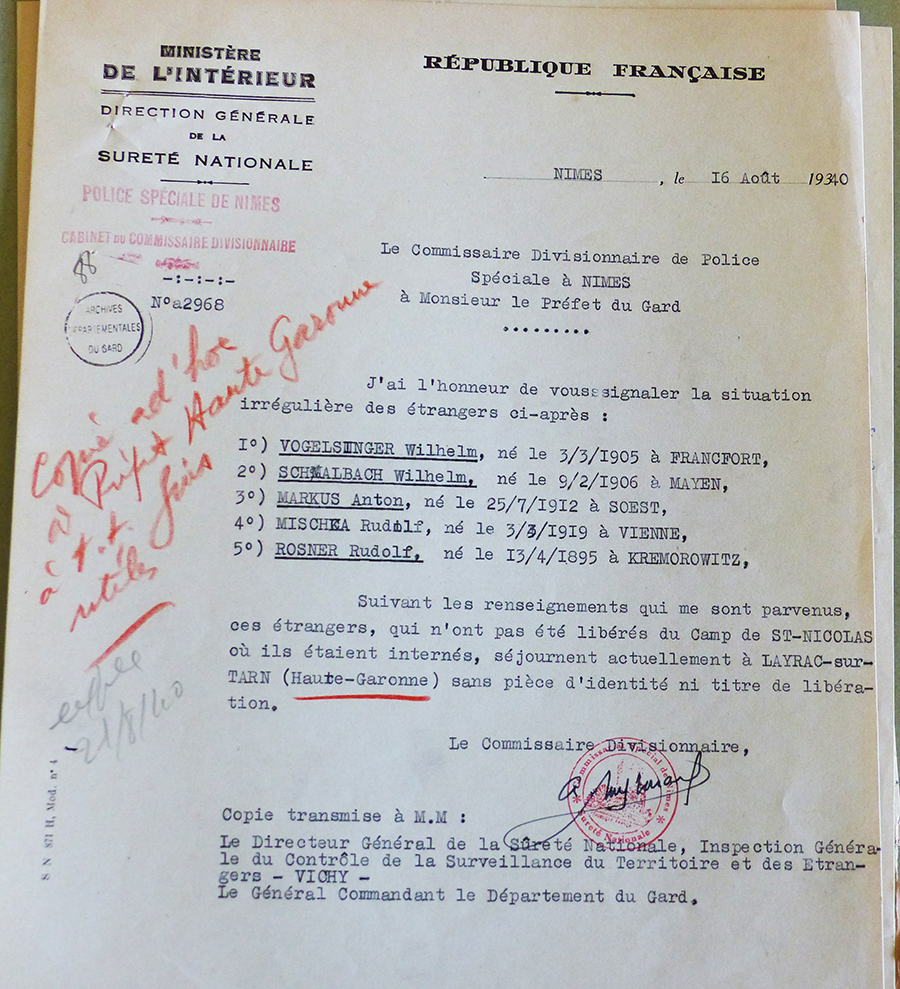

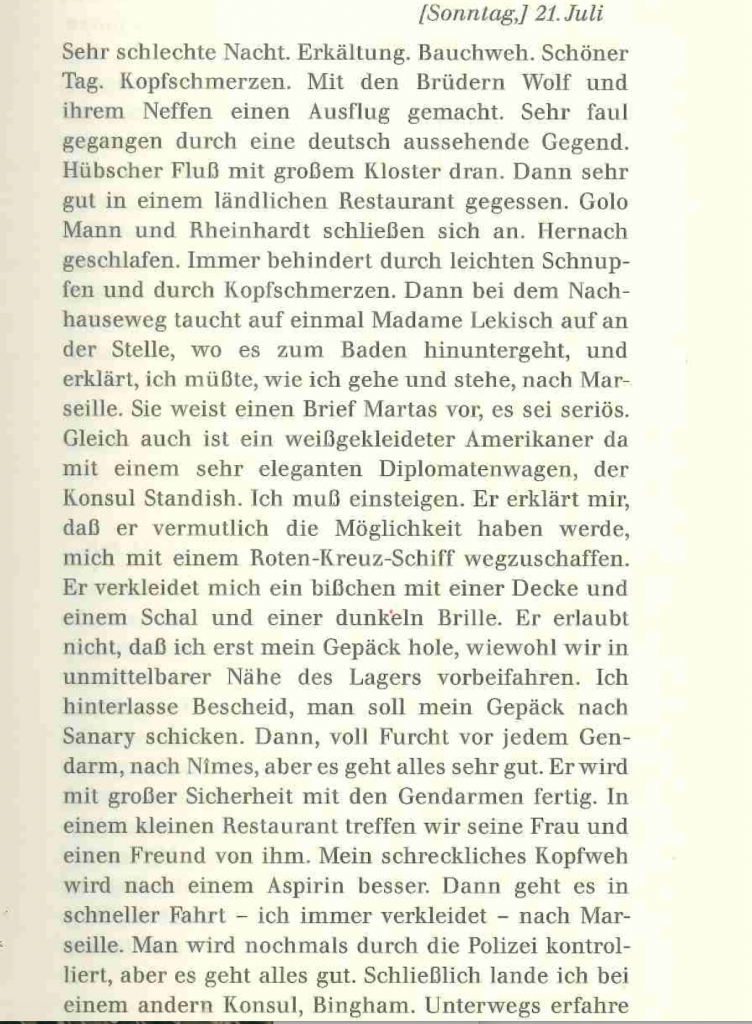

(2010, Leçons d’anthropométrie)

Cette série est née d’une recherche dans les archives départementales du Gard (Sud de France). Chaque personne sans domicile fixe, notamment les nomades et les ambulants, devait porter sur soi un carnet anthropométrique, rédigé suivant les normes dictées par Alphonse Bertillon (l’inventeur du portrait robot), et qui devait être tamponné à chaque entrée et sortie d’une commune. Ce carnet, dont le but évident était celui de contrôler la population gitane, a été en vigueur de 1912 à 1969 : il contenait, outre les données personnelles, les photos de face et de profil du porteur, ainsi que les empreintes de ses dix doigts.

J’ai reproduit six photos de membres d’une même famille (photos prises au début des années 20) sur des verres que j’ai superposés aux articles du règlement des Carnets ; ces articles sont transcrits avec un feutre noir sur des cartons d’emballage découpés, comme ceux qu’utilisent les nomades pour faire la quête.

Il y a aussi des couleurs, du rouge fluo et du blanc, en aplat sur les cartons : ils donnent des formes géométriques qui pourraient faire penser au constructivisme russe ou au Bauhaus, dans tous les cas à une époque qui est celle où les photos étaient prises.

Pour confondre ce processus d’identification, j’ai superposé la photo frontale d’une personne à celle d’un parent, ou bien à la photo de profil de la même personne.

.

(2011, Phantombilder)

Cet exemple de la difficile relation avec la charge de vérité d’une image est le plus paradoxal. Je pense aux Portraits robots de la police allemande (et, peut-être, d’autres polices) que l’on peut trouver facilement sur Internet et sur lesquels j’ai opéré un léger déplacement.

Du point de vue technique ces images sont des photographies, c’est à dire des reproductions photographiques. Et, en même temps, elles ne reproduisent rien. Elles ne sont que de la mémoire reconstituée artificiellement. Ce qu’elles représentent n’existe pas ; pourtant on est en présence d’une image aussi “crédible” que celle d’une « vraie » photographie.

Il s’agit de montages photographiques : qu’ils soient numériques ou pas ne change rien à mon propos. Plusieurs morceaux de réalité ne constituent pas nécessairement une autre réalité. Ils créent, toutefois, une sorte d’icône d’un visage, qui apparaît étrangement lisse à notre regard, et duquel se dégage quelque chose de doublement inquiétant : à l’activité mortifère, fixatrice du passé, qui est celle de la photographie, s’ajoute une sorte de cadavérisation de l’image. Cela nous vient exactement de l’effet plastique, de masque mortuaire, dont faisait déjà mention Alfred Döblin en introduisant, en 1929, le livre de August Sander Antlitz der Zeit, Le visage du temps (pour être précis, Döblin compare le nivellement imposé par la mort à celui créé par les conventions sociales, mais il est intéressant de voir que, en se penchant sur le travail de Sander, il ait pensé au célèbre masque en cire, très reproduit en ces années-là, de L’inconnue de la Seine).

On ne saurait ne pas évoquer un autre portrait que Sander fit de son fils, mort en prison en 1944, en cire cette fois-ci. Ce portrait photographique et ce portrait sculptural sont finalement la même chose. Seul la technique de reproduction change.

Pour en revenir aux Phantombilder allemands d’aujourd’hui, ce qui manque à leurs sujets est l’asymétrie qui est le propre de chaque individu, et qui reflète tous les accidents et les irrégularités d’une “vraie” vie : en un mot, son histoire. Il en reste, de ces images, un logo, une icône, qu’aucun ne pourra vraiment reconnaître mais qui servira à décrire un individu donné.

Il s’agit effectivement d’images-fantômes. Cet effet est accentué par le noir et blanc, qui fonctionne comme un « filtre », suivant Jean-Christophe Bailly : « puisque avec le filtre du noir et blanc vient toujours dans l’image un glissement plus ou moins erratique vers le fantomal ».

Comment ai-je “traité” ces images documentaires? En les reproduisant sur verre je les ai rendues transparentes ; leur caractère fantomatique en a été ainsi accentué, par l’effet d’ombre portée. Ensuite je les ai placées dans des simples cadres en bois, pour leur donner la familiarité d’un portrait de famille ; dans le même but je les ai superposées à des échantillons de papiers peints des plus communs. En ce sens, j’ai essayé de traduire l’idée d’inquiétante familiarité chez Freud.

.

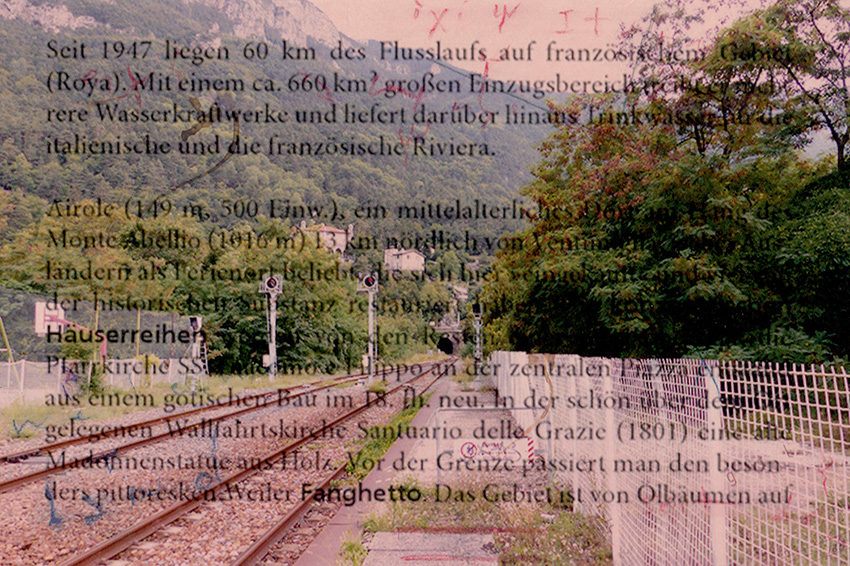

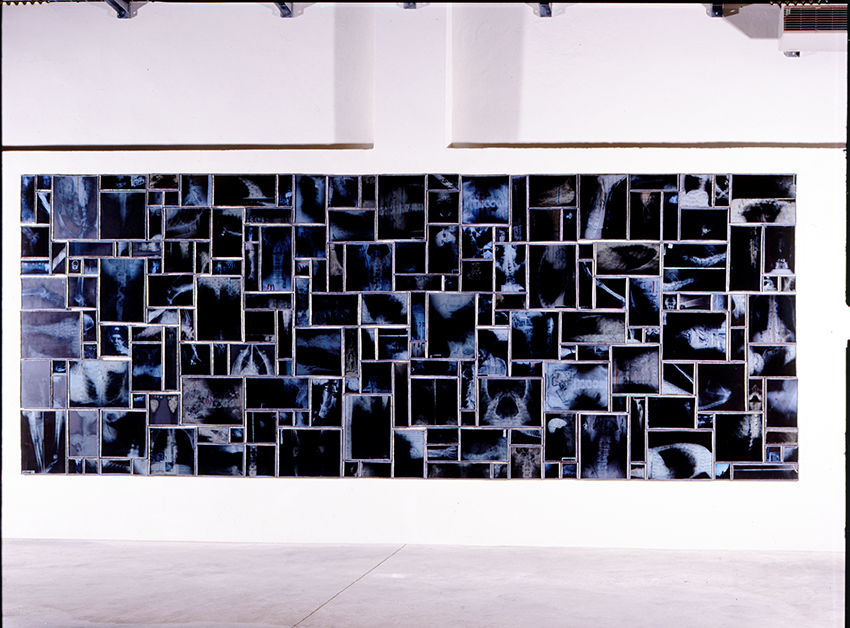

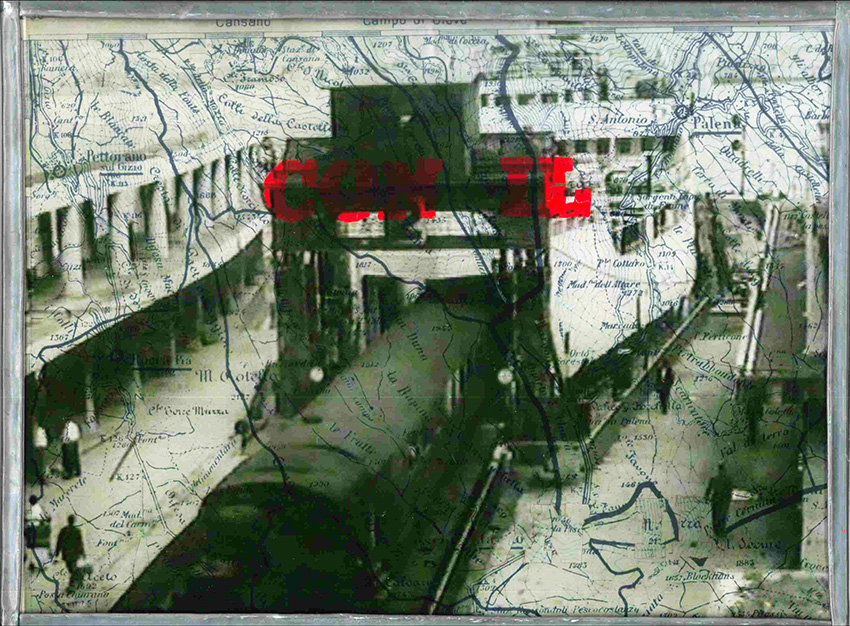

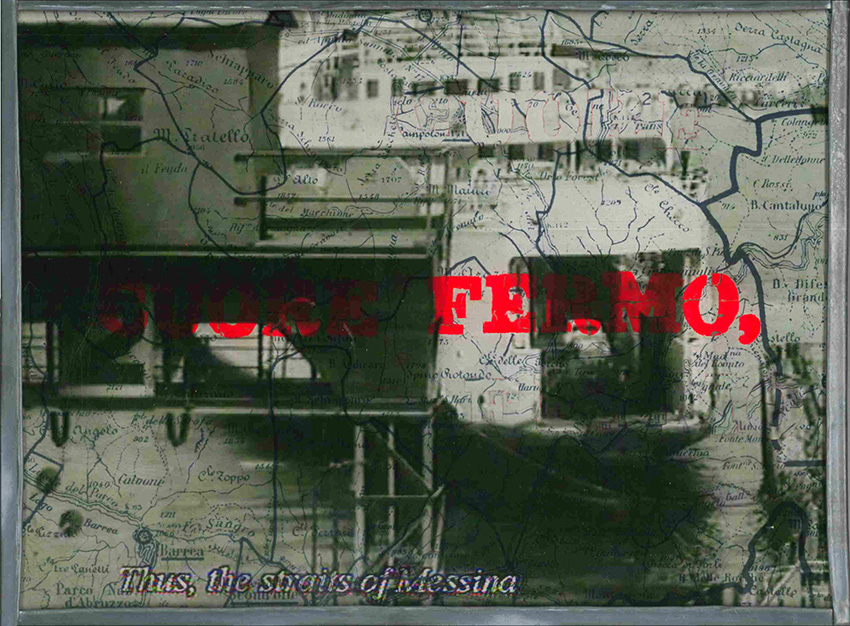

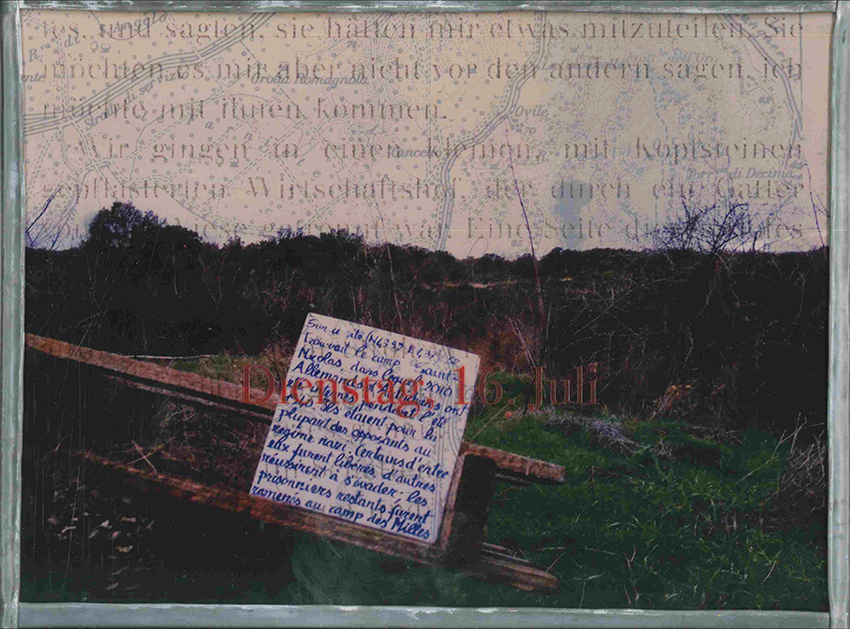

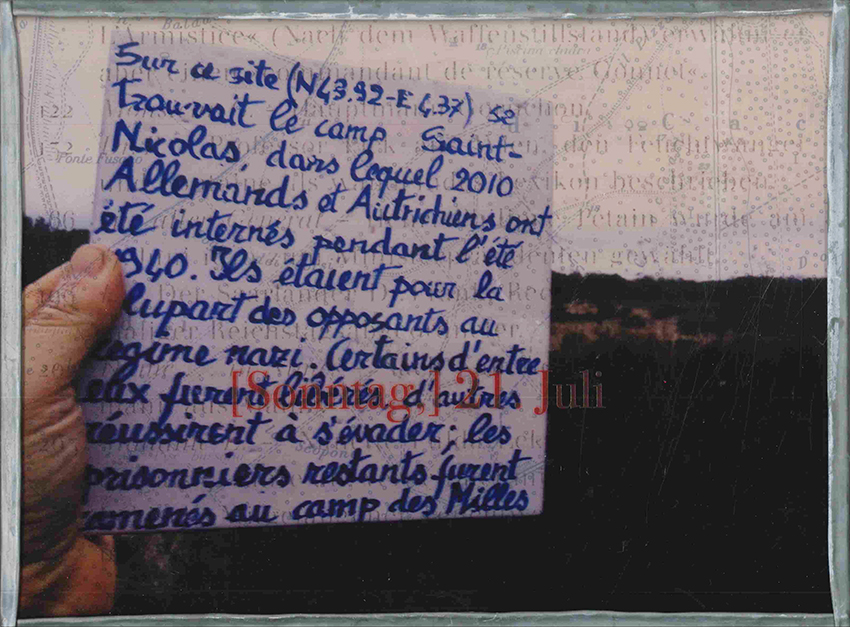

(2019, Installation Millenovecento)

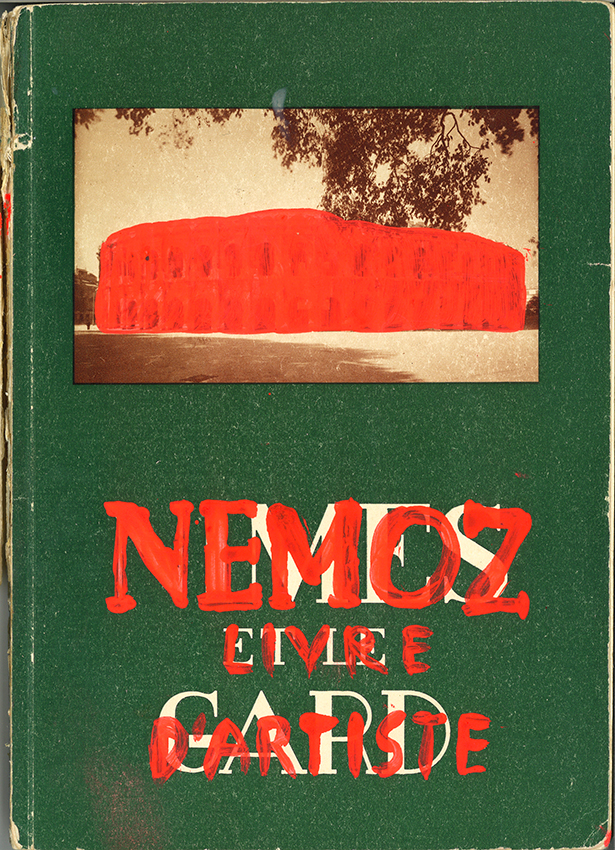

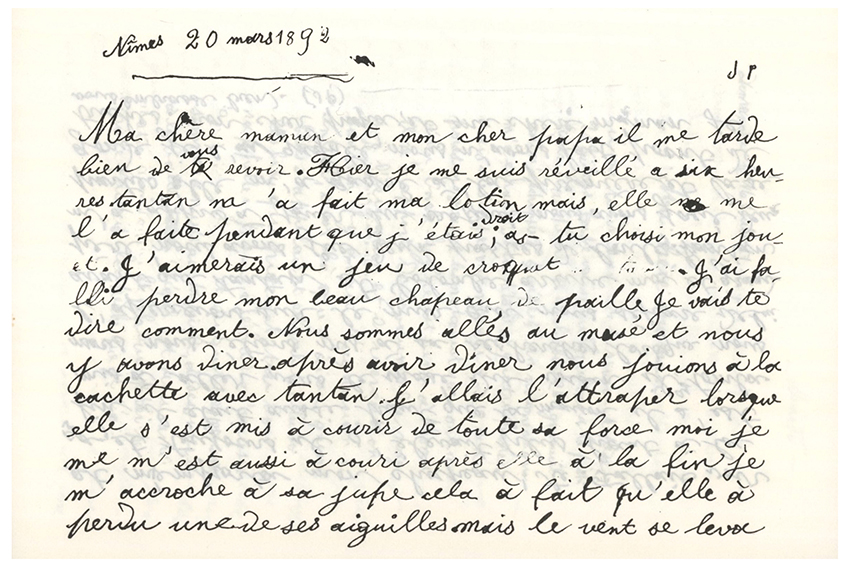

Trente ans après ma découverte de Potsdamerplatz et le début de mon travail à partir d’images trouvées, j’historise moi-même, en tant qu’homme du siècle passé, et travaille sur mes propres archives et ma propre biographie.

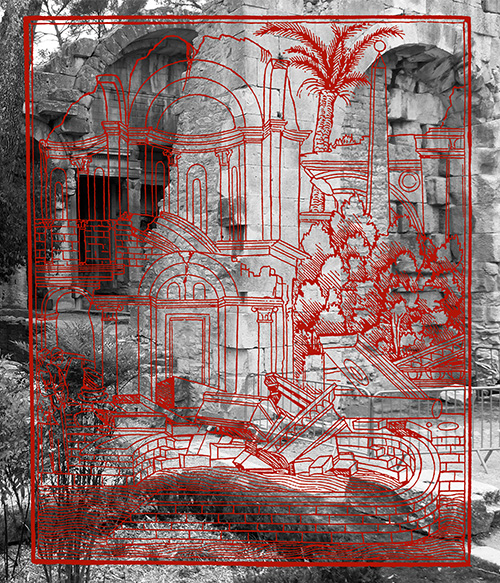

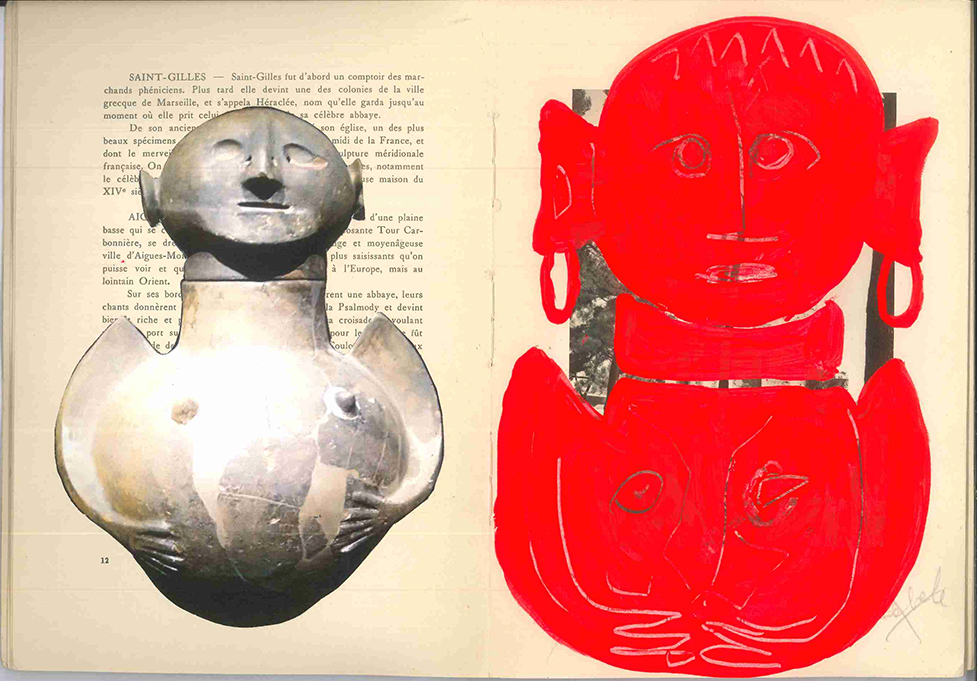

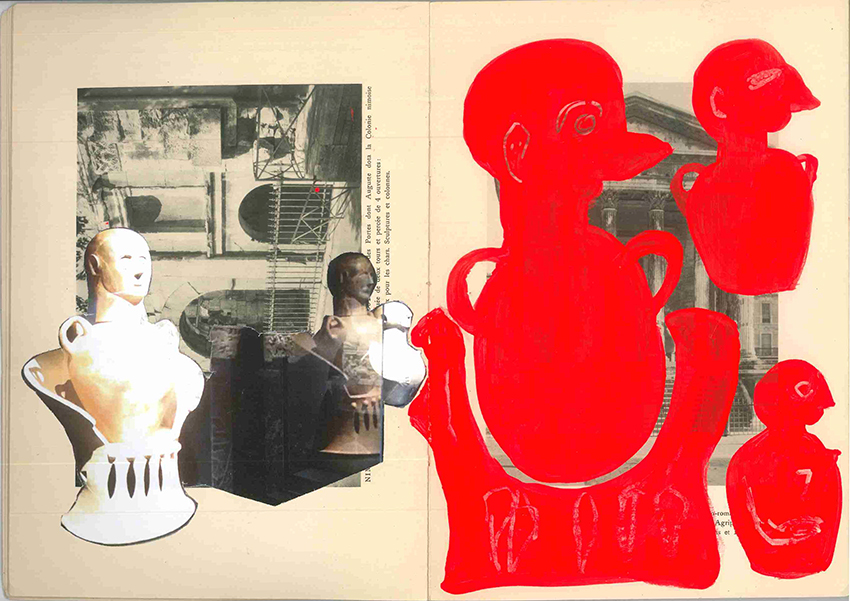

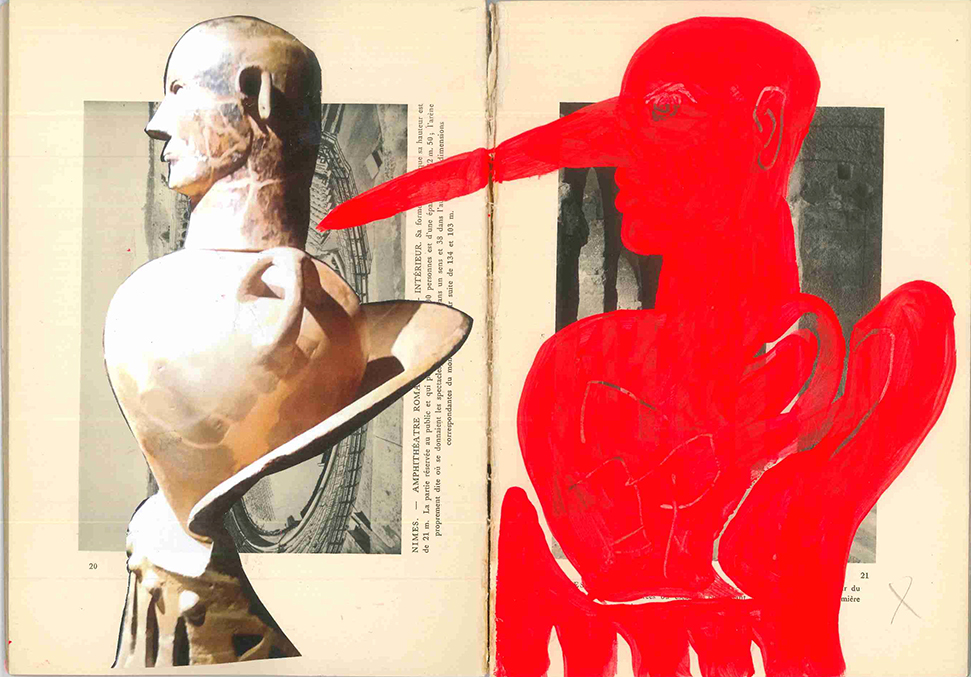

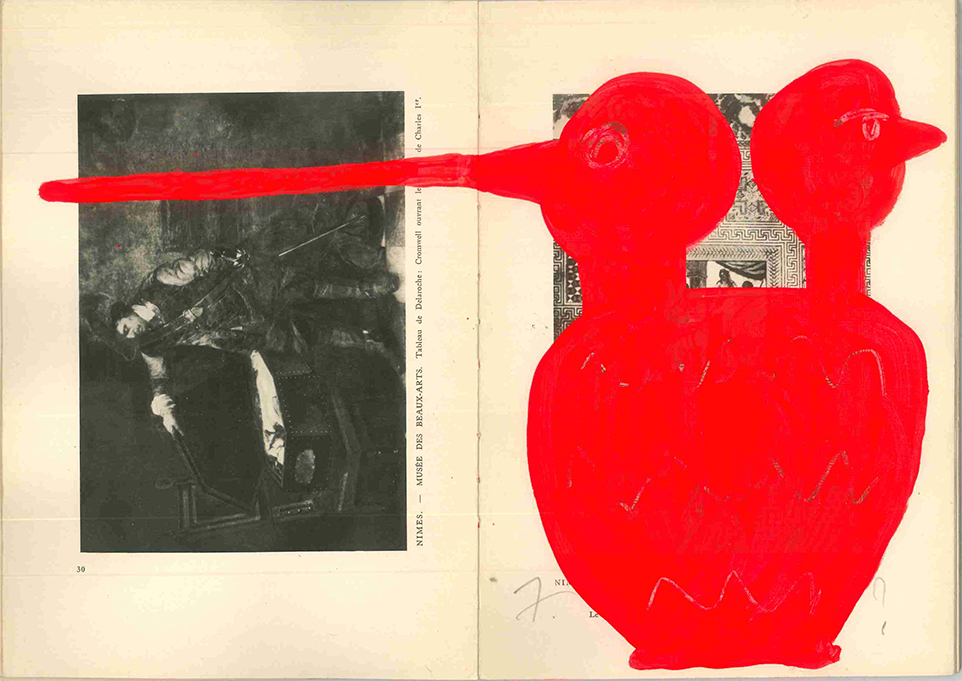

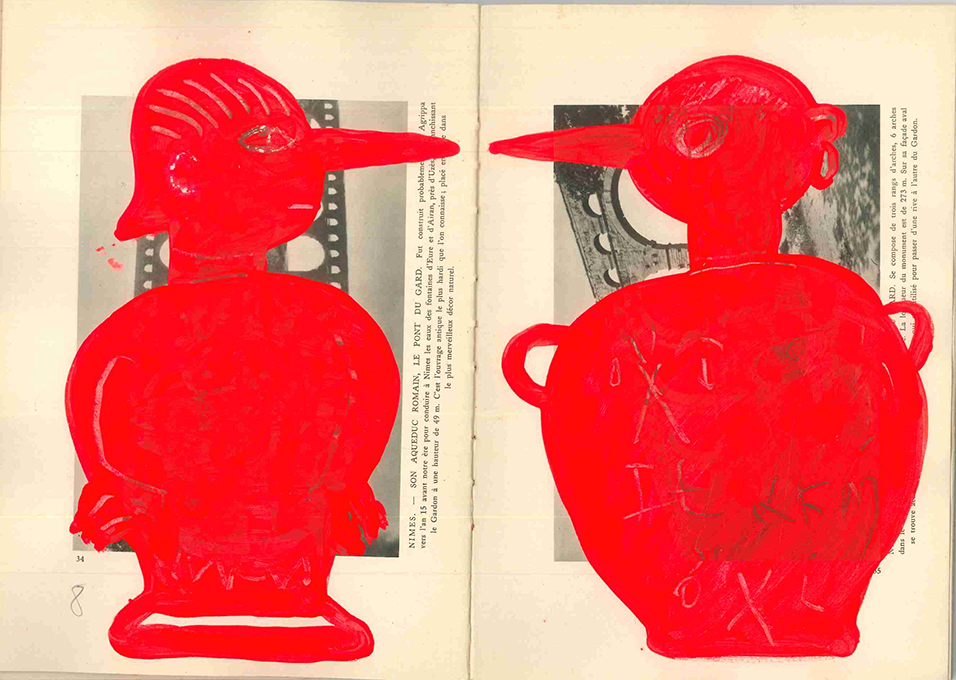

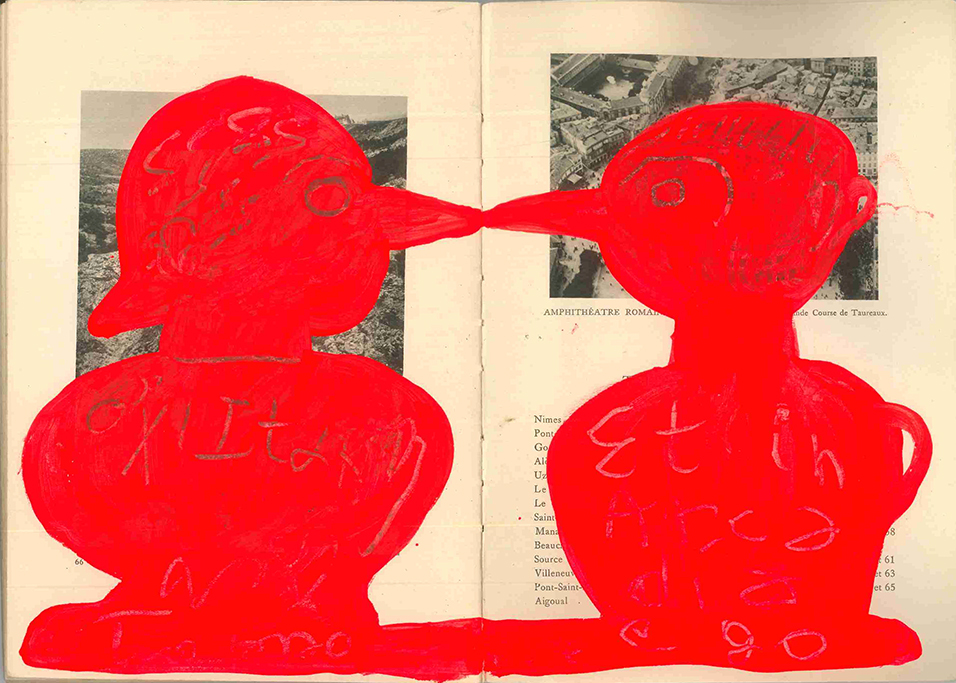

Il s’agit de la reprise d’un travail semblable à celui de mes Ex voto de 2004-2006. Cette fois-ci il y a toujours un élément photographique (que ce soit une photo trouvée ou bien prise par moi-même). Parfois l’image est reproduite sur verre et superposée à des documents en papier, parfois c’est la photo papier qui est en arrière-plan. Parfois ce sont de bons tirages argentiques, parfois des photocopies, parfois des journaux découpés. À chaque fois, il y a ce passage de rouge fluo qui crée un déplacement dans la vision et qui représente jusqu’à aujourd’hui ma signature. Cela donnera l’installation à base photographique Millenovecento, que je devrais pouvoir montrer au début de l’année prochaine, dans des funérailles que j’espère festives. Il s’agira vraiment d’une historisation, puisque l’usine UCIC d’Asti a fait faillite récemment, les vingt-quatre de ses vingt-six ouvriers qui n’ont pas accepté d’être délocalisés en Vénétie sont au chômage, et ni moi ni mes amis arrivons à trouver, dans un fond de magasin, ce Lumen Rosso 26 qui est irremplaçable pour moi.

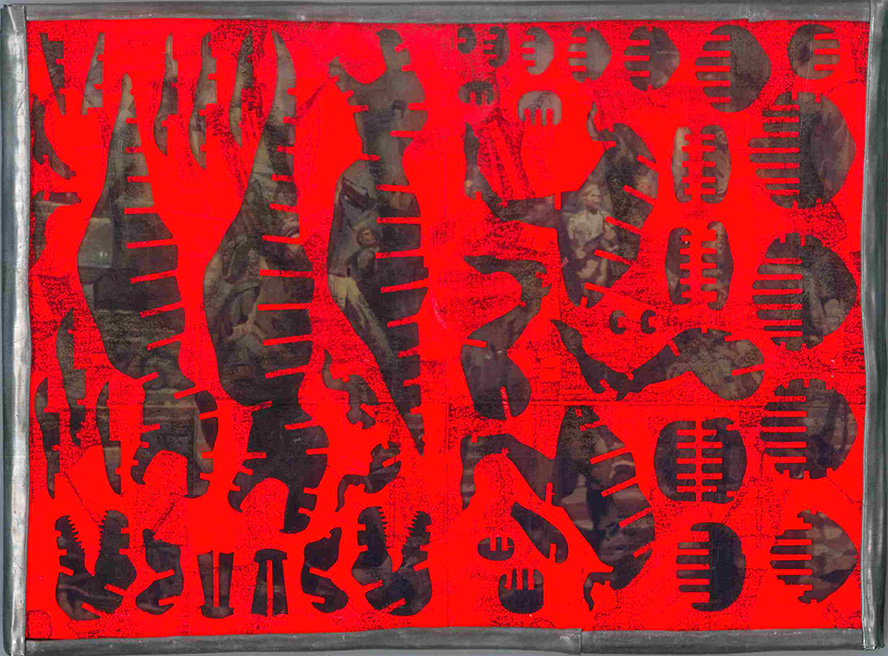

Illustration 4, Millenovecento, installation, 2019

.

.

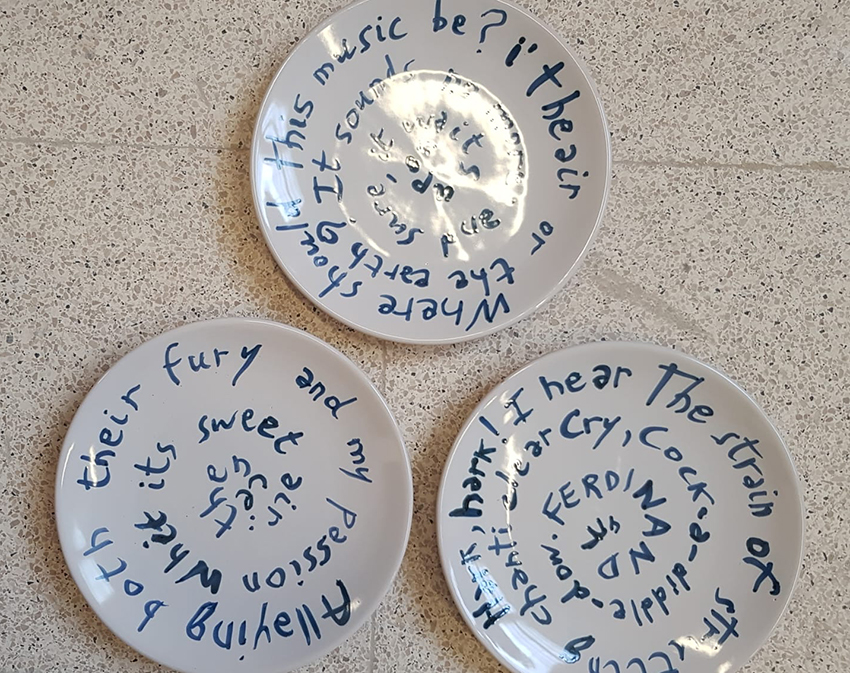

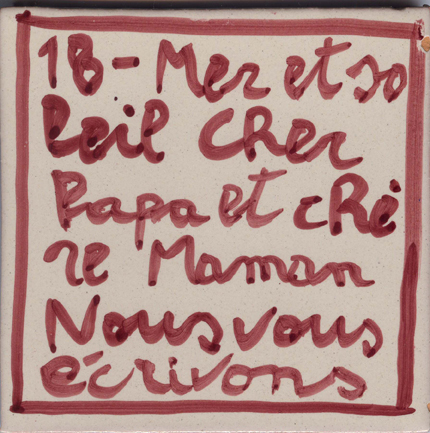

2024, Canopiocchi su ceramica, 15×10 cm.

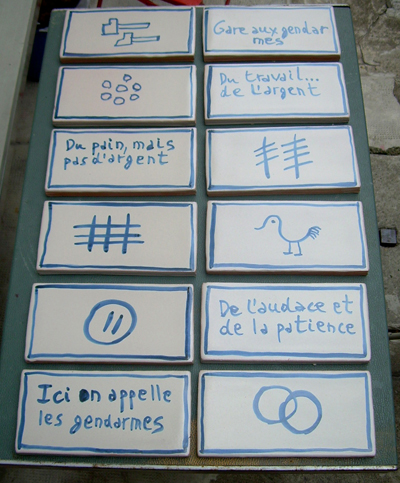

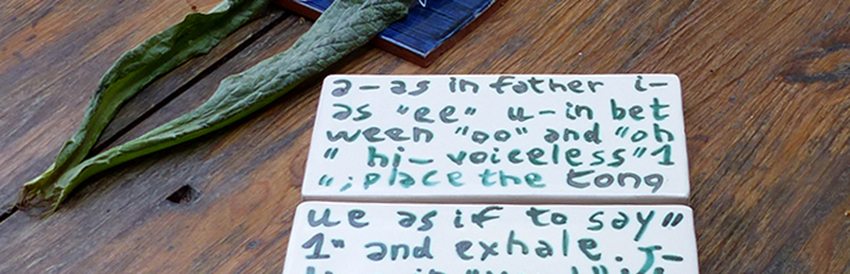

2024, Canopiocchi su ceramica, 15×10 cm. 2024, Ur-scritture, 10×20 cm.

2024, Ur-scritture, 10×20 cm.

Plat de Carême

Plat de Carême Sushi 13×26

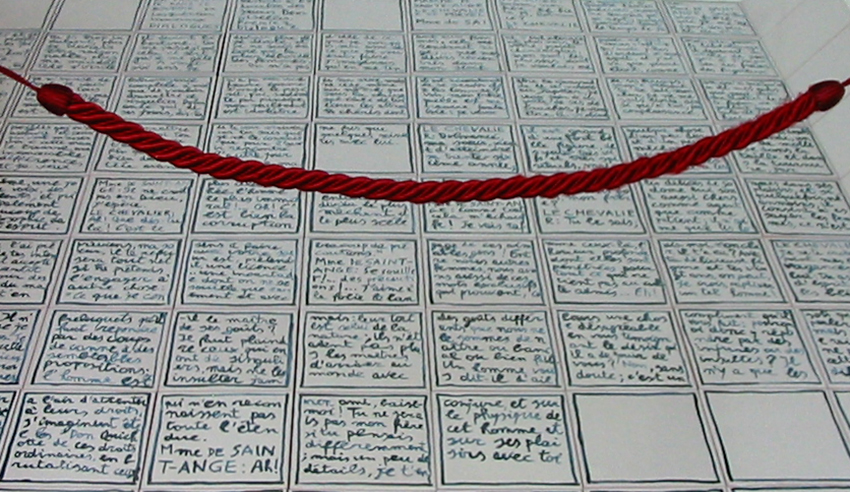

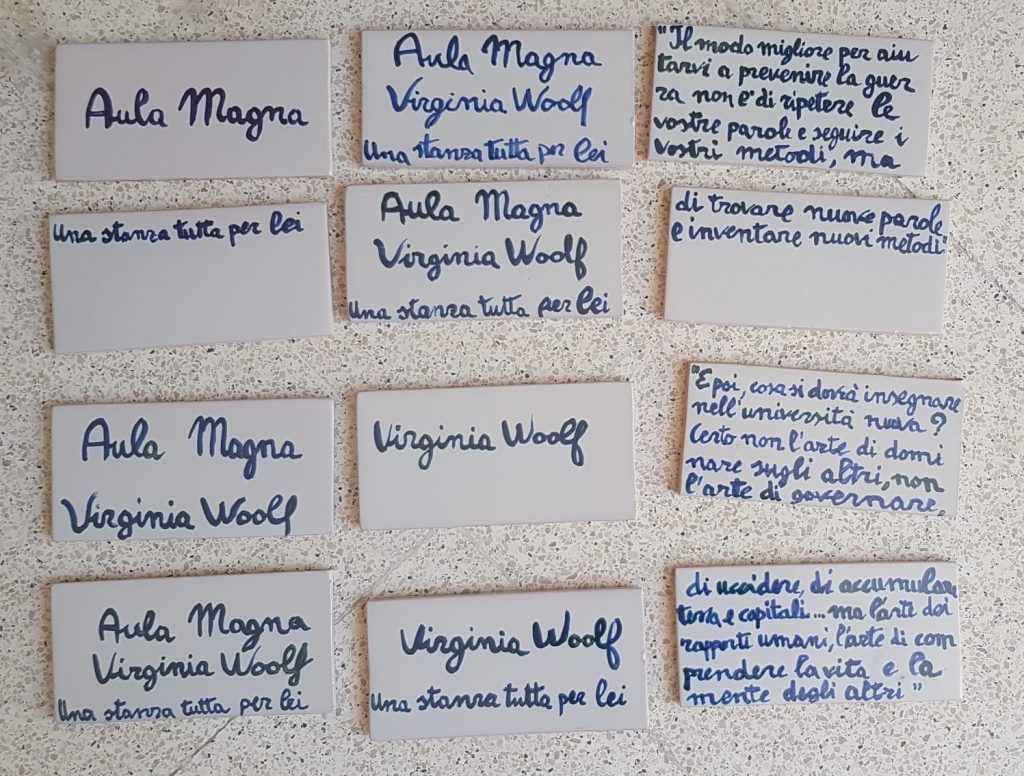

Sushi 13×26 Mattonelle per Aula magna Università per stranieri di Siena.

Mattonelle per Aula magna Università per stranieri di Siena.

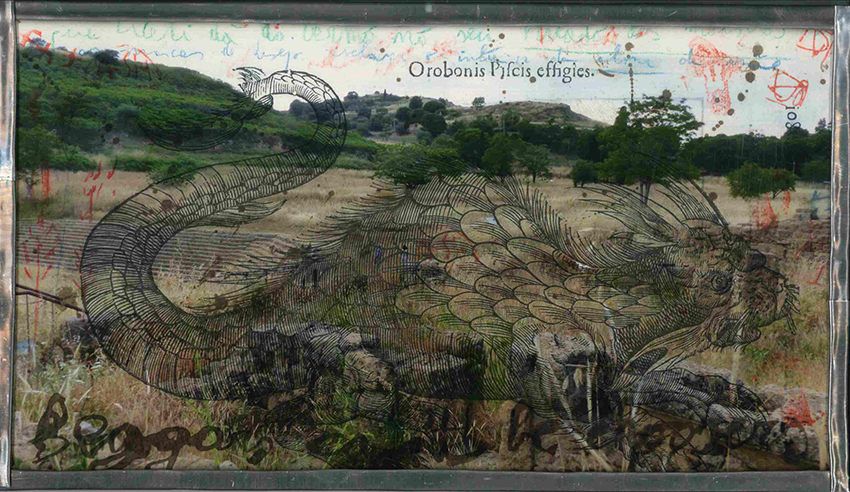

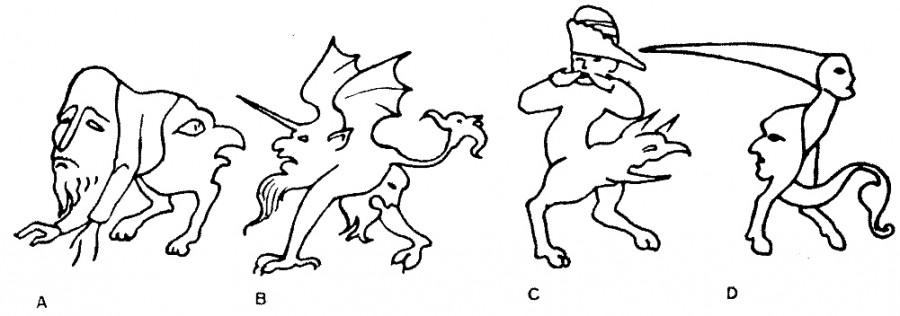

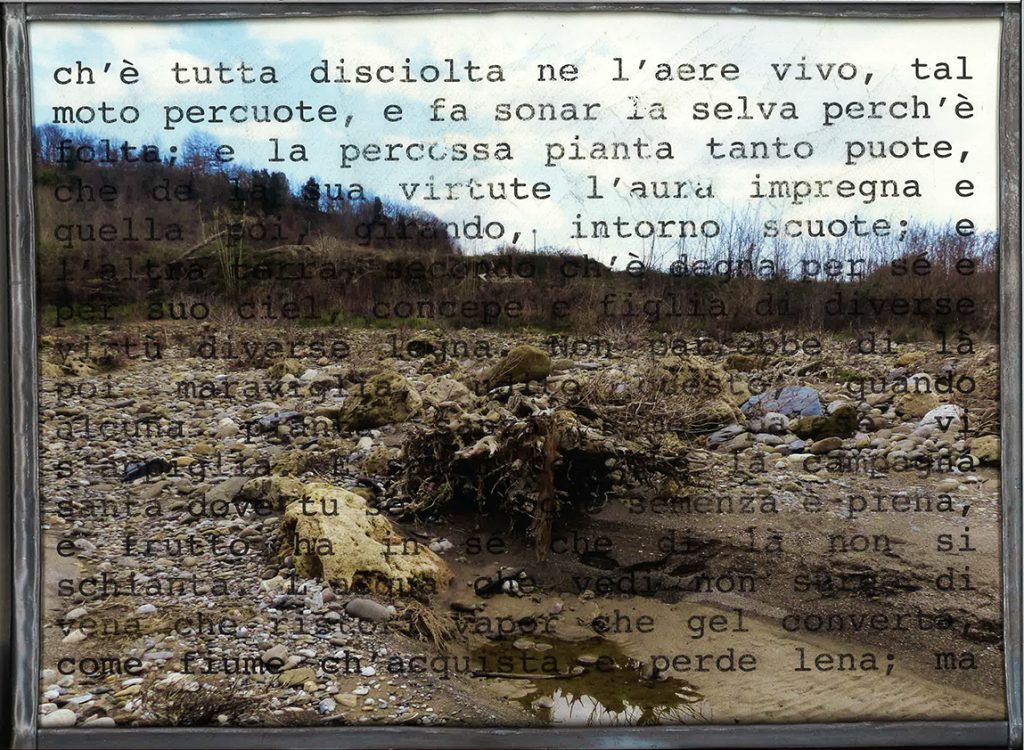

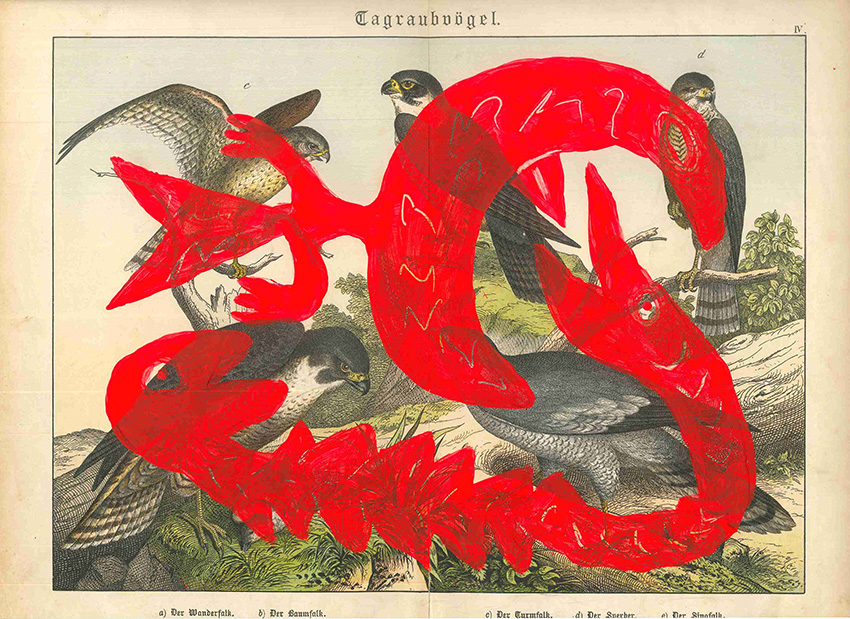

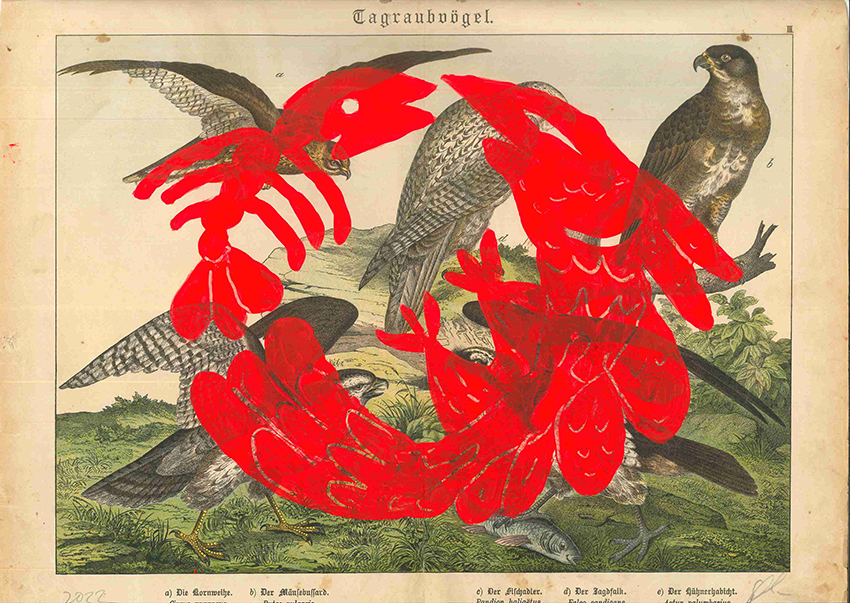

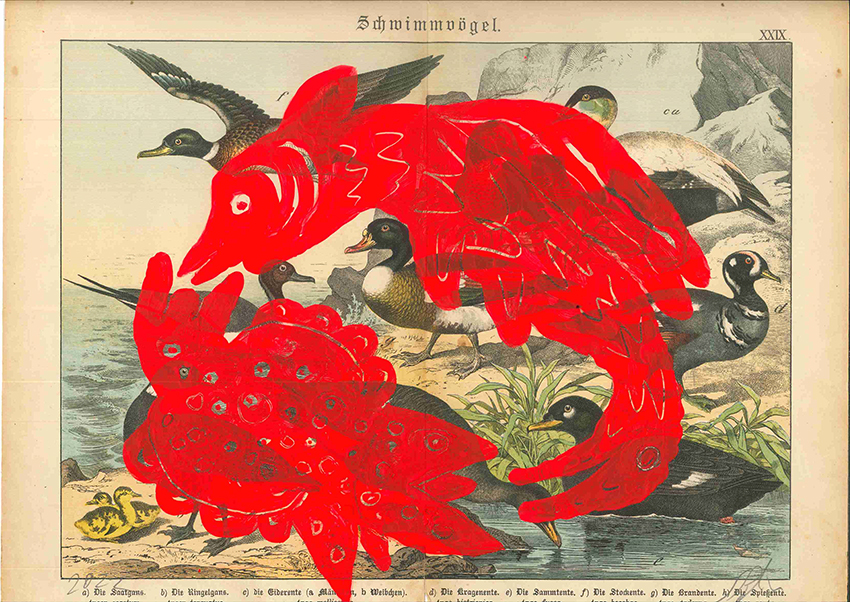

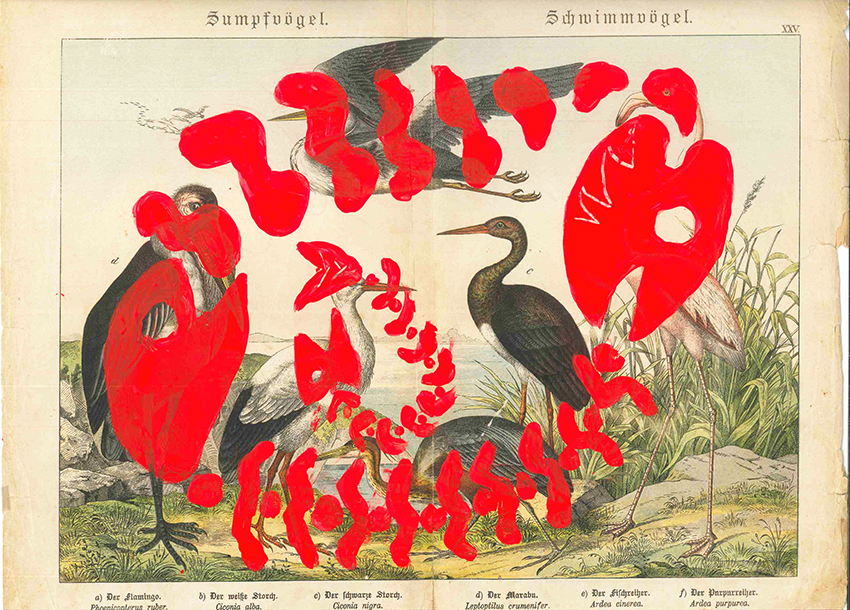

Histoire des monstres 00, Poggio Rota, 30×30, completed December 13.

Histoire des monstres 00, Poggio Rota, 30×30, completed December 13. Histoire des monstres 01, Fiora, 24×42, completed December 15.

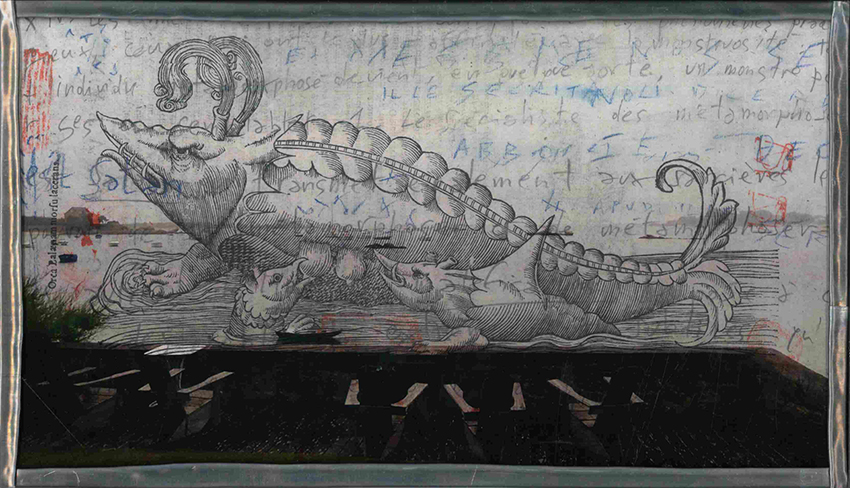

Histoire des monstres 01, Fiora, 24×42, completed December 15. Histoire des monstres 02, Lagos, 24×42, completed December 16.

Histoire des monstres 02, Lagos, 24×42, completed December 16. Histoire des monstres 03, Rofalco, 24×42, completed December 17.

Histoire des monstres 03, Rofalco, 24×42, completed December 17. Histoire des monstres 04, Morgantina, 24×42, completed Decembre 19.

Histoire des monstres 04, Morgantina, 24×42, completed Decembre 19. Histoire des monstres 05, Castro, 24×42, completed December 20.

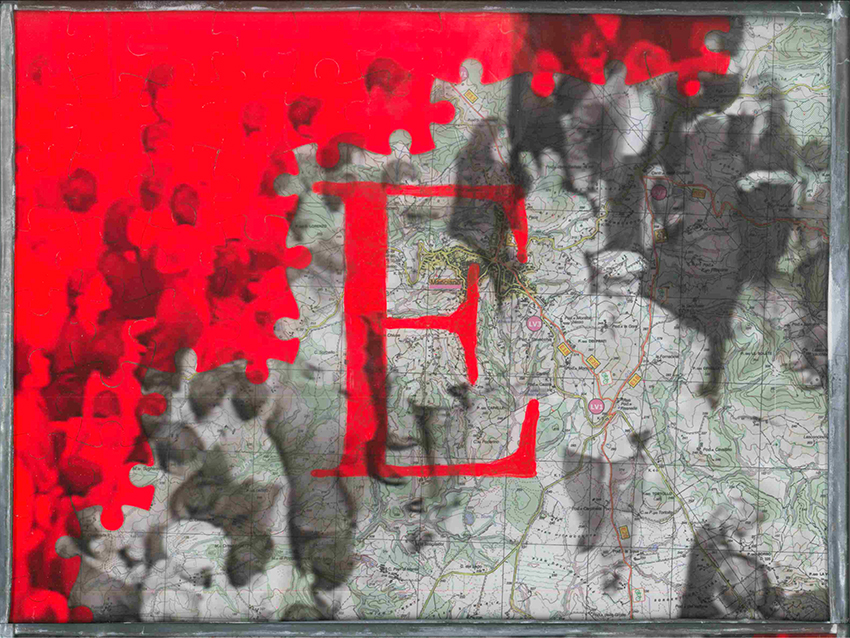

Histoire des monstres 05, Castro, 24×42, completed December 20. Histoire des monstres 06, Brignogan-Plage, 24×42, completed December 22.

Histoire des monstres 06, Brignogan-Plage, 24×42, completed December 22. Histoire des monstres 07, Fratenuti, 24×42, completed December 24.

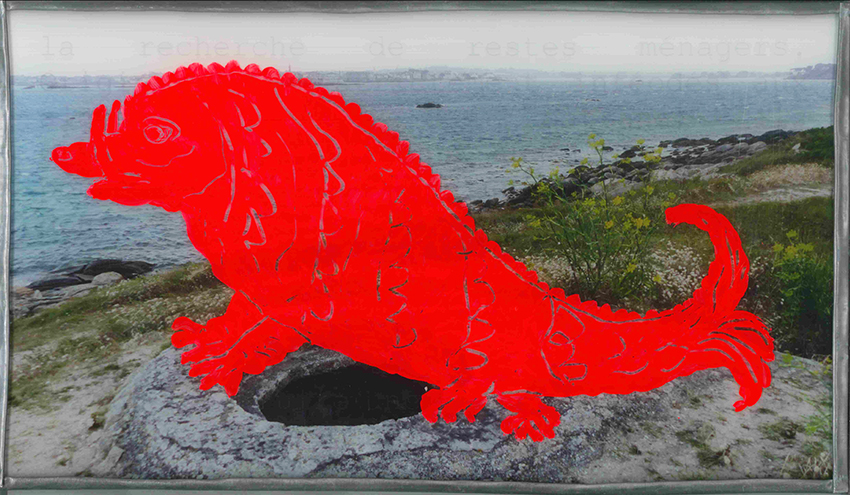

Histoire des monstres 07, Fratenuti, 24×42, completed December 24. Histoire des monstres 08, Batz, 24×42, completed December 25.

Histoire des monstres 08, Batz, 24×42, completed December 25. Histoire des monstres 09, Fosso bianco, 24×42, completed December 26.

Histoire des monstres 09, Fosso bianco, 24×42, completed December 26. Histoire des monstres 10, Balena bianca, 24×42, completed December 27.

Histoire des monstres 10, Balena bianca, 24×42, completed December 27. Histoire des monstres 11, Camp de César, 24×42, completed December 28.

Histoire des monstres 11, Camp de César, 24×42, completed December 28. Histoire des monstres 12, Ponte san Pietro, 24×42, completed December 29.

Histoire des monstres 12, Ponte san Pietro, 24×42, completed December 29. .

.

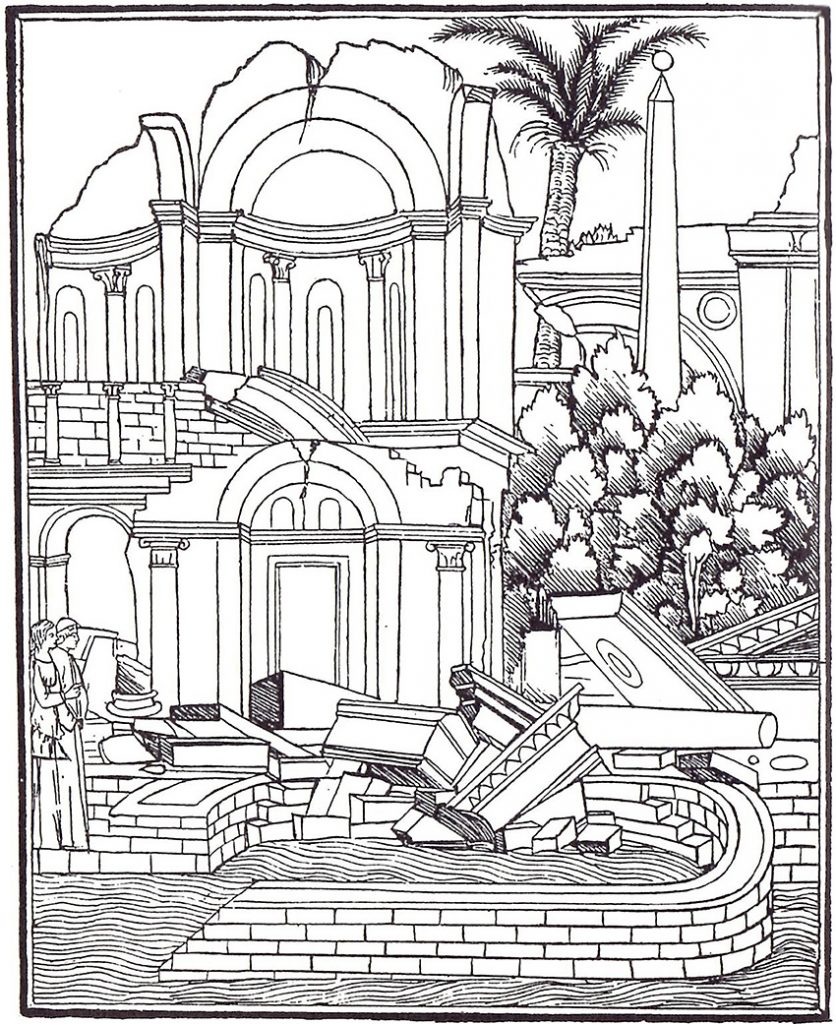

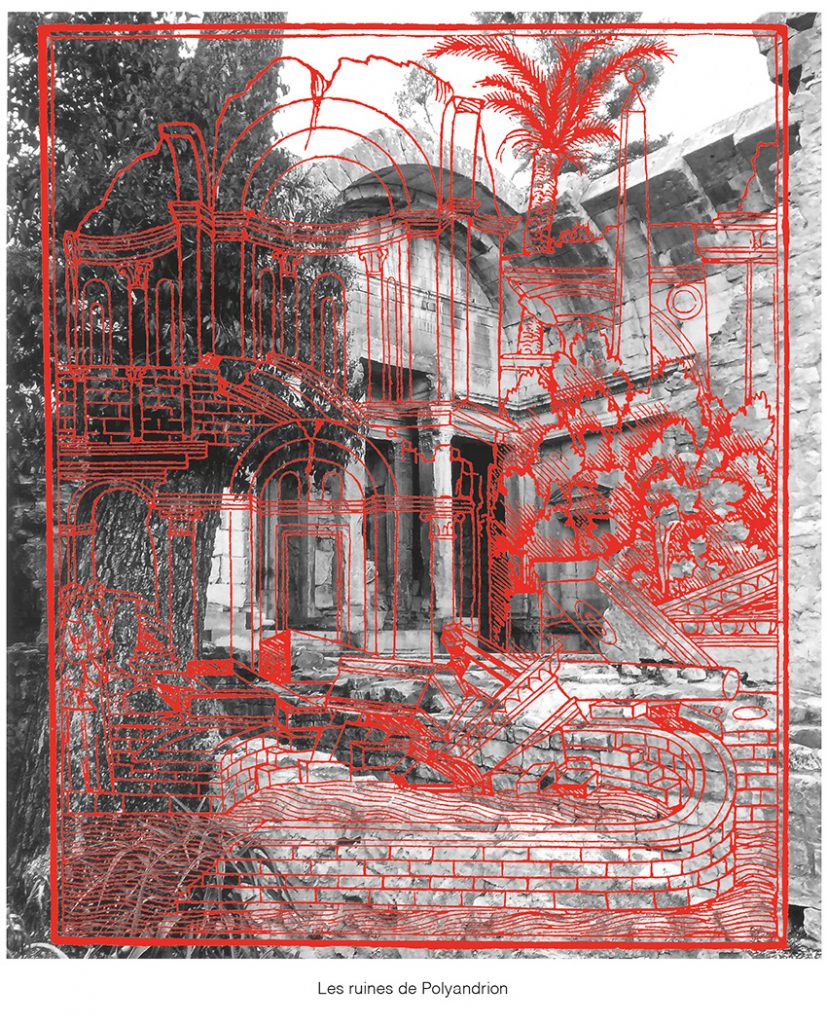

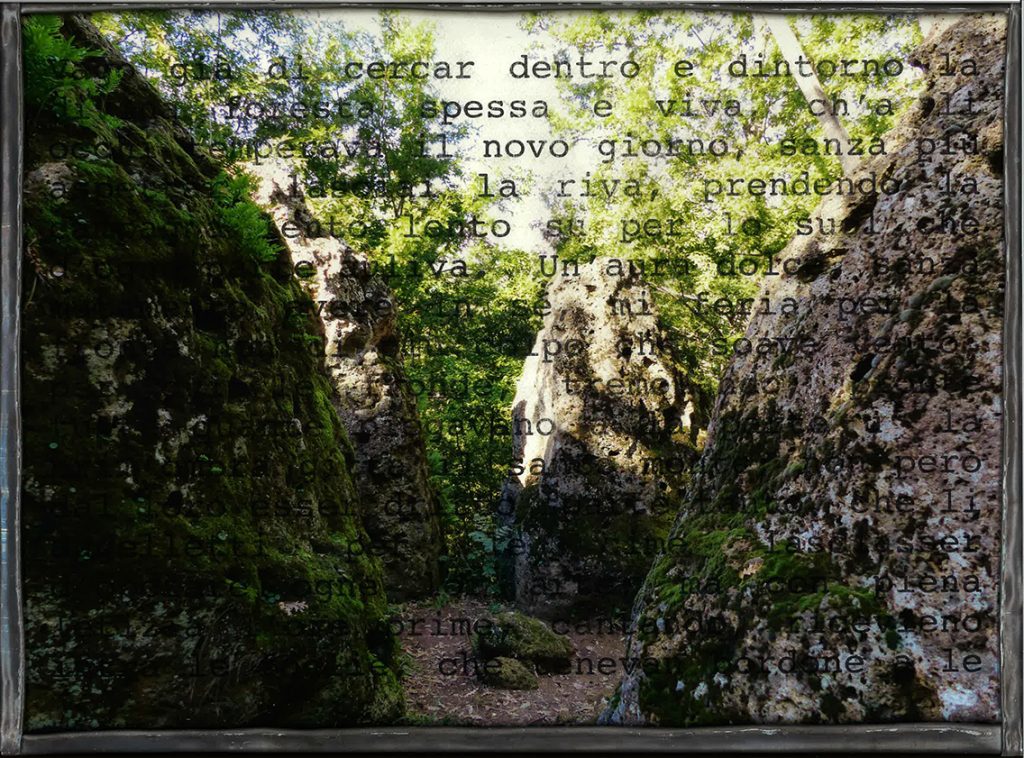

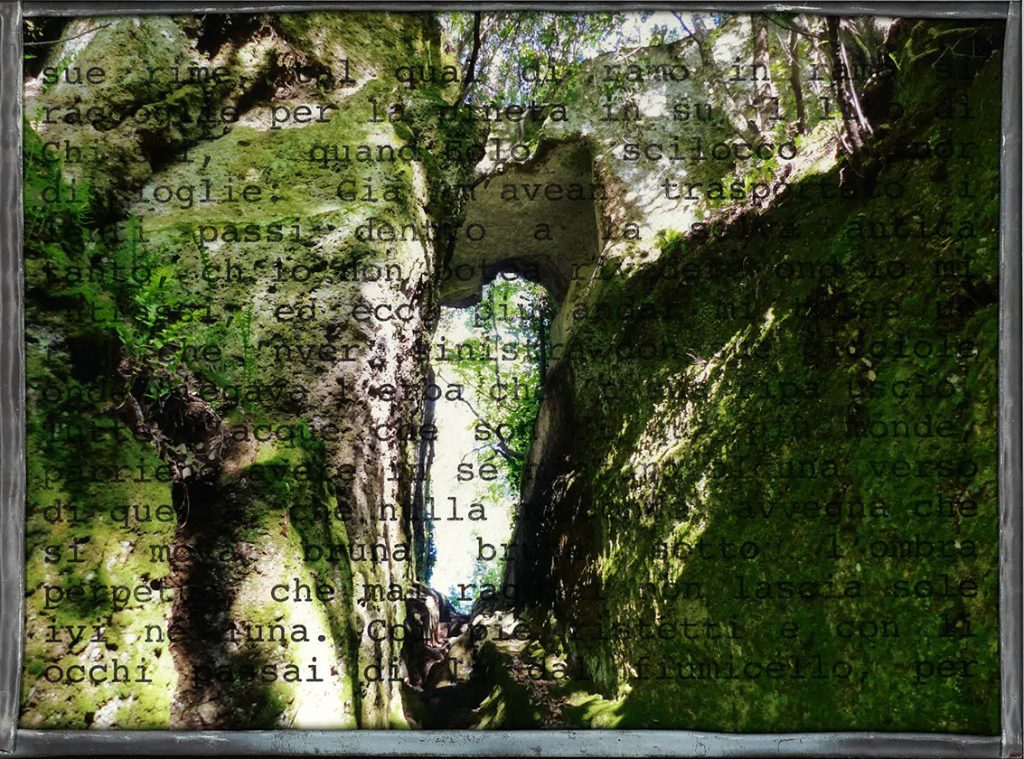

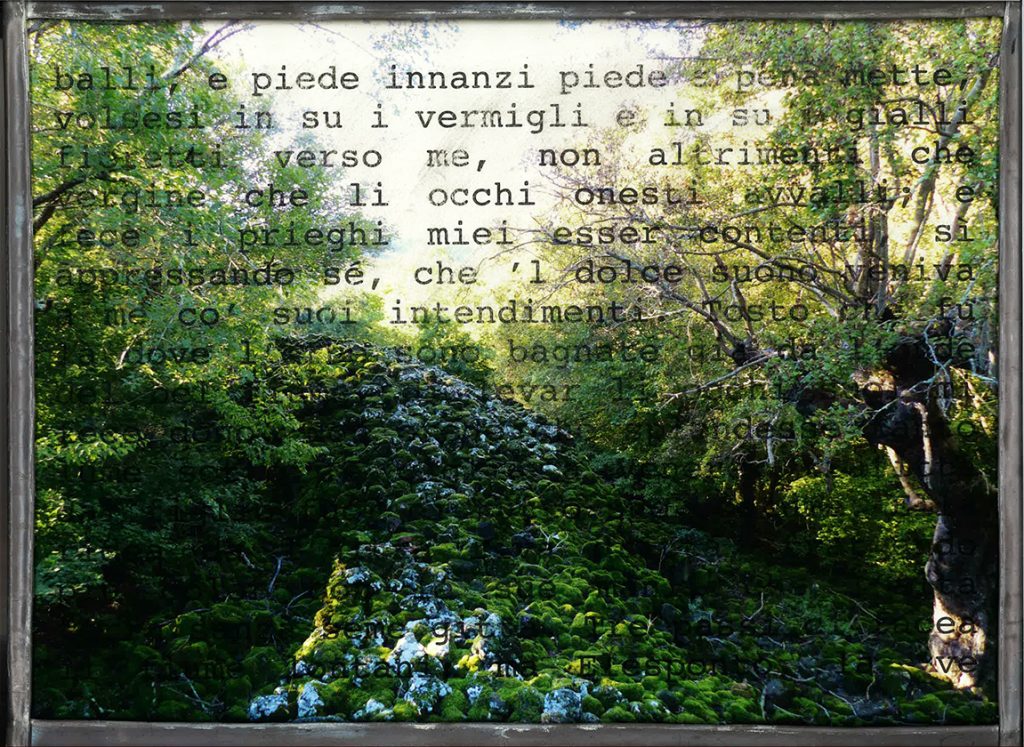

Polytechnio 01 (Tryumph of Semele), 26×42, 2023.

Polytechnio 01 (Tryumph of Semele), 26×42, 2023. Polytechnio 02 (Poliphilus encounters the Woolf), 26×42, 2023.

Polytechnio 02 (Poliphilus encounters the Woolf), 26×42, 2023. Polytechnio 03 (Dream of Poliphilus), 26×42, 2023.

Polytechnio 03 (Dream of Poliphilus), 26×42, 2023.

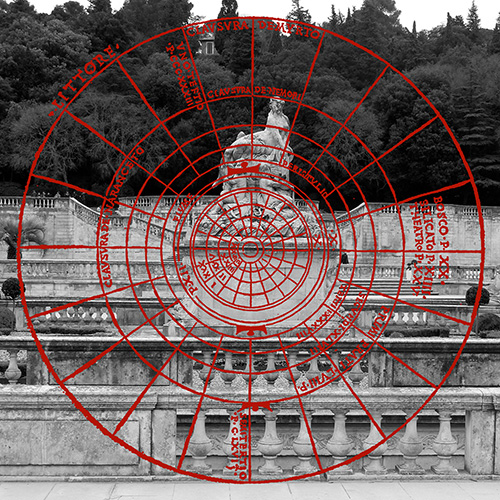

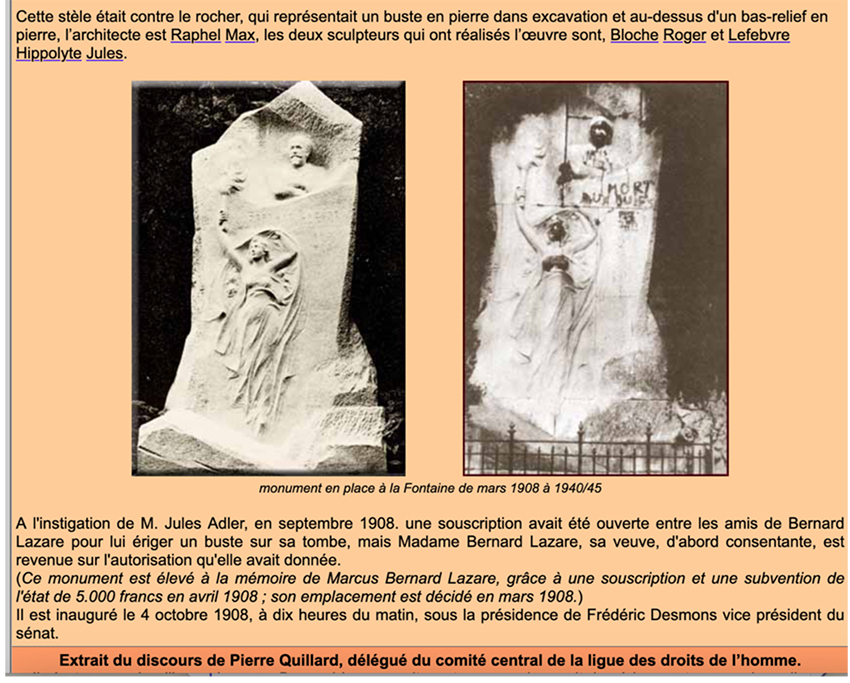

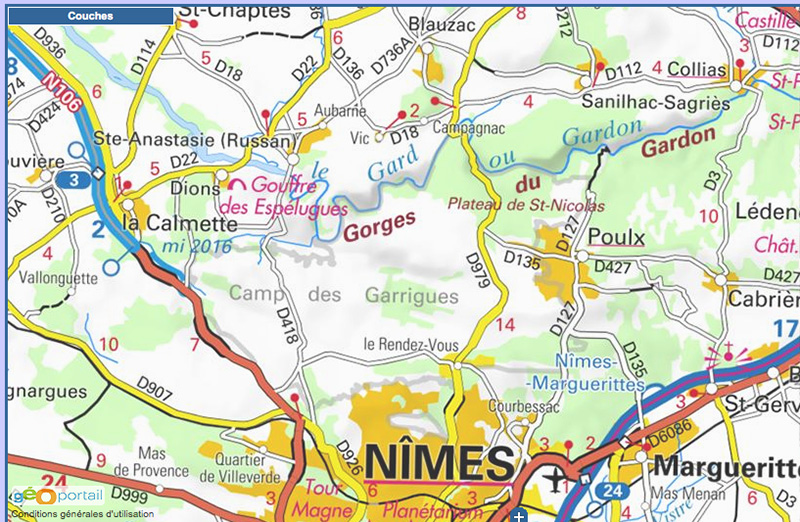

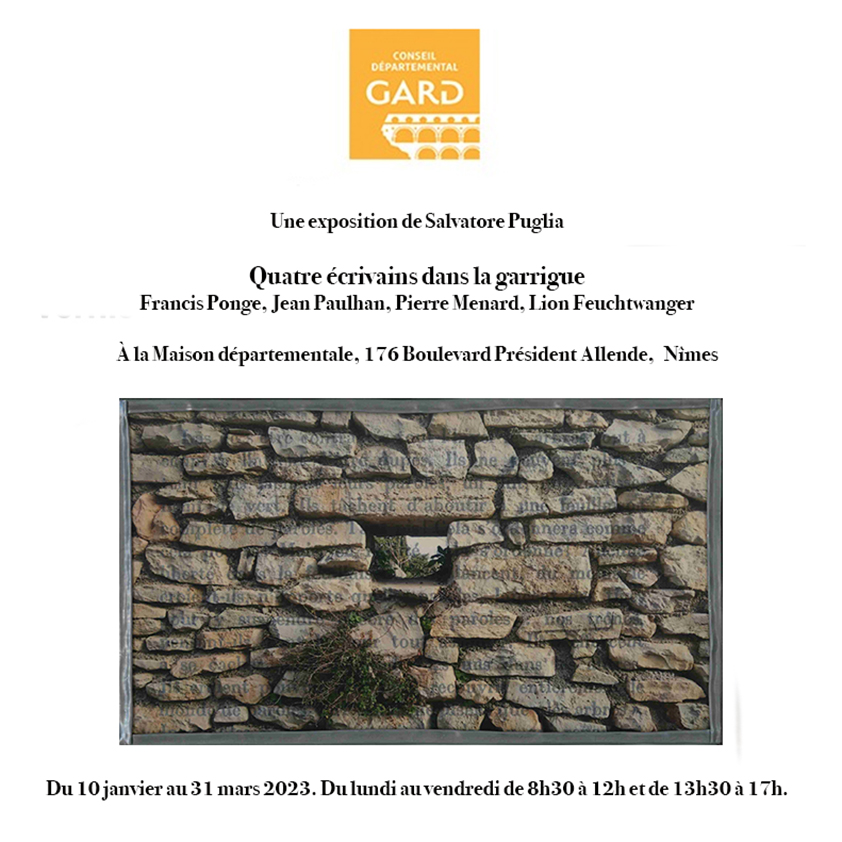

Le monument aux Martyrs de la Résistance, boulevard Jean Jaurès à Nîmes (Photo Stéphane Mahot, 2016).

Le monument aux Martyrs de la Résistance, boulevard Jean Jaurès à Nîmes (Photo Stéphane Mahot, 2016).

(D’après le site

(D’après le site

Préface

Préface

01, 30×40.

01, 30×40. 02, 30×40.

02, 30×40. 03, 30×40.

03, 30×40. 04, 30×40.

04, 30×40. 05, 30×40.

05, 30×40. 06, 30×40.

06, 30×40. 07, 30×40.

07, 30×40. 08, 30×40.

08, 30×40. 09, 30×40.

09, 30×40. 10, 30×40.

10, 30×40. 11, 30×40.

11, 30×40. 12, 30×40.

12, 30×40.

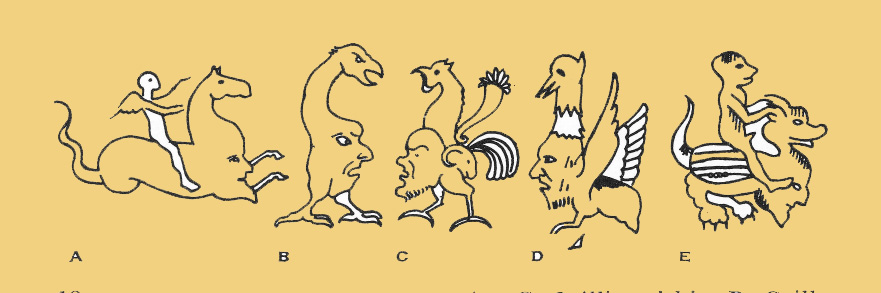

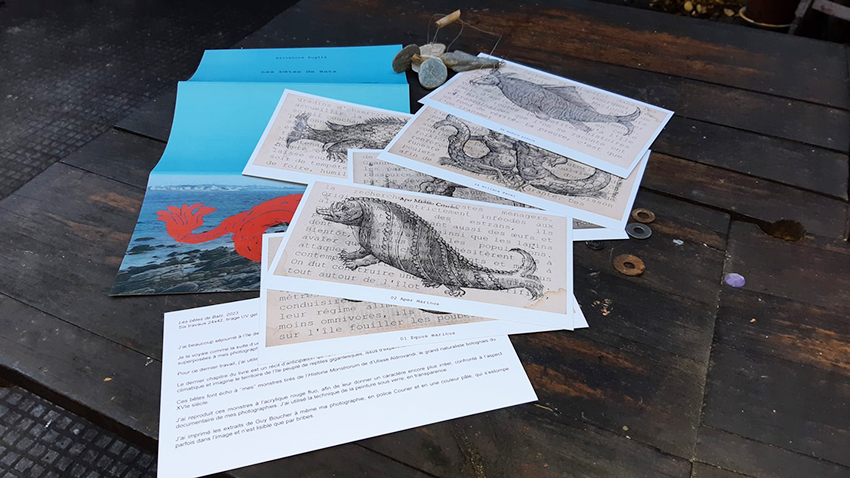

Les bêtes de Batz 01 Equus marinus (sold).

Les bêtes de Batz 01 Equus marinus (sold). Les bêtes de Batz 02 Aper Marinus

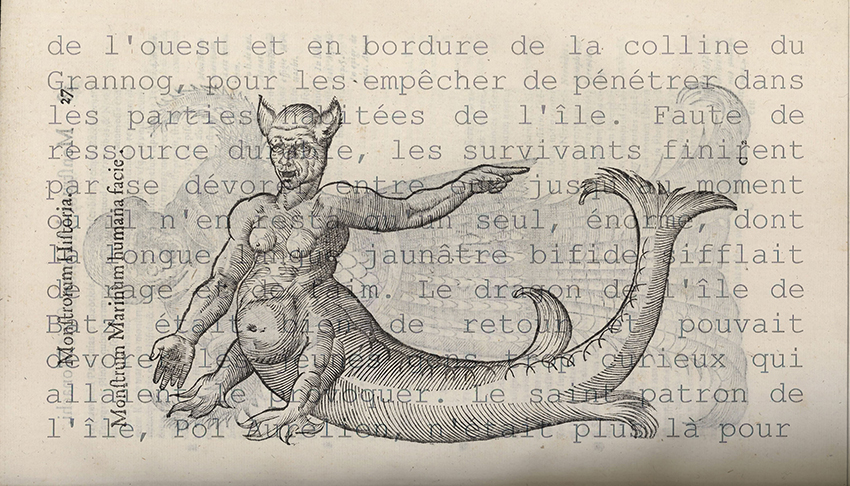

Les bêtes de Batz 02 Aper Marinus Les bêtes de Batz 03 Humana facie

Les bêtes de Batz 03 Humana facie Les bêtes de Batz 04 Niliaca Parei

Les bêtes de Batz 04 Niliaca Parei Les bêtes de Batz 05 Sus marinus

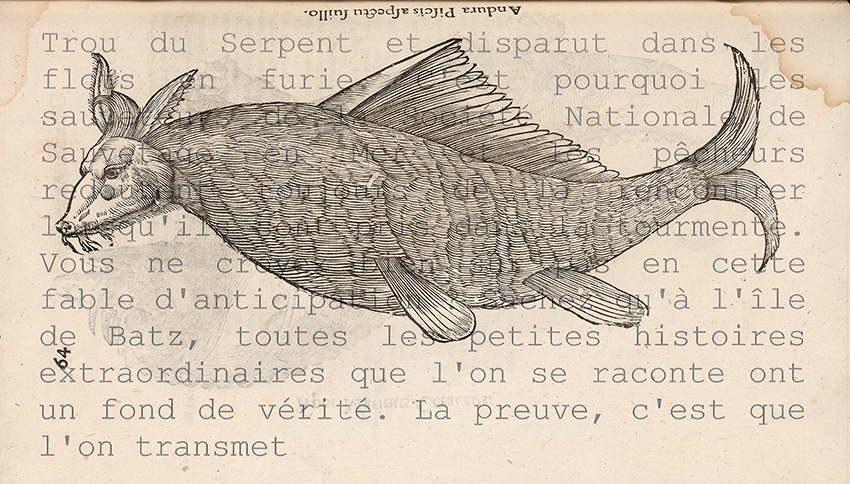

Les bêtes de Batz 05 Sus marinus Les bêtes de Batz 06 Andura Piscis

Les bêtes de Batz 06 Andura Piscis

.

.

Anabasis 09 B, 40×60, 2018.

Anabasis 09 B, 40×60, 2018.

Anabasis 05 B, 40×60, 2021 (2015).

Anabasis 05 B, 40×60, 2021 (2015).