SP, Lisbonne 2002

.

Sur les pas de SP, 2007

Photographies de Sacha Mitrofanoff

.

1

Lisbonne, début juin 2002. J’avais été ici il y a dix ans, m’étant échappé d’un Paris ingrat et distrait. C’était à un moment où j’étais pris d’une sorte de trop plein d’écriture, c’était une histoire thérapeutique certes, et je me souviens comment, en marchant sans but dans la ville, je m’arrêtais aux coins des rues, dans les jardins publics, sur le murets, pour noter sur un cahier les quelques phrases qui se pressaient dans ma petite tête.

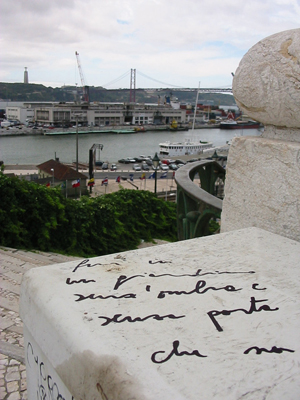

Une reconnaissance se fait immédiatement; il me vient à l’esprit de retrouver tous ces lieux. J’ai avec moi un petit appareil photographique, je passe trois journées en parcourant les quartiers du centre et la zone portuaire, je m’arrête là où le souvenir du lieu me revient, ou bien le souvenir d’une phrase. J’ai un feutre sur moi, je le sors et j’écris sur le banc, sur le trottoir, sur le parapet un bout de phrase, je la prends en photo. Je suis mes propres pas.

C’est au cours de ces flâneries injustifiées que j’ai l’idée de reprendre mon travail d’il y a dix ans, quand j’allais dans les bibliothèques parisiennes à la recherche des sujets de l’imagerie positiviste. Je m’intéressais, en effet, en ce début des années ’90, à l’iconographie médicale et anthropologique de la fin du XIXème siècle; je suivais les traces de l’obsession scientiste qui visait à définir des «types», qu’ils soient raciaux, sociaux, psychiatriques ou criminels.

En travaillant sur les collections photographiques de l’époque, je m’étais borné à utiliser les images des aliénés telles qu’elles avaient été présentées par leurs docteurs, c’est à dire, anonymes et hors contexte. En les soumettant à une transformation, je me proposais de re-présenter une individualité que la prise photographique leur avait soustraite. Je travaillais, il y a dix ans, par abandons successifs d’originalité, par reproductions répétées qui auraient amené, voulais-je, à l’icône, au «monogramme» du sujet en question: partant de la photographie, passant par la photocopie, brouillant l’image sous des couches d’écriture différentes, multipliant l’image par des projections, mettant l’image en mouvement par le biais de cadres mobiles, qu’on pouvait toucher ad libitum. Ce fut la série Über die Schädelnerven (1993), dont le titre -en une sorte de parodie d’un autre regard scientifique- répète celui de la dissertation de Georg Büchner sur les nerfs du crâne des poissons.

Je n’avais pas considéré la possibilité de sauver ces figures-là de leur anonymat; je pensais qu’à travers leur manque d’identité même je serais parvenu à les toucher. Je pensais aussi qu’en traversant et en transperçant leur image, j’aurais pu trouver la face sacrifiée de ces personnes. Ne pas respecter les versions données par les interprètes (les fondateurs de la neurologie, les inventeurs de l’identification judiciaire), était une tâche qui me rapprochait des méthodes –tant méprisées par moi- des historiens, que je voyais presque toujours enfermés dans de rassurantes entreprises de «reconstruction». Toutefois, aux soucis d’objectivité et de démonstration j’opposais une pratique performative que l’historiographie peut rarement se permettre.

Dix ans après, je me dis qu’accepter le caractère anonyme de mes sujets signifie ne pas assumer sa propre responsabilité d’individu qui fait face à d’autres individus. Je décide, en ce début de juin lisbonnais, de partir à la recherche de ces gens. Et il s’agit-là, à proprement parler, de «types». Non seulement ils avaient étés privés de leur propre figure pour servir de dépotoir de signes propres à définir des ensembles, des «groupes» de cas, mais il sont doublement aliénés: ils ont étés sauvés de l’oubli pour revenir à nous simplement en tant que sujets d’un certain regard posé sur eux. En fin des comptes ils ont été déjà «typographiés». Mes reproductions à moi représentent leur troisième mort.

.

2

Pour une raison quelconque, de format ou de circonstance, six photographies étaient restées en marge de celles que j’avais recueilli dans mes recherches iconographiques d’il y a dix ans. Je les avais retrouvées en défaisant mes cartons, l’été 1999, à l’arrivée à Dalsåsen, dans la province de Sogn og Fjordane, en Norvège, où j’étais censé passer trois mois dans une résidence d’artiste.

Après pas moins de trois semaines d’inactivité et de désorientation, un jour, feuilletant paresseusement mes papiers, j’ai eu l’idée de reproduire ces photographies sur bois et en faire des xylographies. Ne m’étais-je pas toujours intéressé aux formes de divulgation des images, dans leur rapport avec l’art populaire d’un côté et avec le kitsch de l’autre? La gravure sur bois n‘étais-t-elle pas la première forme de reproduction mécanique de l’image? N’étais-je pas entouré de bois feuillu de toutes sortes, à perte de vue et sans pitié? Ne devais-je, enfin, faire avec ce que j’avais sous les mains et sous les yeux? Et cette énième, première, technique artistique, juste un bout de fer appliqué sur un bout de bois, n’aurait-t-elle pas permis d’extraire le «monogramme» de l’image que j’avais vainement recherché en la torturant avec des transparences, des projections et des radiographies?

Je remis la main sur ces anonymes «administrés» de la division des maladies mentales de la Salpetrière. Reprendre le portrait photographié, l’agrandir à la photocopieuse, transférer l’image sur la plaque de bois de peuplier avec du trichlore éthylène, graver la plaque, encrer, poser la feuille de papier japonais, presser et frotter. En voici le résultat.

Revenu «en Europe» je n’ai pas eu, pendant trois ans, l’occasion de revoir et encore moins celle de montrer ces gravures. Plusieurs déménagements, fuites, prises et reprises, installations et désinstallations ont fait que mes travaux et mes archives ont été dispersés entre plusieurs caves, greniers, granges, garages, cabinets et, finalement, ateliers, dans plus d’un pays. Je me souviens d’avoir offert à mon ami Rodolphe les matrices de ces six types. Cela se passait en Alsace, où il m’avait invité à un festival, l’an dernier; je lui en étais reconnaissant et je voulais le signifier. Quelques mois plus tard, je revis ces plaques dans son studio parisien. Ce fut comme une découverte, ces types m’étaient vraiment inconnus. Je fis en toute hâte des nouvelles gravures -puisque je ne savais plus où se trouvaient les norvégiennes- en utilisant du papier kraft et des couleurs acryliques achetés au magasin d’à côté.

Et voilà que, rentré de Lisbonne, en aménageant rue Hégésippe Moreau (j’aime beaucoup prononcer ce nom; il s’agit d’un poète vagabond de l’époque romantique, mort dans un asile à l’âge de vingt-huit ans, et auteur d’une Ode à la faim qu’il me faudra lire un jour), je redécouvre, en récupérant des affaires chez mon amie Ariane, les xylographies de 1999, que je vous présente ici.

L’histoire peut alors redémarrer. Voyons.

Je décide de retrouver ces noms, ces histoires. Je vais boucler la boucle et unifier, vingt ans après, ma méthode d’historien et ma pratique d’artiste.

18 juin. Je retourne à la bibliothèque de l’Ecole de Médecine, où j’avais trouvé ces images, il y a dix ans. Je déclare que je suis un chercheur universitaire, il serait trop compliqué d’expliquer tout ça. Je feuillète la collection de la Revue Photographique des Hôpitaux de Paris (parue entre 1869 et 1872); j’y trouve une belle «Etude photographique sur la rétine des sujets assassinés», avec description de l’énucléation de l’œil de son orbite et du traitement en laboratoire de la rétine, afin d’y trouver l’image impressionné de l’assassin, mais je n’y trouve pas mes images.

20 juin. On m’a conseillé d’aller directement à la Salpetrière. Là il y aurait, m’a-t-on dit, les archives du professeur Charcot. Mais je n’y trouve que la collection de l’Iconographie photographique de la Salpêtrière (1877-1880); il y a beaucoup de représentations de toutes sortes de maladies, là-dedans, mais pas les miennes.

21 juin. Je retourne à la bibliothèque de Médecine. Je me fais apporter toute la Nouvelle iconographie de la Salpêtrière (1888-1918) et je repère, assez éparpillées, les photographies que j’ai utilisées à l’époque pour Über die Schädelnerven (c’est curieux, je n’ai aucun souvenir de toutes ces recherches, je ne sais même pas si c’est moi qui ait vécu tout cela). Il y a là des cas cliniques de toutes sortes, des hémiplégies hystériques, des ataxies statiques, des acromégalies et des scléroses en série, mais pas mes six anonymes. Et bien que j’examine tous ces visages et que je commence à avoir de l’expérience, je n’arrive pas à déterminer de quelle affection peuvent être atteints mes inconnus.

24 juin. On m’a conseillé d’aller aux Archives historiques de l’Assistance publique, rue des Minimes. J’y passe toute la journée, secondé par un employé passablement jovial et désœuvré. On sort tous les registres des entrées des aliénés, toutes les observations médicales déposés chez eux. Aucune trace de «mes» six.

25 juin. On ne peut se rendre que sur rendez-vous à la photothèque de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, rue des Fossés Saint Marcel. J’ai pris rendez-vous; une employée passablement catatonique me remet plusieurs documents versés par les services du feu docteur Charcot. Rien à faire. Je ne sais plus où aller. Les anonymes sont destinés à rester tels. Mais elles me viennent d’où, ces six images?

29 juin. J’ai décidé de montrer ces visages gravés, sans noms et hors contexte. Je les accompagnerai de mon nom et de mon contexte, j’y apposerai une petite histoire personnelle. Cela devrait passer.

SP 2002

.

![]()

![]()

![]()

.