La technique de la radiographie et les images symboliques qui y sont liées ont à plusieurs reprises intéressé les artistes de ce siècle.

Dans le domaine médical, la diffusion de la radiographie fut extrêmement rapide. Elle débuta en décembre 1895, lorsque le docteur Röntgen montra à ses collègues allemands une image de la main de sa femme, dont les os étaient visibles, et où sa bague apparaissait comme une forme noire (1). Cette image, porteuse d’une rare aura, ne peut pas ne pas avoir influencé les artistes et les hommes de lettres qui l’ont vue. Sans doute est-ce celle-ci, ou une autre comparable, qui a inspiré à Thomas Mann, dansLa montagne magique, les passages sur l’image « véritable » et spirituelle que la radiographie donne du corps humain.

Dès janvier 1896, les magazines populaires d’Europe et des États-Unis définissaient cette découverte comme celle de la « photographie de l’invisible ». C’était par ailleurs l’époque des dernières expéditions coloniales (au cours de la conquête de l’Érythrée, dès 1896, l’armée italienne fut la première à se servir des rayons X pour localiser les balles dans les corps des soldats blessés) et des premières expositions « coloniales » qui firent connaître en Europe l’art dit primitif.

Deux nouveaux champs s’ouvraient simultanément aux artistes qui traversaient la grande crise de la représentation figurative et découvraient la fascination pour ce qui n’est ni visible, ni représentable : l’art primitif et sa fonctions magique, d’une part, et, d’autre part, la technologie scientifique avec sa toute nouvelle incursion dans le champ du non-perceptible. Dans le premier champ, l’impact des premières grandes expositions ethnographiques fut immense (l’importance de la visite que fit Picasso au Musée de l’Homme en 1907, au moment où il travaillait aux Demoiselles d’Avignon, est bien connue) ; de plus, il eut lieu au moment où l’Europe découvrait les figurations anti-naturalistes de la préhistoire et des « primitifs ». Dans le second champ, les progrès de la micrographie, d’un côté (un peintre comme Kandinsky leur doit beaucoup), et l’épopée radiologique des Curie influencèrent considérablement l’imaginaire populaire.

Chercher ce qui n’est pas visible à l’œil nu, et en montrer une forme devint l’objet d’une préoccupation partagée par plusieurs peintres du XXe siècle, des artistes primitifs et certains chercheurs scientifiques. Les peintures et les gravures rupestres, où les animaux sont superposés et enchêvetrés l’un dans l’autre, sans distinction de taille ni d’échelle (l’exemple le plus remarquable se trouve dans la grotte de Pech-Merle, découverte en 1922 près de Cahors), en témoignent, tout comme les animaux totémiques, peints par les aborigènes d’Australie sur les écorces d’eucalyptus (2), qu’on dit « à rayons X », et qui inspirèrent de nombreuses œuvres, dont celle de Paul Klee (3).

La figuration primitive et la radiographie ont en commun d’être à la fois des images et des écritures ; toutes deux présentent, d’une manière symbolique et non reproductive, ce que la main ne peut ni toucher ni atteindre. La plaque radiographique est le cliché au négatif de l’intérieur du corps, c’est l’écriture même du corps qu’il faut savoir déchiffrer ; ce qui rappelle l’époque où les hommes du paléolithique posaient leurs mains sur les parois des grottes et s’en servaient comme de pochoirs, en soufflant sur elles des pigments colorés, pour laisser des messages que nous ne savons plus lire.

Tout cela était bien connu dans les années 1920 et 1930, et nombreux furent les artistes qui éprouvèrent une véritable fascination pour cet art et cette science de l’abstraction, de la simultanéité et de la transparence : parmi eux Max Ernst (La belle jardinière, 1923), Francis Picabia (de nombreuses œuvres peintes entre 1929 et 1930), Alberto Savinio (Gli ospiti dimenticati et L’Arcangelo, 1930) et, bien sûr, le Guernica de Picasso.

Dans l’intervalle qui nous sépare de ces années-là, la radiographie a, à son tour, beaucoup servi l’art. Elle a permis de dévoiler les procédés et les étapes de la réalisation d’une œuvre afin d’en faciliter la restauration et rendu possibles de nombreuses investigations historiques dont l’une des plus pénétrantes et surprenantes s’illustre dans la très récente analyse du casdes Meninas de Vélazquez, ou celui de l’Amour sacré et amour profane du Titien.

À la fin de ce siècle — qui fut celui de la technologie et, par conséquent, celui de la radiologie —, un artiste peut encore être intéressé par ces deux champs d’investigation, c’est-à-dire à considérer son œuvre en tant qu’objet magique et en tant qu’expression d’une technique sophistiquée. Il peut le faire, justement, en rentrant dans le champ de l’invisible.

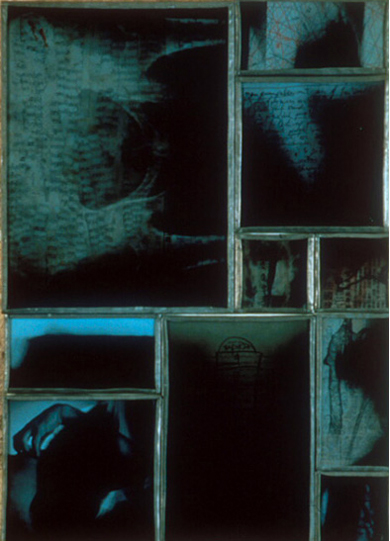

C’est ce que fait Xavier Lucchesi, qui utilise depuis des années la technique de la radiographie et effectue une partie de son travail dans les cabinets radiologiques des hôpitaux parisiens. Son dernier travail a pour sujet d’autres œuvres d’art : il s’agit des idoles africaines du Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie (4). Ces statues, avant d’être livrées aux ethnologues et, préalablement, « désacralisées » par des rituels spécifiques, étaient essentiellement des objets de culte. Elles ont été touchées et manipulées et cachent, souvent, à l’intérieur de leurs corps, des choses que les officiants et les fidèles y ont déposées. Elles sont, elles aussi, des récipients, tout comme les kangourous et les poissons à rayons X des aborigènes, qui inspirèrent leVentriloque de Paul Klee.

Plutôt qu’une opération clinique — comme c’est le cas de la radiographie médicale, qui cherche une vérité cachée —, le travail de Xavier Lucchesi est une opération qui extrait l’œuvre — primitive ou non — de son statut d’objet muséal, condamné à la seule représentation de lui-même. Par ce « manque de respect », tant pour la fonction originelle de l’idole que pour sa position actuelle, Lucchesi propose une autre vision possible — une parmi d’autres — des matériaux que l’histoire nous a légués. Son travail est la démonstration de la liberté que l’art peut prendre et doit nous donner.

Je remercie Federica Pirani, pour ses suggestions et les images qu’elle m’a fait découvrir.