Sei lezioni di panneggio

Galleria Del Borgo

12 dicembre 2003 – 3 gennaio 2004

Di tutti i soggetti dell’insegnamento artistico, il panneggio è forse l’esercizio didattico per eccellenza. Trattasi, nel riprendere e riprodurre le pieghe di un bel tessuto ad arte sistemato, di ritrovarne il volume e la consistenza, di afferrare la luce che vi si posa.

Se rimaniamo nella cornice del disegno, che è qui il tema delle nostre brevi lezioni, possiamo dire che, se riprodurre il corpo umano è una questione di proporzioni e di misure, “rendere” il panneggio è un fatto di ombra e di luce, nonché di gravità, di “caduta”.

Fra i disegni conservati nella collezione di Guido Del Borgo – che fu un grande esperto, oltre che la personificazione vivente del gusto – ho scelto due pezzi che, pur nella loro alta qualità, non sono semplicemente due pezzi di bravura. Li ho scelti a causa della postura dei loro soggetti, che vedo – più che come illustrazioni dell’arte del segno – come emblemi tutti soggettivi: l’uno della tensione verso la luce e l’altro dell’attrazione per l’ombra.

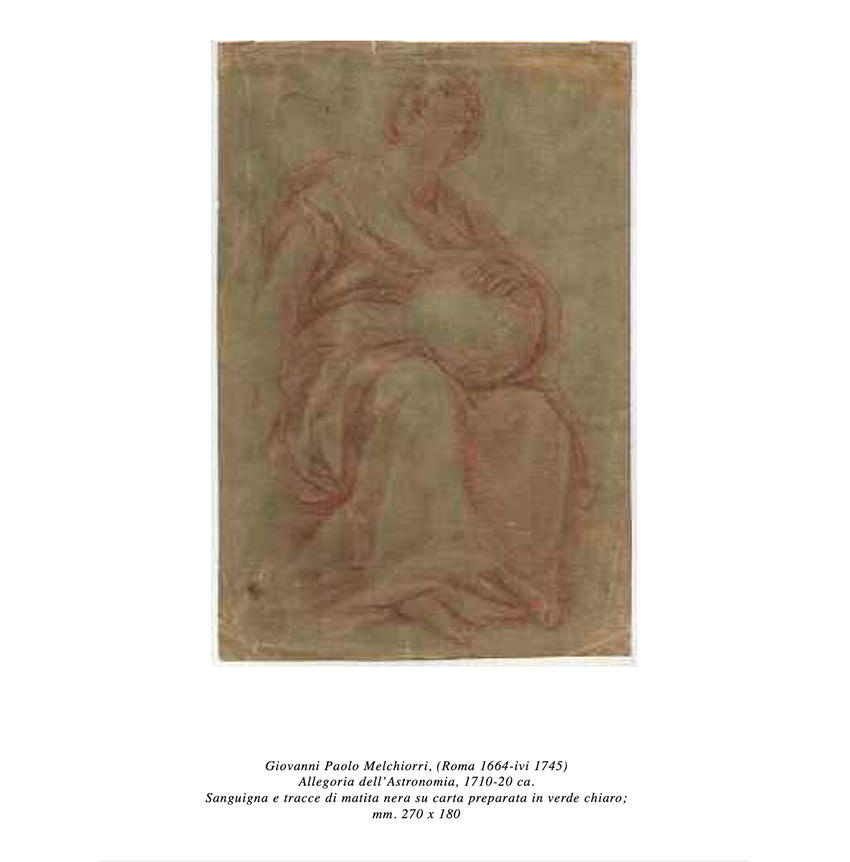

Ecco una donna che tiene in grembo una sfera e guarda verso l’alto, in un atteggiamento che pare di domanda e di attesa. Attende un ordine, un consiglio, un’illuminazione? Non sa cosa fare di quel globo che, a guardar meglio, si rivela essere la Terra stessa? E la mano destra che, invece di aiutare a tenere ferma la palla terrestre, le cade come inanimata lungo le pieghe dell’abito, non doveva forse tenere in origine un qualche strumento di misura o di giudizio? Ma di utensili che potrebbero aiutarla a misurare o a calibrare non c’è traccia, il mondo è giusto un peso sulle sue ginocchia, un peso di cui non sa cosa fare, nell’attesa di una luce che le venga di lassù.

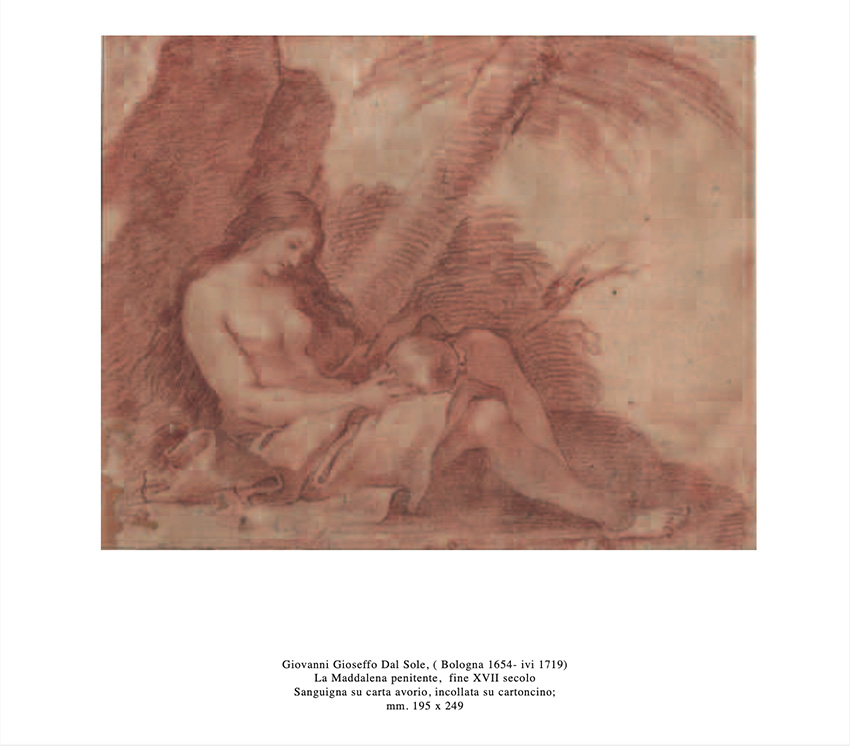

Anche l’altra donna, tracciata alla sanguigna, porta qualcosa di sferico sulle ginocchia. Si direbbe quasi che di quest’oggetto – che è poi un cranio umano – si sia appena sgravata. La giovane donna fissa il suo teschio con aria intenta e sognante; ha i capelli sciolti, arruffati. È il segno del lutto e dell’espiazione che, ancora qualche decina di anni fa, le donne dell’Italia meridionale ostentavano alla morte di un caro. Non c’è dubbio, si tratta di una Maddalena penitente. Questa fanciulla che contempla il piccolo globo osseo come se fosse uno specchio è l’immagine sintetica di una Vanitas appena appena retorica. E se il suo capo è chino e se il suo sguardo è rivolto verso il basso è perché c’è un peso che verso l’ombra la tira. La pesantezza del panneggio sembra accompagnare questa ferma caduta. Le pieghe della prima, invece, che – leggo in un catalogo – rappresenta un’allegoria dell’Astronomia o la musa Urania, sembrano tenersi su da sole.

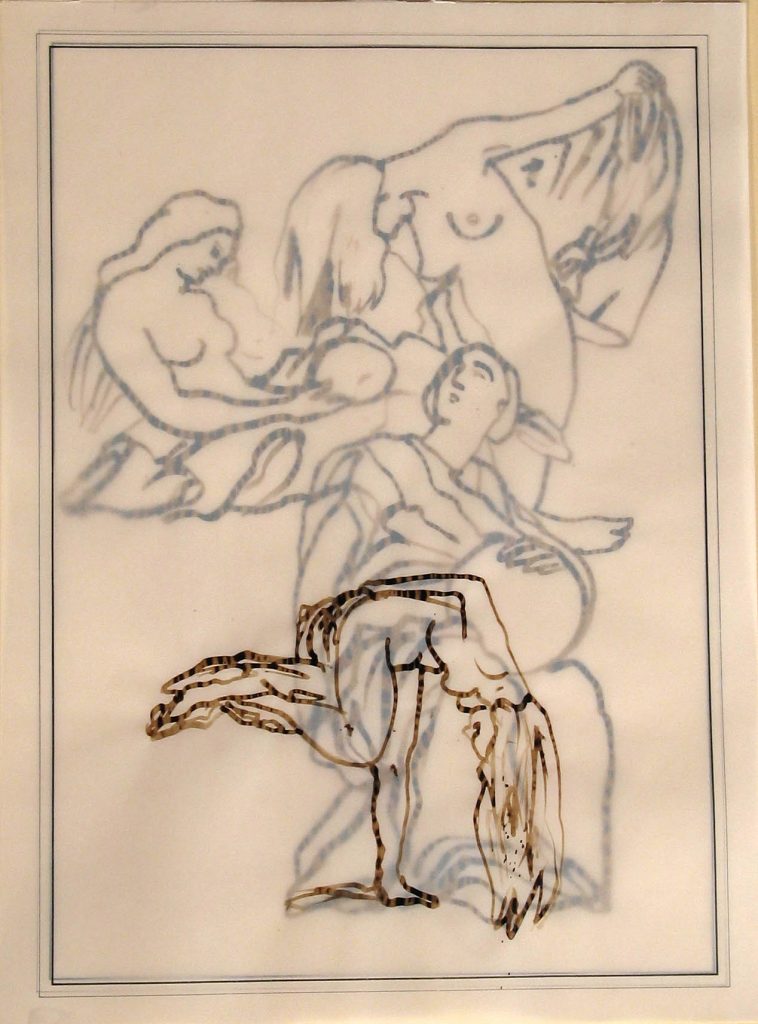

L’arte dei due pittori barocchi, i due buoni artefici dell’Urania e della Maddalena, provoca me, che non sono né pittore né buon artefice, a occupare una posizione analoga alle loro, a pormi di fronte a una modella che tiene sul ventre una forma sferica e a vedere cosa la mia mano, carica di tutti gli eventi della storia e del mondo, possa tirar fuori da queste incomunicabili tensioni e attrazioni, verso l’alto, verso il basso, di traverso.

Ciò che qui viene presentato è il risultato di tale immodesto esercizio.

SP

![]()

![]()