Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Naples n’eut à souffrir de l’occupation nazie que pendant vingt jours, avant que la révolte populaire et l’avancée des Alliés ne poussent les troupes allemandes à quitter la ville. Il n’y eut pas le temps matériel pour organiser une persécution systématique de la population juive et « seulement » quatorze juifs napolitains, capturés dans d’autres régions d’Italie, furent assassinés dans le cadre du projet d’extermination raciale. S’occuper de la Shoah à Naples veut dire, par conséquent, faire appel à une conscience « universelle » plutôt qu’à une expérience historique partagée et reconnue.

Compte tenu de cette introduction, et de la situation particulière où je fus appelé à intervenir, mon récit vaut plus comme une expérience à raconter que comme un exemplum d’installation historiographique et muséographique.

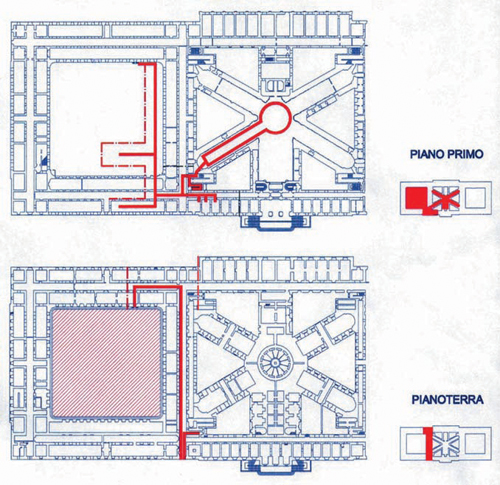

L’expérience dont il est question eut lieu en janvier 2001 à l’Albergo dei Poveri (l’Hôtel des Pauvres) de Naples, un imposant bâtiment édifié à partir du milieu du xviiie siècle par le roi Charles III de Bourbon, sur un projet de Ferdinando Fuga et suivant le modèle d’institutions similaires, devenues courantes à l’âge baroque. Il s’agit d’une construction inachevée : trois des cinq ailes prévues furent effectivement dressées, et seuls des manchons de murs à ciel ouvert témoignent de l’église cruciforme prévue dans la cour centrale. Malgré l’interruption des travaux – trop coûteux et trop longs pour le royaume de Naples–, le « palais Fuga » reste l’un des plus grands édifices d’Europe et sa façade est d’une largeur exceptionnelle.

Expression extrême d’une utopie autoritaire, le bâtiment aurait dû, selon le projet initial, accueillir jusqu’à huit mille personnes (tous les invalides, les mendiants, les jeunes délinquants, les orphelins, les prostituées et les zitelle du royaume), tant pour les soustraire à la vue publique que pour les transformer en main-d’œuvre à coût réduit. Il parvint néanmoins à héberger jusqu’à quatre mille marginaux à la fois, présentant ainsi les traits d’une ville dans la ville, avec son administration, ses cuisines, ses buanderies, ses manufactures et son cimetière annexe, le cimetière des « 365 fosses » où, chaque jour de l’année, l’on ouvrait une pierre tombale numérotée qui recouvrait une large fosse commune.

Au xxe siècle, le bâtiment fut progressivement vidé, mais en 1980, au moment du tremblement de terre qui fit deux mille victimes en Italie méridionale, y fonctionnaient encore le tribunal des mineurs, quelques bureaux et une maison de retraite, dans les décombres de laquelle on trouva les corps de onze personnes. À partir de cet épisode, l’Albergo dei Poveri fut presque entièrement abandonné et livré de fait au saccage et à toutes sortes d’activités, licites et illicites. Aussi l’aspect du palais, encore aujourd’hui et malgré la rénovation totale de sa façade, est-il celui d’une magnifique et labyrinthique ruine.

Tel est le site où il fut prévu d’organiser un événement en commémoration de l’Holocauste, dans un contexte historique et politique particulier.

En janvier 2000, en effet, quarante-cinq nations avaient envoyé leurs représentants à Stockholm pour une conférence où l’on décida de commémorer tous les 27 janvier l’extermination des juifs européens (1). Dans la foulée, le parlement italien approuva en juillet de la même année une loi (no 211) qui consacre la Journée de la Mémoire comme événement institutionnel. Ces moments de reconnaissance et d’institutionnalisation se situent dans ce qui est, selon Nicole Lapierre (2), le quatrième temps de l’après-génocide, celui de l’internationalisation de la mémoire de la Shoah.

Or, les locaux de l’ancien « Hôtel des Pauvres » abritaient une association de sport, le Kodokan, active depuis trente ans déjà et très engagée dans la réinsertion sociale des jeunes du quartier. Ses animateurs eurent connaissance de cette loi et associèrent immédiatement le lieu de leur engagement à la commémoration prévue : l’Albergo ayant été pendant plus de deux siècles un lieu de réclusion et le témoin d’une souffrance dont les traces étaient encore visibles sur ses murs ébréchés et dans toute sa structure délabrée, il s’agissait d’un site « idéal » pour une telle circonstance.

« Trop idéal », pensais-je tandis que, contacté par un ami qui avait fait fonction d’agent dans la recherche d’un artiste, je visitais le palais. Je me demandais en quoi un artiste était nécessaire pour animer une « journée de la mémoire ». Peut-être était-ce parce que, face à un événement perçu comme inexplicable et en prise avec l’émotionnel, on a tendance à faire appel au fait inexplicable et émotionnel qu’est la création artistique ?

Rapprocher un lieu singulier ayant sa propre histoire et un temps de la mémoire dont la logique est différente peut donner, si l’on ne quitte pas le domaine de l’empathie, un événement hautement kitsch. Car qu’est-ce que le kitsch sinon une représentation qui, partant de l’émotion et du bon sentiment, reste liée et subordonnée à son propre sujet, sans jamais atteindre une forme autonome et libérée ? Et l’Hôtel des Pauvres n’était-il pas, dans sa magnifique et oppressante décadence, le lieu « idéal » pour une énième « kitschification » de l’extermination des juifs ?

La difficulté, pour concevoir une telle commémoration dans un tel lieu, résidait justement dans le fait que certaines analogies formelles (bien que dans une incomparabilité fondamentale des deux faits) étaient reconnaissables : l’attitude hygiéniste et paranoïaque à l’égard des identités minoritaires et marginales, une certaine « manufacturation » dans leur traitement, la pratique de la ségrégation et de l’exclusion. Il fallait éviter précisément l’amalgame des différentes persécutions et souffrances. Il fallait échapper aussi bien à la litanie commémorative qu’à la bonne volonté démonstrative.

J’avoue que j’étais peut-être plus intéressé par le lieu que par le thème de mon intervention. C’était une période où je m’occupais de sujets comme le refuge, le repaire, l’accueil, et j’avais monté six mois auparavant, aux Pays-Bas, un « parachute habitable » qui avait été la démonstration de l’impossibilité d’une hospitalité inconditionnée : je me posais la question d’un refuge qui ne soit pas, en même temps, une prison. Par ailleurs, en répondant à cet appel napolitain, je ne comptais pas « faire de l’art sur » un fait historique aussi définitif. Un tel fait devait – à mon sens – être laissé à son historicité et à l’interrogation qu’il posait sur l’histoire-même ; il n’avait pas à être traité comme un « sujet artistique ».

Toutefois, une « mise en forme » était nécessaire, qu’on l’appelle « direction artistique », « design », « installation ». Il s’agissait de donner un cadre stricto sensu à la re-présentation de la catastrophe. Comme l’on sait, le cadre est l’élément intermédiaire qui met en relation le tableau et l’espace dans lequel il est placé.

J’arrivai à Naples avec dans mes poches deux ou trois références. D’abord un article de Gianni Vattimo, « L’impossible oubli » (3). À partir du texte de Nietzsche sur « l’utilité et l’inconvénient de l’histoire », Vattimo suggère comment, en un temps comme celui-ci, qui connaît une véritable « fièvre historique », un tel excès devrait être non seulement reconnu mais extrémisé, plutôt que de se réfugier dans l’oubli grâce à la religion ou à un art vu comme œuvre « unique, instantanée, classique ». L’idée d’une création oublieuse, débitrice d’une esthétique de l’utopie, n’est plus présentable, désormais.

Le deuxième texte que j’apportais était un article récent de Régine Robin, « La mémoire saturée » (4). Robin est une chercheuse qui a travaillé de manière extensive sur la relation entre mémoire et invention : dans l’article mentionné, par exemple, elle remarque comment, à la libération des camps, certaines images photographiques étaient mises en scène. Sa position, à l’égard de la représentation de la Shoah, est qu’il faudrait établir des espaces de méditation et de réflexion plutôt que de tenter de recréer l’expérience traumatique. Ce qui bloque la transmission, dans les institutions officielles de la mémoire comme le Washington Holocaust Memorial Museum, c’est « l’excès d’images et d’explications ». Il faudrait, au contraire, ouvrir un troisième espace, un espace « spectral », qui pourrait introduire aussi bien à l’acceptation de l’héritage qu’à sa transmission (5).

Enfin, j’avais aussi emporté le texte qui contenait les mots les plus célèbres et les moins bien cités à propos de la possibilité d’un art de l’après-Holocauste : « Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch », « écrire un poème après Auschwitz est un acte de barbarie », disait en 1949 Theodor Wiesengrund Adorno, dans Kulturkritik und Gesellschaft (6). « À travers le principe esthétique de la stylisation […] un destin inimaginable réapparaît comme s’il avait du sens et, avec le refoulement d’une partie de l’horreur, il est transfiguré » (7), réaffirmait-il dans une émission radiophonique en 1962. Je ne m’attarderai pas sur le débat autour de ces quelques lignes (8), mais je voudrais rappeler la révision que le philosophe allemand lui-même en fit. Voici ce qu’il affirme dans l’un de ses derniers écrits :

La douleur incessante a aussi bien le droit de s’exprimer que le martyrisé de hurler. Il est peut-être faux, par conséquent, d’avoir dit qu’après Auschwitz on ne peut plus écrire de poème. Mais elle n’est pas fausse la question, moins culturelle, de savoir si après Auschwitz on peut encore vivre… (9)

Et, plus avant dans le même texte :

Après Auschwitz il n’y a pas de parole qui vienne du haut, même pas une parole théologique, qui ait un droit, à moins qu’elle ne subisse une transformation. (10)

En dessinant les lignes de l’installation napolitaine du 27 janvier 2001, j’envisageais de m’engouffrer dans le soupirail ouvert par ce simple adjectif, unverwandelt, que je viens de paraphraser de manière si prolixe. Y aurait-il eu l’espace pour une mémoire performative ?

En arrivant à l’Albergo dei Poveri, je compris combien « l’appel » auquel j’avais répondu était né d’un malentendu linguistique, d’une traduction erronée. Il était évident qu’à Naples on disait « artiste » à l’ancienne, en désignant par là une personne de la scène, un homme de spectacle. Plusieurs discussions et maintes controverses surgirent à cause de ce malentendu. Je ne le regrette pas finalement, car j’ai compris que, si l’on veut rassembler et créer une sensibilité, il faut renoncer à une bonne partie de ses propres exigences esthétiques ou idéologiques. Il y eut un côté « événementiel » de la Journée, mais il fut limité à l’inauguration de l’exposition, et il n’y n’eut pas, comme on me l’avait proposé au début, des bandes de jeunes du quartier qui, habillés de rayures, bloquaient en gémissant la circulation sur la Piazza Carlo III, dans une performance imaginative, certes, mais qui aurait exprimé toute cette approche mimétique que je voulais éviter. On choisit de ne rien monter qui puisse favoriser une attitude de compassion ou de commotion, précisément parce qu’une telle attitude amène à se solidariser à chaque fois avec la dernière victime, en oubliant la spécificité du fait historique (d’ailleurs, les récents événements en Israël et en Palestine (11) mirent en danger la réalisation même de la Journée sur la Shoah).

On décida, pour la soirée inaugurale, de laisser le site dans l’état où nous l’avions trouvé mais de lui donner, pour quelques heures, une vie différente : en diffusant des voix enregistrées dans la rue, en montrant des tableaux vivants qui, au lieu d’insister sur la commémoration ou de chercher une vraisemblance, pourraient plutôt produire un manquement de sens, un dépaysement du visiteur. Celui-ci se trouvant alors face à une conscience de l’absence, à une reconnaissance de la perte, au sentiment de la fragilité des traces. Mais, en cherchant une approche allégorique, il fallait aussi éviter l’absolue prise de distance à laquelle peut mener l’allégorie : il fallait que l’on sente une poïésis, un travail en cours. Je m’autorisai une seule intervention personnelle : un parachute de secours en soie blanche, suspendu au plafond de l’un des très hauts couloirs de l’Hôtel des Pauvres, à moitié entortillé, qui ne pouvait plus sauver personne. Au bout de l’une des ficelles, effleurant le sol, une petite photographie datant des années trente, dénichée dans un marché aux puces de Berlin, sur laquelle posaient deux jeunes femmes inconnues.

L’exposition permanente fut montée dans un contexte moins bruyant. Il n’y eut pas de décoration, ni de peinture des murs, ni de panneaux explicatifs. Pour ce qui était des accessoires, on utilisa ce qu’on avait trouvé sur le lieu même, les restes de ses fonctions successives. Avec les jeunes qui nous aidaient dans le montage on pénétra dans les parties condamnées de l’Albergo. En marchant sur des tapis de papiers d’archives étalés au sol on découvrit et on s’empara de ce que les maraudeurs avaient laissé de côté : des tableaux noirs, des sièges de cinéma, des bancs d’école, des étagères. On ramena ce mobilier dans les espaces de l’exposition et on y installa le matériel documentaire recueilli jusqu’alors. On nettoya sommairement les salles et on y plaça les ordinateurs, les imprimantes, les projecteurs vidéo. Les locaux restèrent comme on les avait trouvés, nus, transparents vers l’histoire.

En fin de compte on installa une collection : on avait assemblé et rendu accessibles des photocopies de documents et quelques dizaines de livres, une bonne quantité de films en VHS, les originaux des lois raciales italiennes. On avait imprimé trois brochures en distribution libre : une « sitographie » Internet, une bibliographie, un répertoire filmographique. Le résultat fut que plusieurs visiteurs furent déçus ou offensés par « l’exposition », parce qu’il n’y avait « rien à voir », tandis que d’autres, quelques autres, revinrent jour après jour pour utiliser les outils mentionnés (12).

Nous pensions que, au lieu de proposer encore une fois la berceuse consolatrice du devoir de mémoire, on devait donner une structure pour le travail d’anamnèse. Le principe de « l’exposition » permanente était un principe de relation : il n’y avait rien à voir, si les gens ne voulaient pas voir. Il y avait à utiliser le lieu et ses accessoires : on pouvait prendre un livre et le photocopier, prendre une cassette vidéo et la visionner, s’asseoir devant un ordinateur pour visiter via Internet les sites consacrés à la Shoah. On offrait des instruments de recherche et d’éducation à la place de l’adhésion émotionnelle. Le sujet de la Journée n’était pas tant le génocide des juifs en tant que tel que sa représentation en littérature, musique, cinéma, théâtre, arts plastiques, dans toutes ses différentes formes. On posait la question de la représentabilité sans proposer de solutions, mais en mettant à la disposition du visiteur tout le matériel qui avait été produit en Italie entre 1945 et 2000. Nous avions confiance dans le fait que le cadre même de « l’exposition », si transparent, pourrait être pris comme une invitation à l’interprétation. Au lieu de crier au scandale de l’histoire, il s’agissait de rendre compte de tous les dépôts, les stratifications, les résidus et les travaux que l’histoire nous avait laissés.

Le but de cette expérience napolitaine n’était pas de « préserver » la mémoire – je continue de penser que toute entreprise de préservation, dans son rapport nécessaire à la contrefaçon, est l’un des territoires du kitsch, et je considère toujours le kitsch comme une forme de mauvais art. Notre objectif n’était pas d’indiquer des modèles éthiques – disons, d’ériger un monument –, ni d’exhiber des preuves et des démonstrations – par exemple construire un musée. Ce qui avait été recueilli et placé dans les espaces de l’Albergo dei Poveri était un ensemble de documents choisis de la représentation, de produits visuels ou écrits qui avaient à voir avec le sujet spécifique de la Shoah en Italie. Au cours de ce processus de recherche et de mise à disposition, dans un cadre particulier, qui dura six mois et qui occupa une dizaine de jeunes personnes, les objets devenaient les instruments d’une potentielle transformation intellectuelle.

Ce qui était présenté, en fin de compte, c’était une « collection installée », un montage ou une mécanique de documents ; c’était une projection de l’histoire.

.

NOTES :

1 C’était le Stockholm International Forum on the Holocaust. A Conference on Education, Remembrance and Research. Les actes du colloque sont consultables sur le site <www.humanrights.gov.se>.

2 Voir « Déplacés, déplacer », entretien avec Nicole Lapierre, Vacarme, no 47, 2009, p. 4‑12.

3 Gianni Vattimo, « L’impossible oubli », dans Usages de l’oubli, contributions au colloque de Royaumont (1987), Le Seuil, 1988.

4 Régine Robin, « La mémoire saturée », L’Inactuel, septembre 1998 ; repris dans le livre du même titre, Stock, 2003.

5 Je n’eus connaissance que trop tard d’une contribution qui m’aurait évité bien des problèmes de conscience, puisqu’elle balaye quantité de lieux communs sur la question : « La représentation interdite », de Jean-Luc Nancy, écrite en 1999 et publiée dans Genre humain, no 36, Jean-Luc Nancy (dir.), L’art et la mémoire des camps : Représenter exterminer. Rencontres à la maison d’Izieu, 2001, p. 13-39. Par contre, je pus assister en décembre 2000, au cours d’un colloque parisien (les actes ont été publiés depuis : Joseph Cohen, Raphael Zagury-Orly (dir.), Judéités, questions pour Jacques Derrida, Galilée, 2003), à une controverse entre Jacques Derrida et Claude Lanzmann où le premier faisait tabula rasa de l’idée d’incomparabilité de la Shoah.

6 Prismes. Critique de la culture et société (1955), Payot, 1986, p. 23.

7 « Engagement », dans Noten zur Literatur III, Francfort-sur-le-Main, 1965.

8 Mais je renvoie à John Felstiner, « Translating Paul Celan’s “Todesfuge” : Rhythm and Repetition as Metaphor », dans Saul Friedländer (éd.), Probing the Limits of Representation. Nazism and the « Final Solution », Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1992, p. 240‑258.

9 Dialectique négative, Payot, 2001, p. 348.

10 « Kein vom Hohen getöntes Wort, auch kein theologisches, hat unverwandelt nach Auschwitz ein Recht », Negative Dialektik (1966), dans Gesammelte Schriften, Francfort-sur-le-Main, 1990, vol. 6, p. 360 (p. 353 de l’édition en français). L’italique comme la traduction viennent de moi.

11 La célèbre promenade d’Ariel Sharon sur l’esplanade des Mosquées, avec le regain du conflit qui s’ensuivit.

12 L’un des buts de cet événement, entièrement financé par la municipalité de Naples à hauteur d’environ 90 000 euros, était de créer les conditions pour un centre de documentation permanent.

.

Ce texte est paru dans le numéro 5 de la revue Ecrire l’histoire. On pourra y trouver les notes qui manquent ici.

.